运河故人传略

作者: 仲衡作为中华人民共和国成立以来第一条运河,平陆运河的建设作用和意义非常重大。许多年前,开通运河就受到孙中山等重要人物的关注,本文所记述的7位人物,或多或少都与平陆运河有关,为平陆运河增添了人文历史的底色。

静海军节度使高骈

高骈(821-887),字千里,幽州(今北京市)人。祖籍渤海蓚县(今河北省景县),先世为山东名门渤海高氏。高骈出生于禁军世家,是唐朝后期名将、诗人,南平郡王高崇文之孙,历任右神策军都虞侯、秦州刺史、安南都护等职。

唐懿宗咸通初年,安南都护李涿为人贪残,敛赋于民,民众不堪忍受,于是联结南诏合势攻入安南,占领交州(今越南河内)。唐朝廷被迫迁交州于海门镇(今广西合浦),并屡次派兵征讨,均不能收复安南。咸通五年(864年),唐懿宗任命高骈为安南都护、经略招讨使,主持收复安南事宜。高骈抵达前线后,集结岭南五管(指广、桂、容、邕、安南五府)兵力,一面招抚少数民族,一面诛杀叛军首领,至咸通七年(866年),从南诏手中全境收复安南都护府辖地,唐朝廷加其官检校刑部尚书,在安南都护府设置静海军(“静海军节度使”的简称,管理交州等十二州),授高骈为节度使。在征战期间,高骈考虑交州至广州间的水路多有巨石阻挡,航运往来不便,于是招募工人役夫,整治江道,沟通交、广间的物资运输,自此之后,“舟楫无滞,安南储备不乏,至今赖之”(《旧唐书》)。

之后,高骈历任镇海军、天平军、西川、荆南、淮南等5地节度使,其间击退南诏对西川的入侵,多次重创黄巢起义军,被唐僖宗加授诸道行营兵马都统兼江淮盐铁转运使。后因大将张璘阵亡而不敢出战,拥兵自保,黄巢军得以顺利渡江使两京失守,朝廷削其兵权和财权,仅加“侍中”虚衔和渤海郡王爵号;高骈晚年迷恋鬼神,重用术士吕用之、张守一等人,致使上下离心,终在光启三年(887年)为部将毕师铎所囚杀。

历史对高骈评价甚高,五代时期政治家刘昫认为:“高骈起家禁旅,颇立功名,玩寇崇妖,致兹狼籍。后来勋德,可诫前军。”

广西布政司参议解缙

解缙(1369—1415),字大绅,又字缙绅,号春雨、喜易,江西吉安府吉水(今江西吉水)人,明代大臣,文学家。

明洪武二年(1369年),解缙出生在江西吉安府吉水县鉴湖一个书香世家。传说他小时候聪颖绝伦,有神童之称。洪武二十年(1387年),解缙参加江西乡试,名列榜首(解元)。洪武二十一年(1388年),解缙中戊辰科进士三甲第十名,廷试与兄解纶、妹夫黄金华同登进士第,授庶吉士,读中秘书,同年官至翰林学士。

解缙初入仕时,曾指责兵部僚属玩忽职守,尚书沈潜对此极为恼怒,上疏诬告解缙。朱元璋责备解缙“散自怒”,贬他为江西道监察御史。后来解缙又得罪权臣袁泰,朱元璋认为解缙还缺乏涵养,必须修身养性闭门思过。

永乐元年(1403年),明成祖朱棣登基,解缙升任翰林侍读。随后明成祖建立文渊阁,解缙与黄淮、杨士奇等7人进文渊阁参预机务,明朝内阁制度由此开始。不久,解缙又迁为翰林侍读学士,奉命总裁《太祖实录》《列女传》,书成,朱棣赏赐银币。

之后,解缙因敢于直言,不仅得罪权臣,皇帝朱棣对他也心生厌倦,解缙屡次被嫁祸遭贬。永乐五年(1407年),解缙被诬为“试阅卷不公”,贬为广西布政司参议,至此解缙与钦州产生了链接。

在广西一年多的时间,解缙于桂林府、梧州府等地留下足迹,创作不少吟咏山水的诗篇,包括《兴安渠》《灵川发舟》《平乐偶成》《苍梧八景》等。解缙主持的《永乐大典》记录着广西南宁、梧州、玉林、桂林、贵港、钦州、柳州、北海、河池和百色等10个地市的相关内容。解缙曾赋诗“横州便出钦州去,十日藤舡往复还”(《过钦州》),说明北部湾水系与郁江水系水路的关系,也暗指解缙所走的应该是平陆运河的水路。

永乐十三年(1415年),锦衣卫都指挥佥事纪纲上囚籍,朱棣见到解缙名字便问:“缙犹在耶?”纪纲会意,用酒将解缙灌醉后拖到积雪中掩埋,解缙被冻死,年仅46岁。

解缙去世后家财被抄没,妻儿宗族都被流放到辽东。正统元年(1436年)八月,明英宗朱祁镇下诏赦还解缙所抄家产。成化元年(1465年),明宪宗朱见深下诏为解缙平反昭雪,恢复官职,赠朝议大夫,谥号文毅。

解缙一生最大的功绩是主持编纂《永乐大典》,这是中国最大的一部辞书,被学术界称为“辑佚古书的渊薮”,《不列颠百科全书》在“百科全书”条目中称之为“世界有史以来最大的百科全书”。

“岭南鸿儒”冯敏昌

冯敏昌(1747—1806),钦州大寺镇人,字伯求,号鱼山。清代壮族大文豪,乾隆进士。曾为翰林编修、户部主事、刑部河南司主事,诰授奉政大夫、太子之师。

有“南海明珠”之称的冯敏昌曾是嘉庆皇帝的老师,35岁任武英殿《四库全书》校书官,45岁授户部浙江司主事,55岁时获诰封奉政大夫。他曾在广东端溪、越华、粤秀3个书院主讲,学者称之为鱼山先生。后人对他作出“诚五岭之鸿儒,非只一乡善士也”的评价。

冯敏昌认为修建书院教化一方子弟,是不朽之功。他曾经在钦州修建2座书院,即“凌云书院”和“回澜书院”,为钦州培养许多人才。钦州老街占鳌巷巷口处的状元墙广场就建了一个冯敏昌在金凤树教书的场景,状元墙的左侧篆刻冯敏昌的诗句:“笔花翻浪文澜阔,剑气凌霄武库森。”冯敏昌的书法很有儒者之风,盖得法于兰亭,亦有山谷遗风,多用方折之笔而敛其锋芒,处处皆有含蓄之意。张维屏称赞“粤东百余年来,论书法推四家:冯鱼山敏昌、黎二椎简、吴荷奇荣光、张懈山岳崧”。鸿胪寺卿翁方纲评其书画“仙风道骨我不如”。

冯敏昌著作颇丰,所创作并留存的诗文,在现代以前的壮族文化史居榜首。一生诗作2200余首,文200多篇,主要收录进《小罗浮草堂诗集》《小罗浮草堂文集》《岭南感旧录》等。他还参与纂修《四库全书》《孟县志》《广东通志》等。方志学家蒋藩高度称赞冯敏昌的著述,“冯鱼山敏昌之《孟县志》莫非一代之宏载,千秋之杰作”。《孟县志》成为史志类书藉的典范。

钦州籍抗法名将冯子材

冯子材(1818—1903)字南干,号萃亭,出生于钦州沙尾街一个商贩家庭,中国近代史上著名的抗法爱国民族英雄。

自幼父母双亡的冯子材一度流落江湖,后参加反清起义,失败后接受招安。咸丰六年(1856年)六月,洪秀全的太平军摧毁清朝廷江南大营,冯子材跟随张国梁先后攻克镇江、丹阳,曾经1天之内扫平太平军70余座营垒,因战功突出升至副将,后率兵攻克溧水而升为总兵。冯子材镇守镇江6年,太平军攻打镇江100余次,始终不能动摇冯子材部。同治三年(1864年),天京陷落,太平军全军覆灭,清朝廷大封功臣,冯子材被任命为广西提督,赏穿黄马褂,封骑都尉世职。

光绪九年(1883年),冯子材目睹清政府的腐败无能,愤而辞去官职,回到故乡钦州。同年十二月,中法战争爆发,清军在越南战场上节节败退。光绪十一年(1885年),冯子材已年近七十,清朝廷命其辅助处理广西边境外军事事务,以古稀之年受命于危难之中。同年3月23日,法军第二旅主力1000余人在将领尼格里的指挥下,兵分3路进攻关前隘。清军在冯子材的指挥下投入战斗,当法军进入清军包围圈时,冯子材身先士卒,力摧强寇,率两个儿子和大刀队千人冲入敌阵,与法军展开激战,击毙将领尼格里。在友军的配合下,经过两天一夜的激战取得全面胜利,这就是震惊中外的镇南关—谅山大捷。战后,冯子材被清朝廷授予太子少保一职,由骑都尉世职改三等轻车都尉世职,后又加赏兵部尚书衔。甲午中日战争爆发,冯子材主动请缨抗日,奉旨驻守镇江。1896年,冯子材任云南提督;1901年受任贵州提督,但称病未赴;1903年奉旨会办广西军务,当年病逝于南宁,享年85岁,葬于钦州,清朝廷下诏于钦州城东南隅建“冯勇毅公专祠”以示纪念,又称“宫保祠”或“宫保第”。

田汉诗云:“江左护妖成遗憾,安南抗法有大功。”综观冯子材的安南抗法、请缨抗日,不愧为骁勇的爱国民族英雄。

钦州籍民族英雄刘永福

刘永福(1837—1917),又名义,字渊亭,广西钦州人,清末民初军事家、民族英雄,幼随父母迁入上思,少为佣工,咸丰七年(1857年)参加天地会起义。

清同治三年(1864年),刘永福率200余人加入吴亚忠部,以七星黑旗为队旗,称黑旗军,同治六年(1867年)率部入越南,进据保胜,扩充队伍。清同治十二年(1873年),法国入侵越南,刘永福受越王之邀,率黑旗军援越抗法,获罗池大捷,斩法军头目安邺,因战功被越王封为兴化保胜防御使。清光绪九年(1883年),刘永福再次援越抗法,又获纸桥大捷,在河内城西击毙法军统帅李维业,致法国茹费理内阁倒台,声震海内外,被封为三宣提督,一等义良男爵。中法战争爆发后,受清政府收编,刘永福以记名提督在中越边境抗战,曾在临洮大败法军,战后被调回国授广东南澳镇总兵。清光绪二十年(1894年)甲午战争期间,刘永福奉命帮办台湾军务进驻台南。次年在反对割让台湾斗争中,刘永福被推为全台抗日首领,在彰化、嘉义等地抗击日军,九月因粮尽援绝,内渡厦门,后曾署广东碣石镇总兵;辛亥革命爆发后,应胡汉民之邀任广东民团总长,不久辞职回籍。

尤值一提的是,历史学者普遍认为刘永福乃反台独第一人。

1895年,日军大举进攻台南,台湾巡抚唐景崧仓皇逃回大陆,台湾民众推选刘永福为台湾民主国总统,刘永福坚辞不受,先后3次拒接总统印,自称大清子民,死也不能分离祖国。“刘二打番鬼,越打越好睇!死人识番生,吓死老番鬼!”这首脍炙人口的民谣便是对刘永福英勇善战的生动诠释。

喜画钦州荔枝的国画宗师齐白石

齐白石(1864—1957),原名纯芝,字渭青,号兰亭;后改名璜,字濒生,号白石、白石山翁、三百石印富翁等。祖籍为安徽宿州砀山,生于湖南湘潭。曾任中央美术学院名誉教授、中国美术家协会主席等职。

齐白石是中国近现代绘画大师,世界文化名人;早年曾为木工,后以卖画为生,57岁后定居北京。齐白石擅画花鸟、虫鱼、山水、人物,笔墨雄浑滋润,色彩浓艳明快,造型简练生动,意境淳厚朴实,所作鱼虾虫蟹天趣横生;书工篆隶,取法于秦汉碑版,行书饶有古拙之趣,篆刻自成一家且善写诗文。

齐白石晚年5次出游,其中3次(分别于1906年、1907年和1909年)到钦州,总居留时间将近2年。齐白石与钦州的缘分并非偶然,皆缘于他南下寻亲及探访在钦州任职的友人而促成。

齐白石对钦州的热爱程度超乎我们的想象。他一生所作的3万多幅画作中,以钦州荔枝为题材的画作超过500幅,仅次于画虾的数量。他曾作诗云:“此生无计作重游,五月垂丹胜鹤头。为口不辞劳跋涉,愿风吹我到钦州。”“自笑中年不苦思,七言四句谓为诗。一朝百首多何益,辜负钦州好荔枝。”

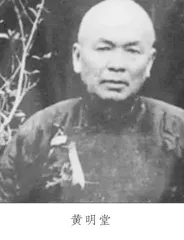

钦州籍民国二级上将黄明堂

黄明堂(1866—1938),字德新,钦州大寺镇人,壮族,家中孩子排行第八,又称黄八,参加会党(以孙中山为代表的中国资产阶级革命派对一切以“反清复明”为宗旨的民间秘密团体的总称)后大家称他为“八哥”,是中国近代民主革命家,民国二级陆军上将。

清末的腐朽统治尤其在庚子赔款后,广西摊派的税款比其他省高,加上天灾严重,致使民不聊生,烽烟四起。黄明堂集结几百人,利用中越边境的缓冲地带,以镇南关那模村一带为基地,不断袭击清军和时常骚扰越南的法国侵略者。在孙中山的提议下,黄明堂率部接受改组。

1907年9月,钦防起义失败后,孙中山改以镇南关为突破口夺取两广,任命已入同盟会的黄明堂为镇南关都督。黄明堂率革命军夜袭天险石山顶,顺利攻下镇南关。由于补给困难,在清军大规模的攻击下,黄明堂放弃阵地退入越南。1908年,黄明堂率100多名革命党人与清军起义队伍发动云南河口起义,攻取河口后继续挥师疾进,清政府惊慌失措,西南数省大为震动。因接济断绝,黄明堂浴血苦战近月,率余部600多人退入越南,在法帝国主义的破坏下队伍被迫解散,黄明堂转到香港同盟会支部。之后,孙中山派黄明堂从香港同盟会支部回到粤桂边区组织革命武装。辛亥革命后,黄明堂率部东进,连攻数县得胜,被委任为镇统。袁世凯称帝,捕杀革命党人,黄明堂被迫出走,后被澳门葡萄牙当局扣押投入监狱1年多。翌年,黄明堂返回广东参加护国运动,1918年冬任琼崖道尹(民国官名),后任粤军帮统。

1922年,陈炯明背叛孙中山,孙中山任命黄明堂为南路讨贼总司令,黄明堂妻子欧阳丽文任别动队司令,黄明堂率军坚决讨伐陈炯明。1923年,孙中山将黄明堂军改编为中央直辖(1924年初改称“建国粤军”)第四军,黄明堂为军长,欧阳丽文任第三旅旅长。1925年6月,蒋介石新编第二师师长陈章甫率军包围建国粤军第四军军部并缴其械,从此建国粤军第四军宣告结束。

1938年,黄明堂在钦县大寺圩寓所病逝,终年72岁。黄明堂青年时期开始追随孙中山,矢志不渝,战袍披身,先后组织领导镇南关起义、云南河口起义等战斗,为国家振兴、民族解放英勇冲锋,受到后人的尊敬。文

(作者本名陈春棠,系钦州日报社原总编)