明清越南使节眼中的灵渠

作者: 蒋廷瑜 彭书琳灵渠位于广西兴安县境,是秦始皇用兵岭南时开凿的运河。这条运河连接湘江和漓江,沟通长江水系和珠江水系,曾是中原入岭南和东南亚的主要交通孔道。两千多年来,灵渠为开拓南疆、发展经济、对外交流和维护国家统一做出了重要贡献。

越南北部在秦始皇统一岭南设置象郡时就纳入中国版图,汉属交阯郡,三国时为交州,唐设交州总管府,后改为安南都护府,直到五代后期,一直在中国封建王朝管辖之下。南汉大有十二年(939年),交阯将军吴权击败南汉军队,自立为王。宋太祖乾德六年(968年),丁部领万胜王称帝,建立“大瞿越”,宋开宝六年(973年),丁部领遣使上表向宋王朝请封,愿作为宋朝的藩属,宋朝封丁部领为交阯郡王。自此至清朝光绪中叶,中国与越南保持着密切的藩属关系,越南定期向宗主国朝觐进贡。

明清时期,越南朝贡使节大多数从广西南关(指镇南关,今凭祥友谊关)入境,至广西宁明的明江上船,顺流下左江—邕江—郁江—浔江至梧州,从梧州转溯桂江—漓江,过桂林、灵川,经灵渠,过兴安,下湘江,入湖南后进京;回程也大致走这一条路,从湖南溯湘江而上,至兴安入灵渠,下漓江,经桂林,下桂江到梧州,溯浔江—郁江—邕江,至南宁,转溯左江,从南关出境。

灵渠是明清越南使节来往必经之路,只有当冬季灵渠水涸时,越南使节才走一段陆路,如来时在灵川上岸,乘轿到兴安,再下湘江坐船去湖南。越南使节过往灵渠,写下不少记录所见所闻、所思所想的诗文,收录在《越南汉文燕行文献集成》中。这些诗文是研究灵渠历史的重要文献。

明清越南使节眼中的灵渠是怎样的呢?请看——

灵渠是秦代所凿的运河

灵渠是秦代始开的运河,历史文献记载传承有序。最早记载灵渠的文献是汉刘安的《淮南子·人间训》:秦始皇使监禄“以卒凿渠而通粮道”。司马迁的《史记·平津侯主父偃列传》也说秦始皇“使监禄凿渠运粮”。当时所凿之渠还没有正式命名,后人只知是“秦凿渠”,直到唐咸通年间桂州刺史鱼孟威维修这条运河时才把它称为“灵渠”。据此,明清时期越南使节都认定灵渠是秦史禄所凿。

后黎朝阮宗窐作为副使于清乾隆七年至十年(1742—1745年)出使中国,他在《泝陡漫成》诗序中说:“舟行兴安县界,入灵渠。渠系秦所凿,以通灵川。”

乾隆四十三年(1778年),胡士栋《灵渠泝陡》诗有“迹从秦凿汉初修”句,认为灵渠是秦代所凿,汉代初年加修过。

道光五年(1825年),潘辉注在《端阳过马头山》诗序中说:“自大溶江而上,古无河道,秦时始凿灵渠以通漕运。”其《车酋轩丛笔》又说:“灵川之大融江而上,古无河道,秦戍五岭,始命史禄凿灵渠,上取兴安之湘水入渠,至融江,下通于漓江,以便水路。”

道光九年(1829年),邓文启在《灵渠泝陡》中说:“灵渠凿自秦时。”道光二十一年(1841年),李文馥在《牛牯陡即事》诗序中说:“自大溶江而上,古无河道,秦戍五岭,令史禄凿灵渠分河。汉唐以后,时加修治焉。”

道光二十五年(1845年),范芝香在《秦渠偶占》诗序中说:“大溶江以上古无河道,秦戍五岭,始令史禄凿渠,分湘水入漓。”以后阮文超、潘辉泳直至光绪年间斐文禩都如是说。

笔者认为,“大溶江以上古无河道”之说不准确,从灵河口以上原是有河道的,如始安水、清水江就是天然河道,不过这些溪流过于浅狭,不能通船。凿通始安峤(太史庙山),引入海阳河水,扩大天然河道才成可以通航的灵渠。

灵渠浅狭,要靠陡门堵水才能行船

历代有关灵渠记述甚多,《灵渠文献粹编》辑录关于灵渠的文献,但缺乏灵渠行船的记录。从明万历二十五年(1597年)至清光绪七年(1881年),越南来华使节有许多灵渠行船的记述,填补了灵渠文献的不足。越南使节看到的灵渠是弯弯曲曲的,既浅又狭,设有陡门,靠陡门堵水,将水位升高,才使舟船通行。

明万历二十五年(1597年),后黎朝工部左侍郎冯克宽出使明朝,其《望江晓发》诗中原注曰:“灵渠……水道浅浃,盘曲七十二湾。官置陡三十六处,遏住水势,待水来多,然后放行,一级高一级。”

清朝时至少有8位使节记录了灵渠设陡门堵水行舟的事。康熙五十四年(1715年),丁儒完以副使身份出使中国,《过灵渠》一诗中说:“尺不容篙浅浅渠,绿淳青护水情纾。石头陡陡三十六,山畔湾湾八九余。”乾隆七年至十年(1742—1745年),阮宗窐使华,在《泝陡漫成》诗序中说:“水道浅狭,盘曲难行。官置石陡三十六处,遏阻水势,待盈科然后放行,一级高一级,徐徐转上。”诗曰:“谁凿羊肠港一条,穿岩过岭不容舠。水高鹚首凌堤面,岸转旌头拂岭腰。”其序似抄冯克宽,诗则说得更清楚:渠道像羊肠一样细小,舟船所过,水波溢出堤面,调转船头要擦到山腰。

乾隆三十七年(1772年),武辉珽在《灵渠泝陡》诗序中说:“水道浅狭,盘回难行。旧置石陡三十六处,中间久经圮坏,累番修理,不能依旧,每逢水涸,即于渠中横树竹栅密篱,遏住水势,待水盈科,然后放行,一级高一级,徐徐转上。”较前二人说得更详细,加了“于渠中横树竹栅密篱”堵水内容。

如何堵水行舟呢?嘉庆十四年(1809年),吴时位的《陡行》诗前记:“由灵渠入陡,两边砌石为水关,每船过,先以木栅架石下,放竹笆横截江口以障水,使之盈科,然后可行。”道光二十一年(1841年),李文馥的《灵渠舟次晚坐》记载:“从大溶江口入灵渠,水道最浅。舟人预备竹笆、桩栅之物,段段障水,待盈科然后能进,日行仅四五里许。”潘辉泳在《过灵渠》诗序中说:“渠沿山脚而下,湾曲且浅,逐段砌石陡。舟行,以木栅、竹篾塞陡蓄水,待水盈科,而后可进。”

乾隆四十三年(1778年),胡士栋使华。他在《灵渠泝陡》诗中描述,当灵渠进入枯水期或因河道未曾清浚,上行过滩时,除塞陡蓄水升高水位,一级一级爬高,还要请人拉纤。诗中所说的“撑篙舟子声声急,拽缆村夫步步徐”,相当形象。

灵渠的陡,有如弯弓满月

灵渠的陡又叫“斗”或“陡闸”,是建筑在渠中的一种集中比降、分级提高水位、起船闸作用的设施,一般设在水流陡急的地段,所以称为“陡”。当舟船从下游往上走进入陡闸后,后面的陡闸关闭,使水位迅速提高,待水位升至与上一级陡门的水位相平时,即可越过上一级陡闸,再将这一级关闭,待水位涨高后,又可进入更高一级的陡闸。如此逐级上升,船便可以“爬山”,直到分水塘。

越南使节看到灵渠的陡是用巨石叠砌,两边呈弯弓弧形。道光五年(1825年),黄碧山在《泝陡记见》中载:灵渠“陡处对岸两边横起石堆如弓满样,舟人因以竹篱限水,待盈然后破出竹篱以通舟,徐徐而上,一级高一级,实难为力”。李文馥在《牛牯陡即事》中说:“每陡砌反对如弓样,陡口仅容一舟。”

灵渠节点的主要标志物

船在灵渠上,远远就可看到马头山,近观沿岸村落,画眉塘是停靠的地方,濂溪祠、灵济祠需要祭拜,飞来石擦身而过。

一、马头山

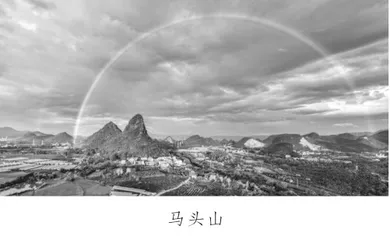

马头山是耸立在灵渠北岸的一座石山,似昂首而嘶的马头。灵渠两岸以此山最高。民谚曰:“行船过陡到兴安,陡陡看见马头山。”船见马头山,是驶入灵渠的标志。清道光版《兴安县志》载:“马头山在县西严关口外,平地特起,高峰拔翠擎天,形如马头,昂立江畔。”同是道光时期的画家李熙垣从桂林乘船去武汉,沿途写生《江行图》36幅,其中画有马头山,并题诗曰:“屋枕青山山枕江,山将昂首水奔泷。波光倒写峰尖直,误认灵胥马耳双。”

越南使节至少有10次提到马头山。

最早的是陈朝大臣阮忠彦,延祐元年(1314年)出使元朝,在《介轩诗集》中有一首《题马头山》诗,序曰:“陡处岸上有一石山,耸拔千仞,延望如马。谚云:‘三十六陡、七十二湾,湾湾望见马头山。’”诗曰:“吞吐烟霞不自闲,台头一握斗堪攀。月铃秋爽披金挂,云鬣春晴拥翠环。联络压低群叠障,盘旋坐镇百重关。湾余七十湾湾现,恍似呈图盂水间。”

清康熙五十四年(1715年),丁儒完作《过兴安县题马头山》诗:“尘脱羁縻嘶雪月,力休弓箭浴江湖。人龙鞭策成焦鹿,蛇阵驰驱已土丘。凝立水涯疑有待,翠微啼晚任钩辀。”

乾隆七年至十年(1742—1745年),阮宗窐作《题马头山》诗。乾隆三十一年(1766年)六月初,阮辉亻瑩进灵渠,在《奉使燕京总歌并日记》中记有马头山塘。乾隆三十七年(1772年),武辉珽出使中国,其诗作《题马头山》曰:“树鬣抽青高骏骨,烟含拖碧肃花鞭。几重云外依天廐,七十湾余恋客船。”道光五年(1825年),潘辉注作《端阳过马头山》诗:“障流陡拥层层栅,激石波回浅浅湾。三十六滩频转盼,八千余里此艰关。”同年,黄碧山岁贡副使,作《北游集》,其中《回望马头山口号》诗有“马头三转棹,回望马头山”“陡湾不可穷,前后滩复滩”等句。道光十三年(1833年),黎光院作《马头山》诗,序曰:“俗语云‘三十六陡、七十二湾,湾湾望见马头山’。言其水道之萦纡。”同治九年(1870年),范熙亮《马头山》诗说,此灵渠入陡河之始,所谓“三十六陡、七十二湾,望见马头山”。

二、画眉塘

画眉塘是灵渠上的一处塘堰,山清水秀,水清见底,可临水画眉,因名。也有的说江中有沙滩,树上多画眉鸟,因名。水边小村名画眉塘村。灵渠的船到此过陡,都要做短暂停留。清人李熙垣《江行图》画有画眉塘,题诗曰:“飞岚横入半江青,江上人家枕画屏。溪树重重连岸合,夕阳山鸟弄邮亭。”

越南使节至少有6人提到画眉塘。清康熙时越南使节丁儒完《过兴安县题马头山》一诗提到了画眉塘。嘉庆十四年(1809年),吴时位使华,贺嘉庆皇帝五十大寿,《陡行》诗中说:“晓发画眉经马头,陡三十六始牯牛。”早晨从画眉塘出发,经过马头塘,第一个陡就是牯牛陡。道光五年(1825年),黄碧山作为岁贡副使,有《画眉塘行次端阳酬乙使宪山翁樽前之作》一诗:“安得重重重午日,画眉塘共客眉开。”又作《即日武宪山翁韵》:“五日称觞对画眉,江流历历思离夕。”道光二十一年(1841年),李文馥作为正使,沿途赋诗、做笔记,有《使程志略草》:“(五月)初八日,至画眉塘泊。初九日经画眉山,进数里泊。”光绪二年(1876年),裴文禩有《小泊画眉塘》诗:“浅水平滩此地经,数行垂柳锁江亭。远山似黛秋容瘦,好鸟如簧午梦醒。”明说当地产画眉鸟。

三、濂溪祠

此祠在兴安县城灵渠北岸,祀宋理学家周敦颐。周敦颐字濂溪,故名濂溪祠。

乾隆七年(1742年),使节阮宗窐作诗《题周夫子祠》,其中说秦渠上有祠,金额题“理源一贯”,银额题“第一等人”。神像洁白,清美须眉,儒巾儒服,俨然如生。“浑然太极契精真,揭出乾坤示我人。千古道心溪有月,四时生意草常春。斗山峻望新花衮,领袖斯文旧角巾。俨若清规钦仰止,江川愈远愈精神。”

道光五年(1825年),潘辉注在《过兴安望濂溪先生祠》诗中曰:“千载渊源郭阐明,图书剖析仰先生。道宗已揭中天日,瑟祀长贻此地城。霁色无边芳草翠,流光不尽绿溪清。俨然气象犹如见,远价瞻依诵景行。”

道光二十八年(1848年),阮佾的《恭题周子庙留刻》曰:“大宋阐文日,濂溪唱道初。渊微探造化,秘奥发图书。三古心源泝,千秋理薮疏。草庭风范在,遗庙仰灵渠。”

四、灵济祠

灵济祠又称灵济庙,今四贤祠的前身。供奉凿渠者秦监禄,修渠者汉伏波将军马援、唐桂管观察使李渤、桂州刺史鱼孟威。

清雍正年间,修复,功未完固。乾隆二十年(1755年),两广总督兵部尚书杨应琚再加修理,有碑刻在祠内。道光五年(1825年),潘辉注的笔记《车酋轩丛笔》中说到,灵渠岸上有灵济祠,记诸有功于渠者。

五、龙王庙

龙王庙又称伏波庙,在湘漓分水处左岸山上。

道光五年(1825年),潘辉注出使中国,他在《晓泛湘江分水处》记曰:分水处,岸上连山巅,奉龙王庙。使舟至,凌晨登庙行礼迄,“涧潢登古庙,舟楫下沧浪”。道光二十一年(1841年),李文馥在《使程志略草》中指出:“过张刘李三墓,至龙王庙。仍具祝文礼、香帛八礼。庙第一进,祀关圣像;第二进,祀龙王像。庙左祀海阳王,右祀伏波。委随行人分拜。”由此可知,三将军墓(张、刘、李三墓)清道光时还在分水塘边,不是现在的苏家桥下游左岸。