周恩来与国家历史遗产和文物的保护

作者: 付顺利在风云激荡的年代,任何文物都可能有散佚、消失的命运,跟国家的命运相比,一个物件的命运甚至可以说是微不足道。但就有这样一位伟人,守护了国家和人民,也守护了泱泱华夏的历史,他就是周恩来。

周恩来作为中华人民共和国的首任政府总理,对历史遗产和文物特别关心、爱护,对文物考古工作特别支持、关注。周恩来不仅慧眼识宝,而且采取措施,挽救了一批价值连城的国宝级文物,使其免遭流失海外的命运。

批准成立文物收购小组秘密收购流失的珍贵文物

1949年之前,由于中国内地战火不断,许多收藏家携带珍贵文物避居香港。后来,又因为种种原因,这些收藏家或者其后人开始变卖、抵押这些堪称国宝的文物。文物面临再度散失的危险。时任文化部文物管理局局长的郑振铎,本身也是一位著名的鉴赏家和收藏家,懂得这些文物的历史价值,所以他立即向周恩来总理打了报告。20世纪50年代初期,中华人民共和国刚刚诞生,人民政府急需恢复生产,改善民生,面对全国上下百废待兴这样一个巨大的摊子,国家建设最缺乏的就是资金。在当时,用于回购珍贵文物的资金有限,然而就在这样的时刻,郑振铎的建议还是得到周恩来的坚决支持。1951年3月,周恩来接到报告后,立即同意由国家拨专款抢救文物,并成立香港“文物收购小组”,专门负责回购流失在香港的珍贵文物。

回购行动秘密进行。1950年初,《五牛图》被一位寓居香港的爱国人士发现。这幅唐代画家韩滉创作的《五牛图》,是现存最古老的纸本中国画,也是少数几件唐代绘画作品真迹之一,位列中国十大传世名画。1900年,八国联军洗劫紫禁城,《五牛图》被劫出国外,从此杳无音讯。周恩来收到这位爱国人士的来信,信中说,他本来想从画商手中收购此画献给国家,但苦于财力不足,迫切希望人民政府能购回这件流失的绘画珍品。周恩来立即指示文化部组织专家赴港。经鉴定,这幅《五牛图》确系真迹,经过多次交涉,最终以6万港币买下。

1951年,张大千从印度回到香港,准备移居南美。在滞留香港的一年时间里,收藏家徐伯郊与张大千时常往来,谈笑甚欢。其时,郑振铎与徐伯郊亦有联系,郑振铎便请徐伯郊争取通过张大千的关系,尽量多收购一些流失在海外的中国书画名作。徐伯郊把郑振铎的意思转告张大千后,张大千把自己最心爱的顾闳中《韩熙载夜宴图》、董源《潇湘图》、北宋刘道士《万壑松风图》以及敦煌卷子、古代书画名迹等一批国宝,仅折价2万美元半卖半送地给了祖国。

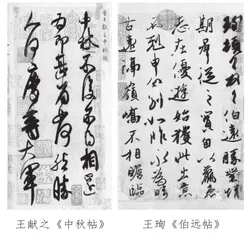

文物收购小组进行的项目中,最著名的是1951年从香港购回王献之《中秋帖》和王珣《伯远帖》。民国四大收藏家之一的郭葆昌去世后,他的儿子郭昭俊携带乾隆皇帝最喜欢的“三希堂”中的两件即《中秋帖》和《伯远帖》等文物,于1949年解放前夕去了香港。1951年9月,郑振铎率领中国文化代表团离京出访印度、缅甸,途经香港短暂停留,得悉郭昭俊将这两件珍贵字帖以10多万港币抵押于香港汇丰银行。一年后抵押期满,当时已涨价至48万港币,郭昭俊无力赎回,准备出售,许多外国行家都在觊觎这两件珍宝。

郑振铎将此事报告周恩来后,周恩来立即给当时负责文物工作的文化部作出3条指示:第一,派专家赴港鉴定,确定真伪,如系真品,立即购买;第二,派可靠人员专门护送,确保安全;第三,文物运回后,交给收藏条件好的单位妥善保管。

经周恩来批准,文化部文物局副局长王冶秋、故宫博物院院长马衡和上海文管会副主任徐森玉专程南下鉴定真伪,并商讨洽购。他们几经周折进入香港,确定这两幅字帖都是真迹,于是以48万港元向汇丰银行赎回,同年12月入藏故宫博物院。

此后,文物收购小组又在香港陆续收购了许多珍贵文物,如宋徽宗《祥龙石图》、马远《踏歌图》、李唐《采薇图》、吴镇《渔父图》等40多件书画作品,都是古代绘画艺术的珍品。

今天,假如北京故宫博物院没有入藏《韩熙载夜宴图》《中秋帖》《伯远帖》……该是多么大的遗憾!而这每一件国宝的回归,都倾注了周恩来的心血。

多次出面保护故宫恭王府得以保留“天下第一福”

北京故宫有房屋9999间半,是世界现存最宏大、最完整的古代宫殿建筑群,明、清两代曾有24位皇帝在此居住,这座中国古代建筑精品能够较为完整地保存至今,与周恩来是分不开的。早在1948年解放军包围北平时,周恩来就向毛泽东主席提出建议,攻城时,一定要保住故宫古建筑;他还请来著名建筑专家梁思成标明故宫和其他古代建筑的位置,并印在军队战士手册上。

中华人民共和国成立后,北京作为首都,自然要重点建设。在编制建设规划时,许多人提出要拆除故宫。一些出身贫苦的老干部也要求拆除故宫,因为他们一看到故宫就想到旧中国统治下的穷人受苦受难情景。苏联专家也建议拆除故宫,把中央行政区放在故宫的位置。在此情况下,周恩来挺身而出,力主保住故宫。他认为:要破除封建思想,最根本的是人民思想上的进步,不在于拆除一座宫殿。故宫是古代建筑的典范,保留下来,可以供人民参观。这样,拆除故宫的意见被否定了。

在“大跃进”运动和 “文革”时期,周恩来也多次出面保护故宫,使之免遭胡乱改造和拆除的命运。1966年8月18日晚,周恩来得知有“红卫兵”准备第二天冲入故宫,立即作出关闭故宫的决定,并通知北京卫戍区派一个营的部队前去守护。故宫工作人员按照周恩来的指示,一方面拒不开门,一方面加以劝说。从此,故宫大门关闭5年之久,在许多地方的名胜古迹惨遭破坏的时候,故宫得以幸免。1971年7月,在故宫博物院即将重新开放之际,周恩来请郭沫若组织班子编写《故宫简介》,并逐字逐句审阅修改、定稿。

1966年“文革”开始后,“红卫兵”和“造反派”在“破四旧”的号召下,多次跑到颐和园,扬言要“挖掉万寿山,填平昆明湖”。万寿山、昆明湖面积很大,真要动手,很不容易,于是,他们把目光盯在颐和园东宫门外的过街牌楼上,要把它砸掉。就在“红卫兵”架好梯子登上牌楼,准备将其拉倒之际,周恩来得知了消息,他立即打电话给颐和园管理处,要他们制止“红卫兵”行动,并派秘书到现场,向“红卫兵”头目说明道理,郑重地向他们传达了 “颐和园的牌楼必须保护,不准拆除”的严肃指令。这个牌楼因此得以被保护下来,至今仍然竖立在颐和园东宫门外。

恭王府是清代北京规模最大的一座王府,曾先后作为清朝大贪官和珅、乾隆皇帝第十七子爱新觉罗·永璘的宅邸。1851年,恭亲王爱新觉罗·奕?成为宅子的主人,恭王府的名称也因此得来。恭王府历经清王朝由鼎盛而至衰亡的历史进程,承载了极其丰富的历史文化信息,故有“一座恭王府,半部清代史”的说法。1962年,周恩来专门作出批示,要求北京市有关部门拨款重修恭王府。就在那次重修时,考古人员在王府后花园的秘云洞内意外发现失踪已久的“福字碑”。现在北京人常说“到故宫要沾沾王气,到长城要沾沾霸气,到恭王府就一定要沾沾福气!”说的就是恭王府发现的这块碑。这块碑是康熙皇帝当年为祖母孝庄皇太后身体安康而御笔亲题,加盖有“康熙御笔之宝”印玺的“福”字所刻就的青石碑。周恩来得知此碑被发现后,欣然将其命名为“中华第一福”,又称“天下第一福”。

明确文物保护管理方针具体指示马王堆汉墓发掘工作

20世纪50年代,我国进入社会主义建设高潮时期,这也给文物保护工作带来新的课题。在建设中,常常会触动地下和地面的文物。这些文物该不该保留,哪些要保留,哪些该拆除,应该遵循什么原则,周恩来在1953年的一次政务院会议上说:“我对文物问题很感兴趣,然而面对今天大规模建设事业,假使在保存历史文物问题上主导思想不一致,北京的城市规划就会遇到问题。”“保存文物和民族文化遗产,就要使其发扬光大。我不是说我们要前进,要发展文化,就不保存文物,不要民族文化遗产,不是的,我是强调要推陈出新。”“不加选择、不加分析地保存文物,不仅不应该,而且也不可能。”周恩来认为保存文物一定要跟我们的发展结合起来,完全孤立地去看,不去看发展前途,至少是一种局部的、眼前的看法,不是全局的、长远的看法。只有古为今用、推陈出新,才能使古代文物传之久远,对全人类的文化有所贡献。

1954年,北京的城市建设取得了很大的发展。原来的街道太窄,早已不适应飞速发展的交通要求。当时,北京的大街小巷还保存着许多牌楼,有的已成为城市交通发展的严重障碍,这些牌楼究竟是保存还是拆除,提到了国务院会议上进行讨论。有人主张全部拆除;也有人力主保留,甚至慷慨陈词,潸然泪下。周恩来耐心地听完双方的争论后,意味深长地引用了李商隐的诗句:“夕阳无限好,只是近黄昏。”他严肃地指出那种完全不考虑城市建设发展的需要,而片面强调要保护牌楼的人的“黄昏”思想,并且决定把那些严重妨碍交通的牌楼拆除,其中有一定艺术价值的迁移到别处加以保存。

1961年,在总结新中国成立以来文物保护管理工作经验的基础上,国务院全体会议讨论通过,公布了《文物保护管理暂行条例》和第一批全国重点文物保护单位名单,颁发了《关于进一步加强文物保护和管理工作的指示》,再次明确和强调了文物保护管理的方针。从此,文物保护管理工作进一步纳入计划管理的轨道。

1966年11月,北师大的“造反派”来到曲阜,发动所谓“讨孔运动”。他们捣毁孔庙,破坏孔府、孔林、鲁国故址,砸毁古碑,刨平孔坟……周恩来得知情况后,立即作出指示:“曲阜的‘三孔’建筑决不许任何人破坏。”周恩来的及时制止使“三孔”免遭更大的破坏。1969年,周恩来顶着各方面的巨大压力,毅然下达大修孔庙大成殿的指示,由国家拨款13万元,重点维修大成殿。山东省和曲阜县有关部门遵照周恩来的指示,于1970年就完成了大成殿的大修任务。

北京古观象台,明清两代的国家天文台,建于1442年,是世界上古老的天文台之一,以建筑完整、仪器精美、历史悠久和在东西方文化交流中的独特地位而闻名于世。从明正统初年到1929年,该古观象台进行天文观测近500年,保存了一批珍贵的古代天文、气象观测记录和数据资料等,是世界上现存最早的气象观测记录资料。1967年,北京交通建设的初步规划路线要经过建国门的古观象台,施工指挥部提出了拆迁建国门古观象台的方案。这个重要的文物遗迹一旦被拆毁,将永不复存;如果搬迁,也会对资料数据造成重大损失。对此,周恩来批示道:“这个天文台不要拆,看绕过成不成,有什么困难,写个报告来。”这座当今世界上保存天文仪器年代最早的古天文台就这样被保留了下来。

周恩来在1972年对长沙马王堆三座汉墓的发掘作了5次指示。“文革”期间,一些机构尚不健全,对一号墓出土的女尸如何处理,大家意见不一。有人说尸体不是文物,不必保存,竟将女尸在没有经过处理的情况下放在长沙的公园里展出。2000多年前的女尸保存完好,成为当时长沙的一件奇闻,参观者人山人海,一时间将公园内挤得水泄不通,挤伤踩伤了不少人。

时任文化部文物事业管理局局长的王冶秋知道这个情况后非常气愤,立即到长沙制止女尸展览,并将情况报告给周恩来。1972年6月17日,周恩来指示,将出土的尸身和衣著(着)、帛文转移到冰室,作消毒、防腐处理,转至湖南省博物馆存放。

遵照周恩来的指示,王冶秋等人将女尸小心翼翼地送到湖南省博物馆,对女尸进行了消毒、防腐处理。从发掘领导小组的组成到技术力量的安排,周恩来都作了十分周到的布置,有些细节,甚至比专业人员还考虑得周密。在解剖女尸过程中,王冶秋多次直接向国务院请示汇报,得到了周恩来的亲切关怀。长沙马王堆汉墓的发掘工作之所以能取得很大成绩,与周恩来的具体指示是密不可分的。

拨专款抢修敦煌莫高窟鼓励叮嘱工作人员继续努力

周恩来生前虽然没有到过戈壁滩上的敦煌莫高石窟,可是,他时时关注着这个闻名中外的石窟文物艺术宝藏的维护与修复工作,关怀为保护和研究敦煌莫高石窟文物艺术献出毕生精力、在沙漠中奋斗多年的常书鸿以及同他一起工作的同志。

1961年3月4日,国务院公布敦煌莫高窟为第一批全国重点文物保护单位。1962年,敦煌文物研究所为了进一步推进文物保护工作,向中央文化部呈交了《关于加强保护莫高窟群的报告》,提出为防止鸣沙山山体向前移动造成石窟岩壁倒塌,避免敦煌壁画彩塑损毁,做好加固工作的意见。报告呈送国务院后,受到周恩来的高度重视,国务院派出由文化部副部长徐平羽率领的10多名专家学者,组成敦煌工作组前往莫高窟进行考察论证。要维修这座历经1600多年、规模宏大、屡遭人为严重破坏和风雨侵蚀的石窟,耗资较大,而当时我国刚刚度过三年困难时期,内忧外患,财力十分拮据。为此,专家们制定了一个先抢救最危险地段,再分期分段实施全面保护的长远规划。