临桂彩调的百年传承

作者: 莫喜生在广西桂北,有人的地方就有它,生老病死、弥月寿宴、新居落成、婚丧娶嫁,在各种民俗活动场合中,兴奋时唱它,沮丧时也唱它;得意时唱它,失意时也唱它。每逢秋冬农闲或是过年过节,更是街头巷尾搭起戏棚摆起擂台,短则三天三夜,长则十天半月。

“哪子咿嚯嗨——”歌声响起,声情并茂,音色优美;曲调回旋,振云霄,荡山谷。这就是广西有名的地方剧种——彩调。

彩调的形成和发展

彩调,是在桂北地区农村民间歌舞和说唱文艺基础上,受外来文化影响而形成的一种群众喜闻乐见的民间戏曲。1996年版《临桂县志》记载:临桂彩调于明末清初形成,最早流传在桂北地区的乡村,后传播到广西各地。彩调表演融入民间艺术“打春牛”“跳神”(傩舞)的大量曲调和乐句,吸收旧时桂北流行的“板凳龙”和调子戏中《看花调》《十二月花》的表演形式等。随历代移民迁徙而传入的外来文化,如湖南花鼓戏及江西采茶戏,对彩调的形成和发展也有重要影响。

2013年,临桂县撤县设区。作为桂林城区之一的临桂,早在秦朝时期就是桂林郡府所在地,是广西彩调的发源地之一。清代时,彩调已在广西境内风行,因其诙谐幽默,活泼欢快,老少皆宜,被当地群众誉为“快乐的剧种”。

时至今日,临桂区依然存有许多经典的彩调剧目,喜之者视如珍宝,如《三看亲》《王三打鸟》《娘送女》《杨京带小》,全是反映劳动人民生产、生活和爱恨情仇,揭露鞭挞旧社会的喜剧,也有少数正剧和悲剧。新中国成立后,彩调编剧者编写的现代彩调剧,引入话剧元素,彩调人物的扮相和行体动作幽默、风趣而夸张,充分体现了彩调艺术源于生活、高于生活的风格。

桂北彩调主要分:独角戏、对子调、三十六出江湖戏、三小戏、出头戏和整本戏。彩调道具主要有:扇子、手绢和彩带,俗称彩调“三宝”;彩调乐器有:板胡、调胡、司鼓、六锣、小锣等。

临桂区彩调行当(角色)以旦、丑、生为主,少有净行。脸谱有大花脸、老脸、草脸、小花脸等。其中小花脸名目繁多,根据人物性格特征,在鼻梁上用白底黑边,勾画出蜻蜓、蝴蝶、虾、蛇、青蛙、乌龟或葫芦、梅花等不同动物,或者花草的形象。

彩调是平民的艺术,平民演,演平民。平常日子,在街头巷尾搭就简单的戏台,几平方米范围即可开演;重大庆典或节假日时,演员才红红绿绿地着装,浓墨重彩,描绘出各种不同脸谱,各种不同乐器全用上。彩调表演中,男女角色各有100多种基本动作,分步法类、扇花类、转身类、手花类等。

20世纪50年代,临桂区彩调艺术蓬勃发展。1951年,全临桂区仅有业余剧团50个,1956年发展到250个(含灵川县)。区文化馆干部深入乡镇,走村串寨,开办彩调培训班。著名民间艺人谢济舟任教师,培养业余演员200多人。1959年,业余彩调剧团发展到337个。至1980年,临桂彩调处于低潮。期间虽然有些彩调队重新组建,但是仅存的少量农村业余文艺宣传队,只能演出“革命样板戏”(移植为彩调)和自编的现代彩调剧。

彩调队走遍十村八寨

数百年来,作为民间文化娱乐的主要形式,彩调把千家万户、男女老少的喜怒哀乐、爱恨情仇渲染得淋漓尽致;彩调还是月下老人和鹊桥,是男女青年喜结良缘的红丝线。

义江河边两江镇民间艺人周火荐,一生酷爱彩调,其功底扎实,表演精湛逼真、惟妙惟肖。周火荐和妻子大毛的婚姻就是因彩调而缔结,婚后,大毛也爱上彩调表演,夫唱妇随,夫妻俩一同奔波在各村各寨的晒坪上和古树下。

20世纪七八十年代,临桂区两江镇谢家村唱桂剧,演彩调,舞龙灯和狮子。谢家大队彩调队在大路自然村组建,表演传统剧目《刘三姐》,扮演地主莫怀仁和陶、李、罗三秀才的演员,其过硬的基本功,惟妙惟肖的表情,幽默风趣的台词,至今仍被当地老一辈的村民津津乐道。

“文革”中后期,临桂彩调表演处于低潮,但临桂区文化馆仍对谢家大队彩调队进行重点扶持,邱龙玉馆长常年在谢家村驻点辅导,全面培训队员的吹拉弹唱跳。邱龙玉,祖籍四川,1947年考进西南学院文史系。1949年,学校动员大家投入民族解放的战斗中,热血沸腾的他提前两年走出校门,参加地下党的革命工作。之后,他和擅长舞台导演的妻子许世芳,一起被分配到广西桂林从事群众文化行政管理工作。当时从原柳州地区忻城县回乡的知青唐凤初,虽然只有十五六岁,初中毕业的他在文艺创作和表演等方面天赋高、悟性好,无论是吹拉弹唱还是编写剧本,一点就通,是文艺队有名的台柱子。经邱龙玉辅导,唐凤初能演奏相当难度的《二泉映月》《赛马》《送公粮》和《铁工棚里战歌飞》。1977年2月26日,谢家大队彩调队被选派代表临桂参加桂林地区业余文艺调演,4个节目皆为压轴戏。之后的十多年里,谢家大队彩调队代表渡头公社和临桂区多次参加桂林地区调演,还拿到名次,多次在政府部门各种大型会议及庆典作专场汇报演出。

白天,彩调队把排练场所安排在生产队砖瓦厂的草棚里,或树阴下或草坪上。在附近劳作的人,远远就能听到他们嘹亮的歌声,看到他们的优美舞姿。夜幕降临,大路村前的晒谷坪上,挂在篮球架上的汽灯,发出“嘶嘶”响声,如同白昼,大路村的夜生活就开始了。开场的鼓锣声震耳欲聋,把劳累一整天的村民吸引过来,甚至还有附近村的村民特地赶来。谢家村的彩调表演不仅丰富了村民的农余生活,还填充了他们的情感需求,情窦初开的青年男女以看戏为约联络情感,成就美好姻缘。

20世纪80年代初,五通镇罗江村委宅田村莫姓彩调队,凭借传统彩调剧《王三打鸟》和《娘送女》,走遍周边十村八寨。这年冬天,大路村莫社弟到五通圩贩牛,对莫氏家族来龙去脉有了了解,遂热情邀请宅田村彩调队来本村献艺。时值寒冬腊月,北风呼啸,全村人在砖瓦结构的会议室里烧干柴木蔸,燃起熊熊大火,连唱三天三夜。每天晚上戏剧谢幕后,村民抢着把演员拉到家里,称兄道弟,热情款待,一时传为佳话。

彩调名角的代表

旧时,在桂北,德艺双馨的彩调王都会被群众尊称为“戏子佬”。清末民初,临桂区涌现出大批彩调王,他们为文化临桂的厚重底蕴增色不少。两江镇是著名的“彩调窝”,出生在两江镇,活跃在两江镇、五通镇、四塘镇的骆少廷、文大荐、谢济舟等彩调名角是其杰出代表。

骆少廷(1886—1940),生于临桂区四塘乡池头自然村,后定居两江镇,擅长演丑角。骆少廷和冷贵甫、朱五八、秦老四被誉为桂林彩调“四大状元”。据年事已高的老人回忆,过去,临桂、永福、融安、龙江诸县曾流传:“听了王子勉的山歌,一世不着(不用)听山歌;看了骆少廷的调子,一世不着(不用)听调子。”在无数名角登台献艺的两江古镇,唯独骆少廷能得如此崇高的赞誉。骆少廷的拿手剧目有《龚裁缝裁衣》《瞎子闹店》《娘送女》等。现在当地还流传这样的故事:骆少廷和老搭档王子勉在两江镇周边演出《娘送女》,两人都男扮女装,所扮演的角色对唱一天一夜,无一句歌词重复,观众掌声雷动,久久不愿离去。

文大荐(1902—1978),又名文官日,绰号“郎当师傅”,临桂两江镇人,7岁开始拉调胡,由此走上长达60多年的演艺生涯。1923年,文大荐加入两江镇谢广和主办的“四和园”,与各大名角穿行在永福县百寿镇、融安县、三江县等地。1930年,当局禁演彩调,文大荐携带家小和同事到广西及贵州省的边远山区演出。在漂泊不定、颠沛流离的生活中,文大荐坚持将彩调文化向外传播。文大荐演奏的调胡,音色优美,技巧娴熟,声情并茂,堪称一绝。1952年,文大荐参加桂林市农民彩调团;10年后,受聘到广西戏曲学校彩调班当老师。1964年,在桂林市彩调团办理退休手续的他,仍然关心两江镇的业余彩调队,参加该队的排练和演出,直到去世。

谢济舟(1901—1983),又名润宝,临桂两江镇人。14岁师从著名彩调坤角廖连华,从此开始漫长的彩调艺术生涯。谢济舟身段高挑,体态优美,肢体语言丰富,生旦净丑都能扮演,吹打弹唱皆通晓。2007年,已获批准成为国家级非物质文化遗产的两江“板凳龙”也凝聚着彩调王谢济舟的心血和才智。民国时期,谢济舟将“板凳龙”从四脚改进为三脚,改进后的“板凳龙”更便于演员做出翻滚舞动和头顶板凳等动作;谢济舟还巧妙地把彩调的身段、扇花、锣鼓等融入“板凳龙”当中,在高潮部分加入桂剧元素。1962年,在全广西老艺人座谈会上,谢济舟表演《老背少》《双黄蛋》《王二报喜》《兰三妹》《三看亲》《打铜锣》,还口述许多彩调唱腔、曲牌。1963年,谢济舟被聘请到广西艺术学院民间音乐教研室当老师,同年9月至1967年7月,被聘请到广西戏曲学校任教。

在临桂戏曲界,圈内人士都以是谢济舟学生为荣,谢济舟的彩调活动遍及临桂、永福、鹿寨、全州、兴安、资源和南宁、柳州等地,一生桃李满天下,其徒弟有2000多人,他们都是各级剧团中的骨干人才,其中有的在广州军区歌舞团,有的在广西彩调团,有的在桂林市、柳州市彩调团。现在,临桂区不少谢济舟的学生在传承他的彩调艺术。

谢家大队彩调队

璀璨多姿的民族风情和地方文化,滋润了临桂一方水土。千百年来,人们用喜闻乐见的彩调演绎生活中的悲欢离合,喜怒哀乐。

临桂区渡头乡(2006年合并到两江镇)谢家村素有“文艺之乡”的美誉。几百年前,群众就有舞狮子、龙灯,耍牌灯的喜好。逢年过节,青年男子在老人带领下,你来我往,唱着《狮子歌》走村串户去拜年,歌词朗朗上口:

狮子头上三点红,

拜年拜到贵村中,

贵村仁义实在好,

烟茶好酒送手中。

或者:

狮子头上三点蓝,

正月拜年你家来,

贵府阳宅风水好,

荣华富贵享不完。

20世纪60年代,谢家以村为单位成立了彩调队,兴起彩调表演活动。谢家村的《三看亲》,大路村的《姐妹易嫁》《打铜锣》,高桥村的《打渔杀家》等在方圆几十里家喻户晓。正是:村村锣鼓响,处处唱彩调,一片衣食无忧欢乐农家的景象。

“文革”后期,谢家大队也村村唱起样板戏。大路村排演《沙家浜》,高桥村排演《红灯记》,谢家村排演《红色娘子军》。

1974年,谢家大队成立彩调队,队员都是来自各村的文艺骨干。因表演彩调而闻名桂北的谢家人,又一次把现代剧推向高潮,彩调王人才济济,或出自农民和老师,或文化干部和插队知青。

已故的彩调演员张华盛,从事彩调表演60多年,其身材不高,小眼大鼻,能说会演,笑起来两眼眯成一条线。张华盛的学历虽然只有小学文化程度,但天生是唱戏的料,13岁那年,他就参加了彩调《四婿拜寿》表演。饰演反面人物是张华盛的拿手强项,《三看亲》中的媒婆,《沙家浜》中的胡传奎等令观众恨之入骨的角色,都被他演得活灵活现、惟妙惟肖。

毕业于桂林七中初中的冯岚,出生于一个知识分子家庭,在兄弟姐妹七人中排行第四。1970年3月7日,16岁的她和6位男女青年被分配到高桥村插队。冯岚长得圆脸大眼,端庄美丽,受父亲影响,她能歌善舞,还会弹奏各种乐器。冯岚和另外两位姑娘被选为村里的文艺队员。这期间冯岚饰演了《红灯记》中的李奶奶、《沙家浜》中的沙奶奶等角色,一直是团队的骄傲。抽调到谢家大队彩调队后,冯岚更是如鱼得水。

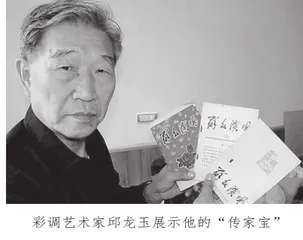

谢家大队彩调队代表临桂登上桂林地区表演舞台,除演员技艺过硬、基础扎实,县文化馆派来驻点的邱龙玉馆长也功不可没。邱龙玉深谙民间文艺创作和表演,熟悉农村风土人情,理解农民的喜怒哀乐,由其改编并导演的《峻岭红梅》《春风》《杨柳新歌》等剧目,村民百看不厌。