点亮精神灯塔的历史之光——延安革命文物

作者: 郭小凡自1935年10月19日中央红军到达陕北吴起镇,至1948年3月23日解放军东渡黄河,中共中央在延安十三载,留下了一段波澜壮阔的光辉历史,这片红色热土上留下的丰厚遗产也包括承载着历史信息的珍贵革命文物。每一件文物都承载着一段历史,每一段历史背后都有动人的故事,通过这些革命文物,人们得以唤起对沧桑历史和斑驳岁月的回忆,尤其是更加了解中共中央在延安的丰功伟绩。笔者特选取多件具有代表性的延安革命文物,通过讲述其背后的动人故事,解读出它们所反映的共产党人的精神品质。

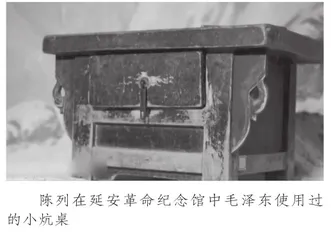

《沁园春·雪》与小炕桌

延安革命纪念馆陈列着一张长54厘米、宽41厘米、高33厘米的木质小炕桌。这样的小炕桌在陕北农村随处可见,陕北人把它放在土炕上用于吃饭、写字,所以称之为炕桌。纪念馆中这张不起眼的小炕桌是国家一级文物,虽然随着岁月的流逝,漆皮已经完全脱落,但无法遮盖它散发的历史光芒。它曾是毛泽东在延安时使用过的一张临时办公桌,就是在这张小炕桌上,当时担任西北革命军事委员会主席的毛泽东绘就了红军东征抗日的伟大蓝图,写下脍炙人口、光照千古、雄壮豪迈、气吞山河的宏伟诗篇——《沁园春·雪》。

1935年10月,中央红军长征到达陕北。为了巩固扩大西北革命根据地,宣传中共的抗日主张,中共中央决定派红一方面军以中国人民红军抗日先锋军的名义进行东征。1936年2月,毛泽东、彭德怀率领东征部队长途跋涉,到达清涧县袁家沟,毛泽东住进老乡白育才家。为了方便主席办公,白家将家中唯一的炕桌搬到毛泽东的房间,小炕桌由此成为毛泽东的临时办公桌。在袁家沟的日子里,毛泽东常常整夜伏在小炕桌上,借着如豆的灯光写作,谋划东征的战略部署。2月6日,黄土高原天降瑞雪,袁家沟周围顿时变成了白茫茫的一片。次日天刚亮,毛泽东便身穿棉大衣,登上黄河岸边的高家塬,极目远眺,高原似蜡象奔驰,山峦似银蛇起舞,一泻千里的滔滔黄河,也失去了它往日的波涛。这壮丽的景象令毛泽东心潮澎湃、诗情激荡,回到白育才家后,立刻在小炕桌上以“北国风光,千里冰封,万里雪飘”的壮美景象为开头,一气呵成写下《沁园春·雪》。这首词以宏大的气魄描绘了祖国的壮丽山河,揽古今于须臾,收四海于一瞬,既体现出伟大政治家在中国革命完成战略大转移后,对抗日民族解放战争新时期的深刻认识,也展示了革命领袖成竹在胸的豪迈气魄。

由于战争的缘故,毛泽东在小炕桌上写下的这首《沁园春·雪》直到近10年后才公开发表。抗战胜利后,蒋介石打着共商建国大业的幌子邀请毛泽东赴重庆谈判。为了人民的利益,毛泽东不顾个人安危,勇闯龙潭虎穴。谈判共历时43天,在这期间,毛泽东频繁会见各界名流,提升了中共的影响力,例如,抵渝后第四天就与第一次国共合作期间共事的老友、早年追随孙中山参加辛亥革命的柳亚子先生会晤。柳亚子用“弥天大勇诚能格,遍地劳民战尚休”赞颂毛泽东赴渝谈判的义举,毛泽东回赠了这首《沁园春·雪》,柳亚子读罢爱不释手,不断与身边好友分享。重庆《新民晚报》副刊“西方夜谈”的主编吴祖光看到这首词后,不禁拍案叫绝,很快就在副刊上刊登了这首词,随后便轰动山城。蒋介石对此深感不安,指派国民党有“文胆”之称的陈布雷纠集数十人写词回击,却无一首能与之相提并论。可以说,毛泽东在黄土高原小炕桌上写下的这首《沁园春·雪》,成为当之无愧的千古绝唱。

这张小炕桌无疑成为毛泽东以豪迈的胸襟、奔放的情感抒发壮志的最好见证。在毛泽东带领红军离开袁家沟后,白育才精心保管这张小炕桌,作为传家宝传给了后代。1970年代,白家后人将它捐献给延安革命纪念馆。透过小炕桌,追忆《沁园春·雪》的写作和传播历程,我们可以更加深切地体会到中国共产党人勇于担当的精神品质。诗词写于红军长征胜利之后,抗日战争爆发之前;发表于抗日战争胜利之后,解放战争爆发之前。这两个时期,正是中国革命的关键时刻。中国共产党人正是以勇于担当的精神品质,站在了历史的潮头,牢牢把握了国家、民族的命运,担当起伟大的历史使命,进而唤醒全国人民树立起革命必胜的信心。

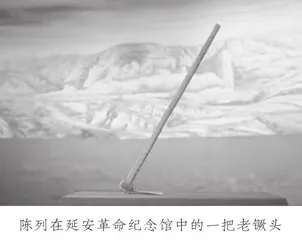

南泥湾老镢头

“花篮的花儿香,听我来唱一唱,来到了南泥湾,南泥湾好地方……”许多人对于延安的最初记忆来自这首家喻户晓的歌曲《南泥湾》。歌曲主要反映了八路军第三五九旅开展大生产运动、开垦南泥湾的火热场景,歌曲整体洋溢着欢快、愉悦的气息。通过延安革命纪念馆陈列的一把三五九旅战士使用过的老镢头,我们对南泥湾的开垦过程有了更加形象的认知:整个过程包含着辛劳和艰苦的一面,但最终收获的是希望与胜利。

1940年冬,抗日战争正在如火如荼进行,延安作为中国共产党的战略总后方,得到全国各界的广泛援助和支持。以蒋介石为首的国民党集团却选择忽视民族矛盾的主要地位,荒唐地认为应当提防八路军队伍发展壮大带来的威胁,实行反共政策,对陕甘宁边区进行封锁,切断边区同外界的经济往来;加上自然灾害和日军进攻等因素的影响,延安陷入严重的经济困难之中。

1941年,八路军第三五九旅旅长王震率领部队开进南泥湾,硬是凭着一把把老镢头,在一次又一次的抬起与落下之间,使得原先杂草丛生的沼泽地变了模样,成为歌里传唱的“陕北好江南”。开垦第二年,“老镢头”的成效便有所体现:朱德于1942年7月留下了五言长篇诗作《游南泥湾》,盛赞自己与徐特立、谢觉哉、吴玉章、续范亭同游南泥湾的见闻,表达了对老镢头开垦下的南泥湾面貌大改的惊讶、喜悦与认可之情。

相关统计数据更能说明这一把把老镢头究竟具备何种惊人的力量与成效:1941年,南泥湾开垦面积约为7.47平方千米,能够实现蔬菜的自给自足;过了短短3年,至1944年底,种植面积已达到174平方千米,共计产粮3.7万石,其中1万石作为公粮上交,此外还畜养生猪近6000头。歌曲《南泥湾》中所唱的“到处是庄稼,遍地是牛羊”的景象尽收眼底,南泥湾成为名副其实的“陕北的好江南”。

延安革命纪念馆收藏的这把老镢头还有着千千万万的“同伴”,它们共同缔造了南泥湾的佳话。这把普普通通的老镢头不仅仅是常见的生产劳动工具,更成为延安精神的缩影和中国共产党人光辉品质的物质载体:落下的是镢头,扬起的是精神。老镢头开垦的不仅是土地,刨出的不仅是粮食,更是共产党人面对经济封锁等重大困难时自力更生、艰苦奋斗的高昂士气和顽强精神。正如老镢头开出的良田如今依然造福百姓一样,传承和坚守自力更生、艰苦奋斗的优秀传统在今天依然有助于中国共产党人去应对一切更大的风险和挑战。

周恩来的纺车

延安革命纪念馆中陈列着一架木制纺车。熟悉这架纺车的游客在仔细端详文物的同时,往往会情不自禁地哼上一首歌曲:“一九四三年十月的天,红个丹丹的太阳照呀么照枣园。敬爱的周总理呀,盘腿坐在纺车前,手摇纺车吱扭扭转,吱扭扭吱扭扭转,咱们总理带头纺线线。哎嗨嗨嗨,周总理纺的线哪又匀又细,白个生生真好看……”伴随着这首《想起周总理纺线线》,人们的思绪回到那段自己动手、丰衣足食,一手持枪、一手生产的非凡岁月,周恩来带头参与生产一线纺线劳动的形象立刻就展现在人们的面前。

抗日战争进入相持阶段后,陕甘宁边区因国民党经济封锁、自然灾害、日军疯狂进攻等原因造成的物质生活困难,不仅表现为上文说到的少食现象,还表现为缺衣现象。尤其是1941年至1942年,国民党在通往边区的大小路口设立关卡,严禁棉花、布匹入境,边区军民在穿衣问题上进入最为困难的时期。毛泽东回忆这段岁月时,颇有感慨地说:“我们曾经弄到几乎没有衣穿……战士没有鞋袜,工作人员在冬天没有被盖。国民党用停发经费和经济封锁来对待我们,企图把我们困死,我们的困难真是大极了。”

于是,在全体军民自己动手、丰衣足食、轰轰烈烈的大生产运动中,纺车也走进千家万户,但当时边区有一半以上的老百姓不会纺织,因此,中共中央不光号召群众纺线,还提倡中共干部利用空闲时间积极带头学纺线,发挥好表率作用,这其中就包括时任中共中央革命军事委员会副主席的周恩来。得知周恩来要学纺线,王震旅长立刻从南泥湾送来了一架纺车。周恩来在工作繁忙之余带头学习纺线,虚心向技术好的同志求教,不断钻研纺线技术,如卷棉条的松紧、润棉条的湿度、装锭的高低,还有摇车抽线的协调、接头等。

周恩来谦虚好学、不耻下问,总是勇于实践、善于钻研,在很短的时间内,便十分娴熟地掌握了纺线技巧。周恩来的右臂曾经受过伤,纺线的时候不可避免地会受到一定的影响,但他并没有因此退缩,而是毫不在意地说,他那只手已经劳动成习惯了,疼痛忍一会儿就过去了。在枣园举行的纺线比赛大会上,周恩来以普通选手的身份参加,比赛完毕,评委按照客观的评比标准,授予他“纺线能手”的称号,周恩来纺出的头等细线还被送到边区农工业生产成绩展览会上展出。

这架纺车留下的往事,令人们感动不已,无论是学习纺线技术还是参加纺线劳动,周恩来从来不以领导人自居,而是始终保持着普通一兵的态度和作风,坚持亲力亲为,与士兵和群众打成一片。这种平易近人的精神品质令人十分感慨,中国共产党内正是有着这样“官兵一致同甘苦”的优良传统,才实现了以“延安作风”打败“西安作风”,取得了解放战争的全面胜利,这种同甘共苦的品质成为一代代中国共产党人薪火相传的精神力量。

中央党校的石刻

位于北京大有庄的中共中央党校(国家行政学院)广场上,矗立着一块厚重的“实事求是”碑,这4个字是延安时期毛泽东为中共中央党校题写的校训。毛泽东给中共中央党校的题字最初分别镌刻在4块二尺(约66厘米,下同)见方的石料上,镶嵌于党校大礼堂的顶部,几经波折,那4块珍贵的石刻目前陈列于延安革命纪念馆中。

1943年,延安中共中央党校新修建的占地1200平方米、可供千人同时入座的大礼堂即将落成。人们忽然意识到,这全新的礼堂虽然雄伟、气派,但是大门上方还缺少一块题词,最早有人想到邀请文史底蕴和书法功力深厚的学者范文澜老先生担此重任。范老接受邀请后,思忖了许久,始终没有满意的思路,于是他提议党校的同志去邀请毛泽东题词。

毛泽东对此表示非常乐意。他面对4张二尺见方的麻纸认真思索着,忽然才思泉涌,即刻挥毫泼墨,写下了“实事求是”这4个遒劲有力的大字。

“实事求是”这个词,最早出处是东汉史学家班固所写的《汉书》,用于赞叹一种虚心、严谨的治学态度。后来,宋代的朱熹、明代的王阳明都以它为基础阐发了自己的学习观,“实事求是”自然也成为一种广为中国学者所坚守的学风。毛泽东之所以选择这个词作为中共中央党校的校训,是因为他自青年时期就受到实事求是学风的深刻影响。1914年至1918年,毛泽东在湖南第一师范学校求学,学校规程中便有“实事求是”的要求;1916年至1919年,他寄住于长沙岳麓书院的“半学斋”,和同伴们一起探讨关乎中国前途命运的理论和实践问题,该校“实事求是”的校训匾额就悬挂在岳麓书院的讲堂之中。青年毛泽东深受以上两件事的影响,在后来创办《湘江评论》,撰写《湖南农民运动考察报告》,组织召开古田会议等重要时间节点都强调了实事求是的要义。特别是延安时期,毛泽东在撰写《实践论》《矛盾论》《改造我们的学习》等文章时,都突出阐发和运用了实事求是的深刻内涵,说明它是一种从客观事物中研究出联系和规律的精神。

党校的同志对这4个字爱不释手,立刻找来技术娴熟的石匠,依照毛泽东的手书雕刻在石料上。后来,这4块石料又被镶嵌到党校礼堂的正门上方,整座礼堂更加引人注目。党校师生非常珍爱这4块石刻,在1947年3月胡宗南军队进占延安前,特地取下并深埋于地下,避免了它们随着礼堂一起被毁坏。1949年后,延安师范学校在中共中央党校旧址上建起,该校师生在劳动时挖出这4块石刻,遒劲有力的“实事求是”得以重见天日。