石窟寺文物的数字化保护与利用

作者: 李博

我国历史悠久,有着丰富的文物资源,如何妥善保护文物、最大化发挥文物的价值,成为当前广大文物工作者密切关注的话题。利用科学信息手段,将数字化技术运用到文物保护工作中,能够打破传统文物保护模式限制,提高文物保护效果,具有极高的利用价值。针对当前石窟寺文物数字化保护与利用工作中存在的问题,相关人员应具体问题具体分析,认清文物数字化保护对我国文化传承的意义,切实提高文物数字化的质量与水平。

文物是文化的物质承载体,也是一种不可再生的文化资源,集艺术性、科学性、历史性为一体。文物保护问题一直是困扰人们的难点问题,尽管人们已经采取了全方位的保护措施,但石窟风化问题仍然十分严重,运用现代技术,可以对石窟寺中的高浮雕、圆雕等进行扫描,生成图像模型,同时精度较高。文章以近景摄影测量技术的应用为例,展开系统叙述。

文物数字化保护的概念

所谓文物数字化,即将文物本体形态、色彩、纹理等信息转化为数字数据,实现高效存储与管理,具有很强的智能化、灵活化特点。文物数字化具体可以分为以下两个层次:一是文物本体的数字化,需要用专业设备进行拍摄、扫描,从而获取高清图像或立体模型;二是文物背后故事的数字化,深挖文物所处历史社会背景、人文活动等信息,将其转化为文字、视频、图片的形式,展现文物独特魅力。

文物数字化保护的优势与意义

文物见证了历史的发展,也见证了沧海变桑田,具有深厚历史底蕴,通过文物保护,可以有效延长文物的寿命,从文物外观修复、文物文化价值利用等方面入手,满足人们的科研、教育、审美等需要。然而,在实际文物保护工作中,面临诸多困难,一方面是自然灾害、风化等对文物的影响,另一方面是人为修复与管理不当造成的文物保存与活态传承问题。

通过文物数字化技术,可以最大程度保护文物本体,实现高效率低成本的信息存储,使文物能够永久保存下来,具有现代化特点。同时,在数字化技术的支持下,可以为文物建立个体档案,系统记录文物发掘时间、文物本体信息等,实现线上分享,使更多人了解文物,感受历史。此外,数字化技术能够将破损文物进行拟态重建,重现文物本来的形态。例如,石窟壁画因风化作用,出现字迹不清、色彩斑驳现象,通过数字化技术,可以生成三维模型,并提高亮度,展现文物的细节,更好地观察文物。

数字化技术可以使信息档案存储更加便捷,便于文物展示、文物研究等活动的进行;数字化可以降低文物的损伤风险,减少碰触,便于人们进行文物本体管理;数字化技术可以降低文物修复工作的困难度,其图像资料能够为文物修复人员提供参考,并在防灾策略制定等方面发挥重要作用;在文物数字化的基础上,衍生出一系列文化、教育场馆,例如,通过动态模拟、情景在线等方式为参观者营造出一种沉浸式的体验环境,有着很高的教育意义。在数字博物馆中,还可以将文物数字化与角色表演相衔接,拓宽文物利用渠道,提高文物经济效益与社会效益,展现我国优秀传统文化。

数字化在石窟寺文物保护中的作用

将数字化技术运用到石窟寺等不可移动文物保护工作中,可以全方位采集文物形态、环境等信息数据,形成统一的数据网络,便于展示与传播,弘扬文化。我国是世界上石窟寺数量最多的国家,与敦煌文化息息相关,同时石窟寺受破坏程度较高,需要进行抢救性数字化记录。下文以近景摄影测量技术作用为例,展开系统阐述。

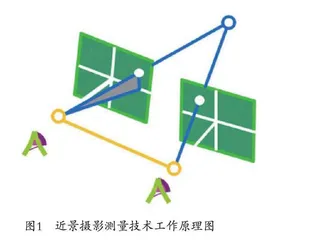

近景摄影测量技术的工作原理为依托近景摄影设备拍摄文物各角度照片,并通过特定软件根据照片情况提取物体特征点,在信息化运算中,得出点的空间坐标与三维点云,与影像纹理相结合,得出科学化、精确化的三维模型图(如图1)。

为了进行精准的文物场景测量,过去常采用激光扫描的方式,在三维点云与三维模型的基础上得出正射影像图,在不断完善下,得出石窟寺的方位、空间布置情况。然而,受到多种因素的影响,此类测量模型仅能进行表面化、浅层化的测量,忽略了文物色彩与质感的呈现,导致文物研究人员观察受限。而采用近景摄影测量技术,则可以根据所拍照片得出文物的三维图像与模型,利用合成的方式,赋予模型纹理材质,避免了三维激光扫描方式下的贴图显示差等问题,绘制方法更加科学、便利。文物数字化成果的存储。所谓文物数字化成果的存储,即建立文物档案,按照文物的大小、面积、色彩、保存质量等进行信息分类填写,降低保存风险。通过近景摄影测量技术,可以加快档案建立速度,获取文物各方面信息,形成数据网络,又兼备高精度,实现高效化、高质量文物信息存储。文物数字化成果的展示。随着时代的发展与科学信息技术的进步,人们对文化遗产的继承与发展提出了新方法,且具备较高现实性。例如,部分文物工作人员通过抖音、小红书等新媒体平台向公众介绍文物的故事。站在文物研究者的角度,需要充分利用文物资源的价值,认清文物保护与利用之间的关系,使用近景摄影测量技术,能够将所得出的文物三维模型呈现在数字屏幕上,文物介绍者可以通过动画漫游的形式为人们讲解文物信息,通过3D游戏的方式帮助人们了解文物,增强体验感。

石窟寺文物数字化保护经典案例

云冈石窟第12窟是典型的音乐窟,也是保留北魏音乐资料最为丰富的一座石窟,该窟中的壁画、雕塑作品人物形象鲜明,有着多种乐器形式,色彩明快,饱和度较高(如图2)。因云冈石窟第12窟文物结构相对复杂,因此在该窟中开展数字化项目,需要格外注意。具体方法如下:做好前期勘测。使用信息化技术中的GPS,将设备信号与石窟外显示设备相连,利用GPS中的扩大化功能,系统了解窟内情况,制定针对性考察方案,避免产生后续问题。在此过程中,应选择像素较高的摄影设备,观察石窟细节;使用全站仪获得石窟文物坐标信息,在此基础上得出三维点云,并采用特征点打点的方式确保数据的精确性,构建三维模型,便于相关人员近距离观察;通过近景摄影测量技术,得出各文物本体影像,构建文物单体三维模型,并严格规范拍摄距离与拍摄像素。接下来将所测得的影像信息进行上传,提高计算效率,进而达到文物信息保护与利用的目的。除此之外,还应重点关注GPS技术使用情况。例如,部分设备并无GPS航拍的功能,此时前期所保留的GPS图像能够发挥重要作用,实现数字文物模型的重建。

第7窟是响堂山石窟保存程度最完整的石窟,与云冈石窟第12窟最为明显的不同之处为该窟为外景,石窟中含有大量仿木结构的石刻建筑元素。由于该石窟中各佛、菩萨等形象为石壁直接雕刻,因此避免了文物丢失。针对响堂山石窟第7窟的特点,在使用数字化技术时,需要运用高空无人机进行图像拍摄、信息收集,外景光线效果更好,且受局限性小,通过高空无人机一方面自带定位,另一方面无须使用GPS的扩大化功能,更加方便。在信息采集结束后,只需要将所拍摄图像导入测量软件,通过信息化计算获得一个带有GPS信息的文件。

当前数字化技术在文物保护传承中的局限性及对未来的展望

在石窟寺文物数字化保护与利用过程中,存在诸多问题,具体体现在以下几个方面。数字信息难以完全呈现出文物的真实感与空间感。尽管当前数字技术已经能够将文物空间、色彩、纹理进行高效呈现与图像还原,但在实际使用上,很难使观众感受到文物的历史厚重感与质感。例如,在对石窟寺中的菩萨、佛像进行图像放大时,无法呈现出石窟雕像的色彩变化,以及斑驳的文物状态。同时,数字化技术无法展现出石窟中扑面而来的文物气势,结构效果不够明显,缺乏文物深度,层次感不足;文物数字化技术标准不规范。由于我国石窟数量较多,不同石窟情况所申请到的管理资金也各不相同,资金不足导致设备质量参差不齐,所拍摄文物图片清晰度不足、信息获取不及时不充分,导致数字化效果较差。部分文物保护相关行业人员认为,文物的数字化工作是一个复杂的过程,存在畏难心理,工作态度散漫,对数字化技术应用关注度不足,难以发挥文物价值。具体体现在未能及时更新文物信息、检查维护文物本体情况、错误的人为操作等。还有部分设备老旧,功能性差,出现图像信息与设备不兼容的现象,导致数字化技术运用受限;最后数字化人才短缺。文物数字化涉及知识面较广,有着一定的专业性,该项目需要掌握如maya、3Dmax等视频、设计软件,涉及文物信息处理、图像渲染等知识,需要有着丰富的文物知识储备、高超的数字技术能力与灵活的头脑。然而,受到文物保护专业的冷门性,报考学生数量少,导致实际文物从业人员多为历史研究者、艺术学人士,技术水平有限。数字化质量的高低关系到我国文化的传承与发展,导致创新不足,需要文物工作者加以重视。

在未来,科技的创新与数字化技术的发展,能够为文物保护事业发展注入新鲜血液,提高科技力量,体现文化底蕴。具体可以从以下几个方面努力:加强文物数字化技术研发。组建一支数字化技术研发队伍,研究三维文物数据技术、虚实融合技术等,切实提高数据信息质量,挖掘数字化技术中的深层价值,提高科技化程度。同时,还应在现有数字化技术基础上,建立文物数字资源库、搭建文物研究与交流线上平台,从数据采集、数据分析、图像与模型应用等方面入手,兼顾研究的规范性与灵活性;深化文物数字化的内容与形式。文物数字化并不是单一地将文物进行虚拟化复制与呈现,而是更好地展现出文物背后的故事,具有极高的文化价值。在今后的文物保护与利用中,应系统梳理文物历史、文物所表现出的当时的社会经济发展状况及自身的文化艺术、审美价值,在数字化技术的支持下,拓宽传播与展示渠道。例如,文物保护人员可以根据石窟寺石窟保护情况,设计一款修复小游戏,观众在游戏的过程中可以随时“掉落”文物信息,在潜移默化中加深观众文物知识记忆。又如,推出数字文化产品,制作石窟相关小程序,观众通过观看小程序中的动画作品,可以系统了解到石窟的形态特点与精神魅力,引发观众共鸣;做好人才培训。高校应与文物保护部门携手,开设文物数字化保护相关专业,由文物保护专业技术人员担任教学顾问,向学生全方位讲解数字化技术对文物保护工作的影响,以及如何达到文物的高效保护与利用。同时,结合国家人才扶持政策与行业规范,开设实训课程,为学生提供实训机会,使学生在实训中运用所学知识,促进理论知识向实践应用的转变。为学生播放优秀的数字化文物保护案例,加强针对性教学,提高学生专业能力,取长补短;做好石窟寺数字化信息库建设。进一步提高信息采集与使用的精确性。通过三维地理信息系统软件,将各类信息功能集合起来,便于日常管理。

综上所述,为了进一步提高石窟寺文物保护与利用效果,应合理利用数字化技术,发挥技术优势,探寻未来石窟寺文物保护传承的前进路线,实现石窟资料的统一管理与利用。针对当前石窟寺文物数字化现状,文物保护相关人员应及时转变传统工作方式,明确数字化保护的优势与意义,采用近景摄影测量等技术,加大科研力度,丰富技术内容与形式,培养高素质人才,更好地传承文化、发展文化,实现对文物的常态化保护,提升我国文化影响力。

(作者单位:新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所)