BIM技术为秦始皇陵外城垣遗址保驾护航

作者: 张鹏飞

以秦始皇陵外城垣及城门遗址为对象,在遗址概况、现存问题梳理及考古发掘的基础上,提出遗址数字模型的构建,并基于该模型的建立,有效优化展示效果和施工工艺,为秦始皇陵的保护与利用提供思路与方法。

秦始皇陵概况

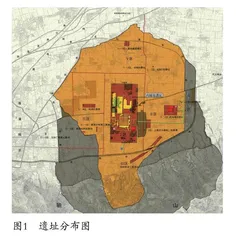

秦始皇陵位于陕西省西安市临潼区秦陵街道辖区,是我国历史上第一位皇帝嬴政的陵园,它不仅是我国古代帝王陵墓“独立陵园制”确立的标志,更是中国古代帝王陵墓中规模最为宏大、埋藏最为丰富的大型陵园之一,蕴含着极高的历史文物价值。1961年,秦始皇陵被列为第一批全国重点文物保护单位;1987年,被联合国教科文组织纳入“世界遗产名录”;2007年,秦始皇帝陵博物院荣获首批国家5A级旅游景区的称号。

秦始皇陵位于西安市临潼区以东5公里处的骊山北麓,兵马俑以西1.5公里处。明代正德八年(1513年)礼部郎中都穆,对秦始皇陵园勘测调查;1962年,陕西省文物管理委员会对陵园开展全面考古勘察,绘制出第一张陵园平面布局图;1974年,秦始皇陵园东部发现秦俑一号坑俑。2010年10月,秦始皇帝陵遗址公园正式开园。2018年—2019年,实施完成了秦始皇陵内城垣保护展示工程。

本工程主要对秦始皇陵外城垣及城门遗址进行保护与展示。城垣遗址长度共计6.3公里,其中东西长约2187米,南北宽约970米,北内外城间南北向墙垣总长816米。其中外城垣遗址、北内外城间南北向隔墙、第一二道建筑基址采取本体保护措施;外城西门、四角遗址修建休息广场;五角水道、大口井遗址设立展示厅。通过采取培土覆盖、放坡加固等措施,对外城垣及城门遗址本体进行保护。通过采取边界标识、地表模拟展示等措施,对外城垣及城门遗址本体进行展示。

外城垣遗址总宽7.2米,两侧用土色砂压砖勾勒边界,按自然地形随坡就势标识。遗址本体上覆盖300毫米厚灰土隔离层及耐根穿无纺布,中间素土回填,顶部覆盖0.5米~0.75米高种植土后绿化种植。在本体保护上,通过采取培土覆盖、放坡加固等措施,对外城垣及城门遗址本体进行保护。在标识展示上通过采取边界标识、地表模拟展示等措施,对外城垣及城门遗址本体进行展示。

保护与修复技术

在遗址保护修缮工作开始前,需对遗址地表进行仔细的调查和勘测,精确定位遗址的地理位置、整体规模和可能存在的其他建筑物分布情况。该阶段考古队员利用激光扫描和遥感技术等现代科技手段对遗址全方位扫描和勘测,不仅提高了勘测效率,还大幅提升了数据的准确性和可靠性。获得初步的勘测结果后,考古队员需对所获得的数据进行分析处理,筛选出具有代表性和存在潜在价值的区域,进而对遗址发掘保护。若在发掘过程中发现文物、遗迹等,考古团队需对其进行精细清理和保护,以防止文物进一步损坏,也需要对文物采取涂覆保护层、控制环境湿度和温度等措施以防止文物进一步腐蚀或氧化。同时对遗址周边环境的保护也同样重要,发掘过程中,需对遗址周围设立保护屏障,以控制游客流量,检测环境变化,防止后续因自然因素和人为因素对遗址造成的损害。通过对东北角、西北角、西南角3处角点以及其他9处重要节点的全面勘探工作,团队能够确保施工放线与遗址边界的一致性。

随着科学技术的发展,在遗址保护和修复工程中,数字化技术应用已成为一种不可或缺的方式。秦始皇陵外城垣地势复杂,不同位置高差显著、植被繁茂、现场环境多变,传统勘测设计方法不能精确确定遗址的真实地貌,使得后续工作难以展开。采用遗址数字建模方法可以有效解决该类问题。在构件遗址数字模型中,首先需对遗址的基础信息和真实数据进行全面采集,所采集的信息包括遗址的具体位置、外观形状、整体尺寸等基本信息,也包括地质构造、材料特性和遗址历史变迁等深层次数据。基于收集的数据构建出高精度遗址数字模型,通过与大地坐标的精准对接,成功构建起秦始皇陵园外城垣保护区域的信息系统数据库与基础模型。

经过一系列技术手段,本项目成功构建了一个全面、准确、精细的秦始皇陵外城垣遗址数字模型。不仅为后续的修复和保护工作提供了重要支持,也为遗址的研究和展示提供了新的途径和方式。

在大遗址保护工程中,施工工艺的优化同样重要,本工程采用了多种措施对地上和地下遗址进行治理和保护。

对于地上遗址,采用了地表清理、素土回填、灰土夯筑、裂缝修补等措施,对病害进行治理。对于地下遗址,则严格根据考古发掘成果,采用不同展示方式展现不同类型遗迹及城垣格局性信息。在对遗址保护的基础上,对传统施工工艺进行优化,选择了符合古代建筑特点和环境要求的材料,如仿古青砖、花岗岩等,以尽可能还原建筑的历史原貌并保证建筑的耐久性。通过施工工艺的优化和精心施工,秦始皇陵外城垣的保护效果得以显著提升,为后续的遗址保护和展示工作奠定了坚实的基础。

BIM技术在大遗址保护中的应用

在施工过程中,由于秦始皇帝陵地势高差较大,最大高差91米,加上植被茂盛影响勘察设计,与现场实际情况出入较大,遗址公园内现有管线、路网与后续道路设计等复杂情况,在遗址公园建设方面开展信息化(BIM)技术探索工作。通过基础信息与遗址真实数据采集,大地坐标对接,构建秦始皇帝陵园外城垣保护区域信息系统数据库与基础模型。

地形信息模型是BIM技术在遗址保护中的基础应用之一。针对秦始皇帝陵地势高差大(最大高差达91米)的特点,通过提取设计高程信息,利用专业软件完成三角网的重构,从而构建出遗址地形模型。

遗址标识信息模型也是BIM技术在遗址保护中的重要应用。在秦始皇帝陵的保护过程中,为了准确标识和记录遗址的详细信息,需要构建遗址标识信息模型。该模型以断面设计方案为基础,参考变更方案,通过放样与堆积的方式完成构建。该模型能够精确展示遗址的位置、形态、结构等关键信息,为遗址的保护提供有力支持。

信息化模型是BIM技术在遗址保护中的综合应用。结合地形信息模型和遗址标识信息模型,通过高程数据的指导,实现两者的依附,从而完成整体信息化模型的搭建。该模型能够全面、准确地反映遗址的地形、结构、设施等信息,为遗址的保护、规划、设计、施工等提供全方位的支持。同时,信息化模型还具有动态调整和数据分析的功能,可以根据实际情况进行实时更新和优化,提高遗址保护的效率和质量。

基于BIM技术的遗址保护与修复

依托BIM技术对秦始皇陵的外城垣进行保护,采用BIM、三维激光扫描、虚拟仿真模拟、GIS等数字化方法,把外城垣遗址的点云数据输入BIM 模型软件,接着创建三维模型,再按照遗产保护的相关要求,把外城垣的建造时间、周边环境、结构特点情况、测绘图纸、受损状况、修复记录等信息输入模型内。最后,与相关管理部门合作,共同搭建信息共享云平台,以实现完整、高效、系统的信息管理与存储。

在对外城垣修复时所需采集的信息主要包括外城垣的几何属性信息与历史信息。几何属性信息包括外城垣的尺寸、形状、材质、结构构造等,其信息采集的关键手段涵盖GIS 技术、数字测绘、三维激光扫描及无人机倾斜摄影技术等。为完善其模型信息,首先运用三维扫描技术来确定外城垣的空间坐标,接着利用无人机倾斜摄影技术进行多视角信息采集。最后,对无人机采集的大量点云数据实施去噪、配准平滑等预处理工作,进一步提取点云特征线来构建Revit建筑模型。

在此次外城垣修复工作中,BIM模型主要通过Revit软件构建,模型需与图纸相对应以实现遗址信息的存储与传递。先对大量点云数据进行去噪、平滑及配准处理,而后从中提取特征线,并结合原有BIM数据库中的模型,建立精确的三维数据模型。在构建Revit模型时,需参照外城垣的建造规律,从实际测绘资料里获取外城垣建模需要的参数信息。设计人员根据规律探究关键参数和次要参数的关联,并把它们存入数据库中。在实现数字化建模的进程中,采用了三维激光扫描技术及近景摄影测量技术,进而绘制出对应的建筑平面图纸。

在设计阶段开展数字修复工作:外城垣因年代久远,风化、侵蚀等现象普遍,而且墙体并非精准对齐,局部偏移或残缺等问题严重,故而需予以修复。在BIM软件中导入模型,进行电子测量以获取精确的偏差度,并绘制结构平面图。此外,利用BIM软件开展修复模拟工作。利用BIM软件及三维扫描技术对外城垣实施全方位的隐患排查,对老化的结构进行精确定位。

施工阶段数字修复:在施工阶段,设计人员采用BIM技术,结合建模软件,对外城垣的现场实际情况进行数字化模拟。通过这一过程,获得了模型简图,并进行了结构和稳定性的详细分析。基于分析结果,确定了最佳修复方案,最大程度保护原有结构,并降低施工过程中的潜在风险。

保护阶段的数字化维护:运用数字化仪器,提升了测量效率和数据精度。数字化保存不仅能够达成高保真效果,其调取与查阅颇为便捷,且能够随时调出此类数字信息用以开展修复研究,最大程度地施展数据库的效用,提升数据的利用价值。

图像处理技术的运用:外城垣信息完成数字化保存后,可借助图像处理技术,周期性地针对前后图像的色彩、形态及纹理等特征实施对比分析,及时察觉外城垣中出现风化、侵蚀或损坏的部位及程度等详尽信息,进而对其实施虚拟修复与复原操作,以实现数字化监管目标。

对于外城垣的保护,不仅要保护的是城墙自身,更是城墙蕴含的历史与文化。唯有在保护外城垣的同时,切实做到对文化遗产信息的充分保护与挖掘,并予以转化和再表达,方能实现秦始皇陵外城垣完整的保护与修复。

秦始皇陵外城垣的数字化修复与保护项目,通过BIM、GIS等先进技术,成功建立了外城垣的三维数字模型,整合了关键历史与修复信息。信息共享云平台提高了数据管理和查询效率,仿真模拟技术为公众提供了直观的文化体验。项目通过数字化保存和定期监测,及时发现并处理外城垣的问题,确保了其长期稳定保存。该项目不仅展现了现代科技在文化遗产保护中的巨大作用,也为未来类似工作提供了宝贵经验。

(作者单位:陕西省文物保护工程有限公司)