《四川省世界遗产保护条例》修订背景

作者: 刘海彬 邹敏 马俊

2015年版《四川省世界遗产保护条例》存在结构不合理、条款存在盲点、操作性不强,与现行管理体制、国家部署、国际履约等不相适宜的情况,已难以适应新时期世界遗产保护、管理、传承的需要。文章从四川省世界遗产实际保护管理工作、现行管理体制、国家部署、国际履约等方面对《四川省世界遗产保护条例》修订的背景进行探讨,确定修订是必要可行的,其修订对进一步规范世界遗产的保护管理、解决历史遗留问题和现实矛盾冲突、凸显四川省立法特色、推进生态文明建设等方面具有重要意义。

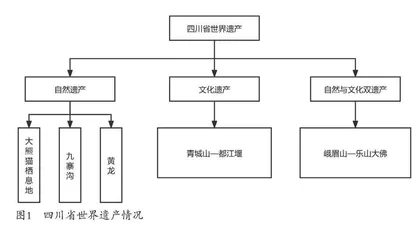

世界遗产是全人类公认的具有突出意义和普遍价值的文物古迹及自然景观,是发展旅游、拓展市场、带动经济可持续发展的重要资源,包含世界自然遗产、世界文化遗产、世界自然与文化双遗产三种类型。习近平总书记指出:世界遗产是人类文明发展和自然演进的重要成果,也是促进不同文明交流互鉴的重要载体。保护好、传承好、利用好这些宝贵财富,是人类文明赓续和世界可持续发展的必然要求。四川省共有5个世界遗产,其中自然遗产3个、自然和文化双遗产1个、文化遗产1个,分布在5个市(州)、14个县(市、区),约占四川国土面积的3.6%。世界遗产范围内分布有独特的人文及自然景观,包括大量的森林、草原、湿地、文物、建筑等资源,使大熊猫等珍稀野生动物及乐山大佛等文化遗产和自然景观得到了良好的保护。

2002年,四川在全国率先制定了《四川省世界遗产保护条例》(下文称《条例》),为我国唯一针对全省世界遗产保护的全局性法规。2015年,为更好地保护世界遗产,解决《条例》实施过程中的一些问题,《条例》进行了首次修订。但随着改革的深化和社会发展,《条例》已经不能适应新形势下世界遗产保护管理的需要。2024年5月29日四川省第十四届人民代表大会常务委员会第十二次会议对其进行了修订,并于2024年9月1日起正式实施。

修订必要性

贯彻落实国家重要部署的需要。四川省的世界遗产范围涉及49个自然保护地。2019年,《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见的通知》提出构建分类科学、布局合理、保护有力、管理有效的自然保护地体系,对自然保护地保护管理提出新的要求。

2022年,《关于进一步加强生物多样性保护的意见》强调推进湿地保护、自然保护地、森林等领域法律法规的制定修订工作。《中共四川省委改革办关于印发<中央改革办督察反馈意见整改落实工作安排>的通知》指出:针对我省世界遗产管理中保护与发展不协调的问题,推进《四川省世界遗产保护条例》修订调研论证,解决世界遗产条例与组成单元的相关自然保护地管理法规和所在地方经济社会发展相冲突的情况,及时修订不适应我省世界遗产保护管理现状的条款并重新颁布实施。同时,国家林业和草原局现阶段也正在开展《世界自然遗产、自然与文化双遗产管理办法》修订工作,《世界自然遗产、自然与文化双遗产管理办法》(征求意见稿)中明确提出世界遗产所在地人民政府应当制定世界遗产保护法律规范。

上述政策对世界遗产的保护提出了新的要求,因此,需要从管理机构、管理体制、保护规划、建设利用等方面对《条例》加以修订完善,以适应新时代世界遗产保护管理、生态文明建设的需要。

协调国际履约的需要。《保护世界文化和自然遗产公约》(以下简称《公约》)和《实施<世界遗产公约>操作指南》(以下简称《操作指南》)详细地规定了世界遗产的申报、管理的形式、标准和程序。《条例》不仅要注重我省世界遗产的保护和管理,也应满足协调国际履约的需要,不能与《公约》及《操作指南》产生冲突。如《条例》将世界遗产保护范围分为核心保护区、保护区、缓冲区,与《操作指南》中“缓冲区并非所申报的遗产的正式组成部分”相矛盾,且在世界遗产保护管理实际工作中操作不便,给缓冲区范围内的社区发展带来不利影响,也不利于引导缓冲区社区群众参与和支持世界遗产保护。

适应新形势发展的需要。《条例》实施已有20余年,立法的相关理念、世界遗产保护的认知水平、理论高度和具体面对的世界遗产保护问题都已经发生了巨大的变化。《条例》已不适应新形势发展的要求,主要体现为:法律责任比较粗放,对破坏世界遗产违法行为的处罚不够详细;保护管理机构职能职责有待进一步明确;世界遗产内负面清单以及建设项目分类分级审批规则不完善;世界遗产保护规划编制、年限、审批等要求不明确;缓冲区的保护管理要求未明确;《条例》部分内容结构不合理且条款间存在矛盾;《条例》相关条款与实际管理工作相矛盾。因此,需要对《条例》进行修订,使相关条款和结构更合理、更具操作性。

妥善处理保护和利用关系的需要。世界遗产内存在以下几个方面的历史遗留问题和现实矛盾冲突:世界遗产范围内分布有建制乡镇、城镇建城区、永久基本农田等大量人类活动频繁区域;存在国家和省重大、扶贫、民生工程等项目难以及时落地等现实需求;不具有代表性、典型性以及缺乏普遍价值的区域范围过大,如:宝兴县95%以上的县域面积位于大熊猫栖息地世界自然遗产范围内,造成地方区域经济发展与世界遗产地保护管理的矛盾日益突出。

修订可行性

《条例》修订符合我国立法相关规定。《中华人民共和国立法法》及《四川省人民代表大会及其常务委员会立法条例》规定:各省人民代表大会及其常务委员会在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,可根据具体情况和实际需要,在适应经济社会发展、全面深化改革、体现地方特色的前提下,制定地方性法规。《条例》的修订是深化改革的具体举措,充分体现地方立法特色,符合我国立法相关规定。

《条例》修订有可借鉴的成熟经验。全国范围内除四川省外,已有19省(市、自治区)针对每个世界遗产的特点和实际出台了专项保护条例,涵盖世界遗产全部三种类型,共计出台条例40个。这些保护条例的出台和修订在章节结构、具体条款、保护管理理念等方面为《条例》修订提供可参考借鉴的经验。

《条例》修订的条件基本成熟。随着经济社会的发展,世界遗产保护与地方经济社会发展的矛盾日渐突出,《条例》已无法适应世界遗产保护管理工作,世界遗产所在地政府及社区群众强烈希望对《条例》进行修订。世界遗产主管部门在长期的工作实践中积累了大量的经验,全面掌握和了解了世界遗产日常管理中的难点和问题,大部分问题也在日常保护管理工作中找到了妥善的解决办法,即使对尚未明确统一的问题,地方主管部门也提出了很好的建议,同时世界遗产方面相关专家也做了大量理论研究,可以保障《条例》修订的顺利完成。

效益分析

《条例》的修订从立法层面进一步加强和规范了四川省世界遗产的保护管理工作,明确了各级人民政府和有关管理部门的职责,建立了一系列具有针对性的制度和措施,依法规范了社会各利益主体的权利义务和法律责任,对加强世界遗产的保护、传承、利用,推进我省生态文明建设、建设美丽四川具有重大意义。

有利于进一步细化条例的相关规定。《条例》的修订顺应国家生态文明建设的新要求,结合四川省实际情况,通过对具体条文的立、改、废,填补或者细化了过去《条例》的立法空白,进一步明确了世界遗产地内禁止事项、审批事项及审批权限等,提升了我省世界遗产保护立法的针对性和实效性。

有利于规范世界遗产的保护管理。进一步明确规划编制的主体、范围、年限、审批等要求,确定各级政府、相关部门、管理机构的职责,强化地方政府属地责任,能有效调动各部门的积极性,形成应对诸多复杂问题的合力,确保世界遗产保护工作的连续性和统一性,使世界遗产保护监管更加有力,有效解决世界自然遗产建而不管的问题。进一步明确负面清单、审批事项、审批层级、法律责任等相关事宜,在协调解决保护管理与地方经济发展矛盾的同时,促使相关人员依法依规从事相关活动,进一步加强和规范世界遗产保护管理和合理利用。

有利于解决世界遗产内矛盾冲突。《条例》的修订是贯彻落实习近平总书记生态文明思想和党中央决策部署的生动实践,针对世界遗产内的热点、难点、痛点问题,抓住问题根源,有针对性地制定、修改相应条款,在法律框架内进一步解决世界遗产保护和发展问题,在保护的基础上协调和解决世界遗产中的现实矛盾冲突,加大对世界遗产所在地区经济社会文化发展的支持力度,转变世界遗产所在地经济发展方式,在世界遗产核心资源得到充分保护的同时,充分展示和分享世界遗产的价值。

有利于凸显我省立法特色和制度创新。《条例》作为我国唯一针对全省范围内世界遗产保护的全局性法规,其修订是对世界遗产立法工作的积极探索,其立法理念、制度设计和工作经验对其他省(直辖市、自治区)世界遗产相关立法具有重要借鉴意义。《条例》的修订有利于进一步完善世界遗产方面法律制度,为我省世界遗产的科学保护与合理利用提供法律保障,也更能突出我省世界遗产立法的创新和特色。

综上所述,《条例》的修订能够取得较好的社会、经济、生态效益,对进一步规范和加强我省世界遗产资源的保护管理,实现保护与发展协调推进,加快建设美丽四川及生态文明建设具有十分重要的意义。

(作者单位:1.四川省林业和草原调查规划院;2.成都高新区人民检察院;3.四川省林业勘察设计研究院有限公司)