博洛尼亚

2024年6月19日,星期三

意大利拉文纳/博洛尼亚

走海路的好处,醒来已落在一个不易抵达的陌生港口。今晨泊靠意大利拉文纳港(Ravenna),近亚得里亚海,码头堆满各色集装箱,多是地中海、马士基、中远海运、长荣等国际货运大公司的,此行最熟悉的景象之一。港口货轮连接全球物流贸易,它们是全球化的仆人,也是地域冲突的囚徒。彭博(Bloomberg)数据终端上有个服务,可实时跟踪全球任何一条货轮的信息,实时位置、吨位、货物及航程详情。临近大港口,屏幕上就爬满了小蝌蚪,那是等候进港装卸的货船。拉文纳出身显赫,它曾是西罗马帝国晚期和东哥特王国首都,也是东罗马帝国的意大利首府,以古罗马帝国建筑遗迹出名,人称意大利“拜占庭”。小城区区10万人口,却占了8个世界文化遗产。这就是意大利的家底。

我们决定不去150公里外的威尼斯,自驾去更近的博洛尼亚(艾米利亚-罗马涅大区首府),只因为从没去过。博洛尼亚城可追溯至公元前4世纪,有最地道的中世纪遗迹。我住在伦敦近20年,去意大利稍多,特别是威尼斯,一个唯美但奄奄一息的水城。英文有个词decadent,通常被直译为“颓废”,似乎未得其寓意。其实颓废也得有品,有格调,于人于物于自然皆如此,而decadent暗指美极而朽,需要丽质与极致情趣。威尼斯与海相连,如贵妇人美而衰,称其decadent再贴切不过。某年去威尼斯,潮水漫过腥咸的运河,贡多拉舵手哼着歌剧穿行,众人在圣马可广场赤脚蹚水,听维瓦尔蒂的《四季》,掩不住的却是末日之感。漂浮的威尼斯,仍支撑着不可逆的沉降,原住民现不及千人,全城更像电影布景,每天上场的是全球的群众演员。旅行时,我们奔古迹与美物而去,潜意识里还是膜拜时间,膜拜适者生存。无论雅典神殿、开罗金字塔、墨西哥奇琴伊察,还是西安兵马俑,墓葬或祭祀神庙,只要留下了,就成了文明。

旅行,更是存在主义的游戏,与你心境有关。旅途中的愉悦或郁闷,源自每天碎片的体验,一次问路的冷遇,一家餐厅的猫腻,一个厕所的高价“门票”,都可能使你潜意识里抹掉那个地方,从不回返。旅行中的人,水土不服,最是外强中干,紧张、脆弱且多疑。每次进出码头机场车站酒店,都被问你是谁。护照,不过是身份的纸牌屋。

我们喜欢走小道,麦田已呈浅黄,路边有鸡跳出,电线上站麻雀,像一个个墨点。不远处有狗横卧,我们放慢车速,它不情愿地让了道。地平线上,一长条暗黄的色块,应该就是博洛尼亚城了。我们往老城开,建筑外墙由黄换成赤陶的红或者暗橙,中世纪在靠近,灰石板路越来越窄,有误入死胡同的恐惧。城中心兜了一圈,每个车位都有主,该死的蓝线突然成为世界上最奢侈的东西。人是本能的功利动物。小广场上,我拦住正将咖啡机装车的中年男子。他不说英语,索性趴在车窗帮我查手机地图,指指八八广场说那儿有付费停车场。10天前,3.6亿欧洲人参与了欧洲议会选举,不出所料欧洲的政治天平继续向右倾斜,民粹政党在法、德、意等国支持率都明显上升。正在位的梅洛尼就是得益者。这位意大利历史上首位女总理曾表示崇拜墨索里尼,贝卢斯科尼是她的政治教父。意大利人对政治冷感,这次投票率不足50%,街头已不见任何竞选海报或选战的痕迹。

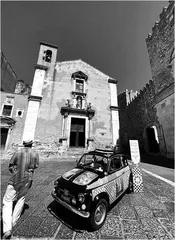

我喜欢意大利,因为它的阳光与亚热带地中海的温润,它的随性与烟火气,从美食、大家庭气息到悦耳的意大利语,连残忍的黑手党似乎都讲义气人情。旅行是短期行为,对一国一城一地的好感或恶感,容易被放大或走极端,最易收获一堆自以为是的偏见,无论赞美还是吐槽。前方尽头是博洛尼亚的地标,即出名的中央双子塔楼“DueTorri”(Asinelli和Garisenda),并排挨着。据说9·11事件中塌毁的纽约双子塔,设计灵感就源于此。此双塔建于12世纪初。它的名气与比萨斜塔同病同源,因为都长歪了—比萨斜塔的头歪得更多,名声自然更大,塔顶比垂直线歪了4.5米。1990年比萨斜塔已很危险,只得关闭急救,意大利用了11年时间拉直了40厘米。据说已有高新技术可把比萨斜塔完全拉直,但又怕矫枉过正。若真把斜塔拉直了,这个世界文化奇迹就没了,游人还来吗?

对观光指南上的知名景点,我并没有一一打卡的执念。旅行于我,更多是过上几天他人的生活,像当地人一样活,无论好坏,照单全收。旅行风尘一路,用眼最多,更是五官科的事,不能忘了鼻子和耳朵。每个城市都有自己的气味、语调与噪音。十字路口,绿灯正放行,人群乌泱泱压过来,横着走,与中国城里有点像。欧洲人骑脚踏车,男女多半同款,没专用女车,不讲女权。妻子边开车边问,街头的博洛尼亚人看上去都很丰满。我当即上网,果然坊间有此印象,据说与博洛尼斯肉酱意面有关。意大利女子,肤色黝黑,眉毛浓。化妆时她们出手也重,爱勾出细节轮廓,妩媚性感又带着女杰豪气,影星索菲亚·罗兰就是代表。车窗外,一青年女子着紧身背心墨绿短裙。另一位着肉色短衫、红绿裙,意大利的美学。红灯时,一位有点年纪的老太太,放慢车速,单脚撑地单手握车把,另一只手把她尚丰满但已下垂的胸部用力向上一托,扭扭身,调整好位置,继续等绿灯。

旅行时,我喜欢假装自己是当地人,混迹街头,超市买吃的、逛旧书店或酒吧小坐。我曾在一些陌生城市被人拦下问路,一定是我闲散的样子造成了错觉。每次被人问路,我都感觉良好,觉得此地有缘或适合移居生活。旅行所得,多是感官的皮毛、即时的情绪,虽不能当真,也很珍惜。在独立大街(ViaIndipendenza)上好不容易找到一截蓝线,发现没零钱付停车费,找小店换好欧币,停车表又是意大利语,最后拦下俩年轻人才搞定。在中国用惯了手机支付,对现金已无实感,到了国外传统社会就成了半个废人。回国8年,伦敦生活已淡出,现在重回欧洲,人已半生不熟。

妻子说她要坐车里开个电话会议,估计一小时。我放马独行,不远就是圣伯多禄主教座堂(CattedralediSanPietro)。过去200天,至少已进出过上百个教堂,已有些疲惫。在基督教的世界旅行,教堂就是凝固的历史,逃不开的。自中世纪教会统治欧洲,教堂成为各时期科学、建筑、宗教人文与艺术想象力的最高呈现。博洛尼亚现存老教堂300多座,包括这座始建于1028年的大教堂:1131年在火灾中损毁,1141年毁于大火,1184年教宗下令重建,1575年再度重建,1743年最后一次再建。现今存世的千年教堂,几乎都是浴火重生的化身。上帝需要毁灭后复活的神迹,火灾地震泥石流就成全它。我不信教,但对教堂、清真寺、印度神庙、佛教寺院等任何宗教之地向来敬畏,它们让我安宁。遇见教堂,无论教派教义,若无急事,必入内片刻,与一墙之外的尘世稍作隔断。按规矩教堂必须免费,信众再穷,总不能穷得连上帝家门都进不了。但有些大教堂太出名,观光客又多,它们也破例卖门票。我更喜欢无名教堂。若非祷告日,里边只零星数人。若牧师或管事人闲着,我就问问教堂来历、教派、雕塑绘画、彩绘玻璃、管风琴。教堂内有忏悔室,又叫告解厅。忏悔为天主教徒信仰七圣事之一,向上帝忏悔罪孽,即可死后升天堂。我曾见过虔@非洲纳米比亚,鹈鹕海上等食诚的教徒隔着小窗向神父耳语,或贴着耳朵聆听神祗规训。不过最近去过的教堂,忏悔室多半关着或上锁,少有工作迹象。

意大利人懂神性,也享受世俗之欲,连罗马皇帝也得靠修建有品位的豪华浴场积累声望。博洛尼亚全城有长达20公里的优雅拱廊,刮风下雨时市民可穿行其下,广东人称为骑楼,上海的金陵东路也有。在马焦雷街一家冰淇淋店门口找到蓝线,像当地土著般熟练地往停车表塞钱,取票后贴在车窗上。生怕找不回来,我拍下车牌与街景作为线索。语言是壮胆的东西,不懂当地语,就气虚不少。

此行博洛尼亚,也是还愿,见识一下“世界大学之母”—博洛尼亚大学:它建于1088年,早于牛津剑桥,已存900多年,但丁、彼特拉克、伽利略、哥白尼都曾在此就读。这个地道的大学城,大小校区藏匿于城内各个角落。本想跑去主校区,却在马焦雷街撞上了赫科拉尼宫(PalazzoHercolani),投我所好,里边有政治学系、社会学经济商法系。这是座混搭古典主义与洛可可风格的宫殿,1785年受贵族赫科拉尼委托修建。花岗石楼梯至少宽4米,我上上下下跑了几遍,细看真人大小的圣母玛丽亚与基督的大理石雕塑,墙体米黄色,如费里尼电影的内景。穹顶是巨幅湿壁画,画的是《圣经》故事,艳丽如昨。据说校内还有两间中国风装潢(chinoiserie)的内室。庭院里,四五位着装得体的男女学生正打着手势,不知讨论什么问题。我问他们哪个系的,答是政治学系。希腊之后,意大利是政治与统治学说的研究重镇,15世纪的政治学大家马基雅维利就出生在不远的佛罗伦萨。

博洛尼亚大学的气势与宫殿格局,据说与一千年前当地枢机大主教的非分之想有关。当时博洛尼亚教区富可敌国,想僭越修建一个与罗马规模相当的大教堂,教廷不悦,最后这笔巨资造就了世上第一所大学。楼上是系办公室,告示栏张贴着各种讲座海报,多是意大利语,主题涉意大利、欧盟、中国。一位老教授肃穆地走下楼,像神父,挟着一册硬皮书,沉浸在思考中,绕廊柱走出。临走我赶去洗手间。每到古迹,无论名人故居还是博物馆餐厅,我必去洗手间打卡,一是解决必需,二是那里常有意外发现,比如窗外之景、壁画装潢及不经意留下的历史遗痕。

忽然想到几位历史上向往东方中国并为之着迷的意大利人:马可·波罗,1271年由威尼斯出海,历时4年(元德佑二年)抵元朝首都,与元世祖忽必烈建立友谊,在华游历共17年;利马窦,1582年(明万历十年)被派往中国传教,共28年,直至1610年在北京去世;卫匡国,原名马尔蒂尼,1650年(清顺治七年)抵北京,觐见顺治帝,同年即受耶稣会中国传教团委派,赴罗马教廷陈述在“中国礼仪之争”中的看法。他还是西方勘测绘制中国地图的第一人。我珍藏了他《中国新图志》(NovusAtlasSinensis)中的手绘中国全图,1655年阿姆斯特丹初版,拉丁文印本。1661年他因霍乱在杭州去世,落葬西湖畔。郎世宁,1715年(清康熙五十四年)到华传教,任清廷画家50多年,服务康熙、雍正、乾隆三朝。今人理解这些意人与东方的化学反应吗?