牵住科技创新这个“牛鼻子”

作者: 牛志远“新学期第一天放学回到家里,孩子对我说,老师们讲,这个春节发生了三件大事:DeepSeek、春晚机器人、《哪吒2》。”

这是2025年2月18日一名北京网友发布的微博。全国各地的网友们回复:“每一个学校每一个老师都在讲这仨。”“校门口放眼望去全是‘哪吒头’,挤在一起看老师指挥‘机器狗’。”

没错,这个春节,从人工智能模型DeepSeek(深度求索)的横空出世,到前卫的人形机器人穿着“土味”的花棉袄扭起“赛博秧歌”,再到《哪吒之魔童闹海》(简称《哪吒2》)凭借动画技术革新和东方神话内核创造票房奇迹,我们过了一个科技含量很高的年。

将时钟再往前拨,2024年12月,时速超400公里的全球最快高铁CR450动车组样车发布;2024年11月,大洋钻探船“梦想”号正式入列;2024年8月,中国第一款3A游戏《黑神话:悟空》席卷全球游戏市场;2024年6月,嫦娥六号月背采样返回……一场场“科技大戏”接连上演,令人振奋。

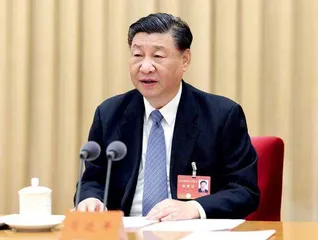

中国科技势如破竹的背后,是习近平总书记推动高水平科技自立自强战略擘画,“必须向科技创新要答案”的坚定信念,也是无数创新者和奋斗者全力追梦,为科学技术源源不断注入发展动力的坚定斗志。

一个创新的中国,正在坚定前行。

“必须向科技创新要答案”

“尽管中国古代对人类科技发展作出了很多重要贡献,但为什么近代科学和工业革命没有在中国发生?”几十年来,由英国著名学者、中国科学院首批外籍院士之一的李约瑟提出的这个问题发人深省。

回望中华民族苦难深重的岁月,习近平总书记一语揭示出历史演进中蕴含的深刻逻辑:“历史告诉我们一个真理:一个国家是否强大不能单就经济总量大小而定,一个民族是否强盛也不能单凭人口规模、领土幅员多寡而定。近代史上,我国落后挨打的根子之一就是科技落后。”

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央审时度势、高瞻远瞩,坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置,就科技创新提出一系列新论断、新要求,对建设科技强国进行全局谋划和系统部署,推动我国科技事业取得历史性成就、发生历史性变革,为全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴奠定更加坚实的基础。

2013年9月,习近平总书记率中央政治局同志走出中南海,把集体学习的“课堂”搬到了中关村,“实施创新驱动发展战略”成为学习主题。“不能等待、不能观望、不能懈怠”,习近平总书记用3个“不能”,强调要“紧紧抓住和用好新一轮科技革命和产业变革的机遇”。

面对复杂多变的内外部环境,习近平总书记清醒研判,“当今世界,谁牵住了科技创新这个‘牛鼻子’,谁走好了科技创新这步先手棋,谁就能占领先机、赢得优势”。2020年,在中共中央政治局集体学习中,习近平总书记又强调,当今世界正经历百年未有之大变局,科技创新是其中一个关键变量。我们要于危机中育先机、于变局中开新局,必须向科技创新要答案。

党的十八大以来,从科研院所到工厂车间,习近平总书记一次次深入基层考察,为多地指明方向——浙江“要在以科技创新塑造发展新优势上走在前列”,湖南“要在以科技创新引领产业创新方面下更大功夫”,重庆要“加强重大科技攻关,强化科技创新和产业创新深度融合”……

随着我国进入高质量发展阶段,以习近平同志为核心的党中央敏锐洞悉时代所需、发展所急、大势所趋。2023年,习近平总书记在地方考察时首次提出“新质生产力”;2023年底,习近平总书记在中央经济工作会议部署“发展新质生产力”;2024年初,习近平总书记就发展新质生产力作出“要以科技创新引领产业创新,积极培育和发展新质生产力”“科技创新是发展新质生产力的核心要素”等一系列重要论述、重大部署。

新时代新征程,在习近平总书记的引领下,中国的科技创新事业“只争朝夕”“久久为功”,正阔步迈向科技强国的美好未来。

“老字号”“原字号”“新字号”

2025年1月23日,习近平总书记开年的首次考察来到辽宁,在有着“钢铁之城”之誉的本溪,考察了本钢板材冷轧总厂第三冷轧厂。

本钢是一个老牌钢厂,诞生至今已有百余年。斑驳的厂房诉说着这里曾经的光荣与沧桑,而高悬的横幅上,“新时代、新本钢、新未来”9个大字则书写着创新中迎来的生机。今天的人们提起本钢,想到的不再是“老厂子”,而是“会分析的钢厂”“会思考的钢厂”这两个关键词。

跟随习近平总书记考察的视角,我们可以看见焕然一新的本钢——

在“智慧大脑”集控中心,全厂的数据资源全部集中在这里,为本钢带来深刻变革:产量提高25%,能耗降低30%,劳动生产率提高65%,产品合格率提高10%以上。

在车间,有世界最宽幅的冷轧板生产线,智能机器人挥舞着机械手臂开卷、清洗、烘干、轧制,生产效率大大提高。

不仅是本钢,中国石油辽阳石化公司(以下简称辽阳石化公司)也是如此。

20世纪70年代,辽阳石化公司是国家建设的四大化纤基地之一,曾织出新中国第一块“的确良”,后来却因产能过剩连续亏损12年。通过调结构、抓创新,辽阳石化公司在2017年一举扭亏为盈,还将一些新产品做到世界级水平。

2018年9月,习近平总书记在辽阳石化公司考察时勉励道:“希望你们再接再厉,一以贯之,砥砺前行,作为共和国的‘种子队’,打出更好的成绩!”这几年,辽阳石化公司牢记习近平总书记的嘱托,辽阳石化公司聚酯厂研发的PETG共聚酯产品填补了国内空白,太阳能背板膜专用料赢得市场,效益达到普通纤维产品的10倍以上。

习近平总书记曾深刻指出:“传统产业不能说是落后产业,传统产业里面也有新质生产力,也有高科技。”本钢和辽阳石化公司的发展路径,都充分地证明了习近平总书记的这一论断。

党的十八大以来,习近平总书记先后10多次到东北地区调研,他曾经深有感触地说:“东北来得比较多,我十分关心这里的振兴发展。”而破题的重点就在科技创新上——

2016年,习近平总书记在黑龙江提出,改造升级“老字号”,深度开发“原字号”,培育壮大“新字号”,要求“把振兴发展的基点放在创新上”。

2018年9月,习近平总书记用4天时间,行程2000公里,把脉问诊东北地区。在辽宁沈阳主持召开深入推进东北振兴座谈会时,习近平总书记强调,要以培育壮大新动能为重点,激发创新驱动内生动力,推动新时代东北全面振兴、全方位振兴。

2023年9月,习近平总书记赴黑龙江考察并主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会。会上,习近平总书记强调的第一项重点工作,就是要以科技创新推动产业创新,加快构建具有东北特色优势的现代化产业体系。

一次次东北行,一次次论创新,让这片辽阔的黑土地酝酿出“破旧局开新路”的涅槃之力。

如今,沿着习近平总书记指明的方向,东北地区的制造业正迎来提档增速和转型发展,一组数据足以表明:截至2024年底,辽宁已建立近90个省级工业互联网平台,打造222个数字化车间和115个智能工厂;黑龙江累计培育省级智能工厂19个、数字化车间316个;吉林培育省级专精特新中小企业1417家,获评国家级专精特新“小巨人”企业68家。

“老树发出新芽”,东北制造业正在不断长出茁壮的创新之芽。

“创新链”遇见“产业链”

2014年的两院院士大会上,习近平总书记讲了一个故事:1708年,清朝政府组织传教士们绘制中国地图,后用10年时间绘制了科学水平空前的《皇舆全览图》,走在了世界前列。但是,这样一个重要成果长期被作为密件收藏内府,社会上根本看不见,没有对经济社会发展起到什么作用。反倒是参加测绘的西方传教士把资料带回了西方整理发表,使西方在相当长一个时期内对我国地理的了解要超过中国人。习近平总书记以此说明,科学技术必须同社会发展相结合。

10年后,2024年3月,北京春意融融。全国两会上,来自科技界的全国政协委员赵宇亮结合自身工作经历,说了一段深有感触的话:“我国科研论文发明专利数量大,但落地转化少。我国企业专利转化还有较大空间。创新链与产业链‘相望难相见’,是阻碍新质生产力形成的卡点。”对此,习近平总书记回应道:“过去研究和生产是‘两张皮’,现在科研成果转化率比过去高得多了,特别是企业自身直接研发形成成果转化,院校和企业形成共同体,这样的趋势、方向是对的,要快马加鞭,把激励、促进政策进一步抓好。”

3个月后,2024年6月,又是一场两院院士大会,习近平总书记对扎实推动科技创新和产业创新深度融合作出重要论述,他指出:“融合的基础是增加高质量科技供给”“融合的关键是强化企业科技创新主体地位”“融合的途径是促进科技成果转化应用”。

创新链、产业链,二者会碰撞出怎样的火花?

2024年11月,习近平总书记来到武汉产业创新发展研究院(以下简称武创院),观看了科技创新供应链平台的成功案例展示,具有很强的针对性。

武创院位于武汉东湖新技术开发区,是武汉市在2021年6月成立的新型研发机构,是连接科研与市场、推动科技成果转化的产业创新平台。湖北省政协委员、武汉产业创新发展研究院院长李锡玲说:“武创院的使命,就是做创新资源和创新主体的集聚者、融合者、催化者。”

华中科技大学同济医学院附属同济医院教授汪道文开发出暴发性心肌炎诊疗方案后,想把科研成果做成产品、造福更多人,却因属于早期项目,投资机构介入意愿不高。面对成果转化“最后一公里”难题,武创院创新资金支持模式,通过“拨转股”的财政资金投入方式打通堵点。

何为“拨转股”?武创院院长助理王慧中说,这是指创新早期项目财政资金投入方式,对成果转化项目公司,先以科研课题经费予以支持,待有市场化融资时再把投入资金转成股份。这样既可以解决早期项目募资难的问题,又实现了财政资金的有效利用、适度回报。

在北京,清华大学机器人控制实验室主任赵明国,则带领实验室与一家名为“加速进化”的人形机器人公司达成了深度合作。