科举落榜怎么办?

作者: 雷松

从隋炀帝设立进士科到光绪三十一年科举制被废除,一千多年来,中国历史上诞生了700多名状元、10万余名进士和百万名举人。这个数字看上去庞大,但若细分下去,录取率其实是非常低的。以明清时期为例,每个省的举人录取名额只有几十到一百来人,录取率不过3%到5%。由此可见,当时科举考试的竞争之激烈。

这也意味着,绝大多数读书人未能通过科举。那么,落榜后的他们通常会做些什么呢?

落榜就回家写小说

1715年,在山东省淄博市蒲家村,76岁的蒲松龄端坐在窗前安详地离世。

“蒲松龄”这三个字,在现代可谓如雷贯耳,家喻户晓,但在科举盛行的年代,却代表着太多的不如意。蒲松龄19岁参加童生试,以县、府、道三试第一补博士弟子员,成了一名秀才。原本以为会考运亨通,平步青云,可之后的几十年里,蒲松龄参加举人考试屡次落第,直到72岁才因为资历获得岁贡生的安慰奖。

因科举不如意,蒲松龄开始写小说,这一写,便是大半生。在那个以科举为人生唯一出路的年代,他的选择无疑是对传统观念的巨大挑战,周围的人对他投来的是不解的目光,甚至是耻笑。人们无法理解,一个本该埋头苦读圣贤书以求金榜题名的人,怎么会“不务正业”,沉迷于妖魔鬼怪、奇闻逸事之中。

蒲松龄也曾因为“一事无成”感到羞愧。他看着那些曾经一起参加科举考试的同窗早已官运亨通,而自己却只能依靠教书为生,心中难免泛起酸楚。但每当夜深人静提起笔,沉浸在那些光怪陆离的故事中时,那份对写作的热爱和执着,又会将一切苦涩冲刷得无影无踪。他坚信自己的笔,能够描绘出一个充满想象和正义的世界。

历史证明了蒲松龄的才华。《聊斋志异》全书40多万字,收录491个故事,包括人们熟知的《倩女幽魂》《婴宁》《画皮》等。这部小说集虽然写的是狐鬼故事,但包罗万象,思想深刻。其中的聂小倩、婴宁、辛十四娘等女性虽为妖鬼,但内心纯良,敢爱敢恨。老舍先生评价《聊斋志异》是“狐鬼有性格,笑骂成文章”。蒲松龄也在自己的一首诗《感愤》中写道:“新闻总入鬼狐史,斗酒难消块磊愁。”从中可以隐约窥探到他创作《聊斋志异》的目的,借“狐鬼”讽喻现实,揭露封建礼教的黑暗和科举制度的腐朽。

《聊斋志异》最终成为中国文学史上的瑰宝,曾经耻笑蒲松龄的人,早已消散于历史烟尘中,但蒲松龄的名字却万古长存。

“名落孙山”后关注科学

宋真宗赵恒曾经写过一首《劝学诗》:“富家不用买良田,书中自有千钟粟。安房不用架高梁,书中自有黄金屋。娶妻莫恨无良媒,书中有女颜如玉。出门莫恨无随人,书中车马多如簇。男儿欲遂平生志,六经勤向窗前读。”此诗强调的是,读书考取功名是人生的一条绝佳出路。

现实的确如此,古代社会阶层的排序是“士农工商”,“士”阶层地位最高,对读书人而言,科举考试就是他们改变命运最直接的方式。但在数以万计的考生里,能够中榜的人终究凤毛麟角,对于那些未能中举,甚至连乡试都没有通过的人来说,现实的压力让他们不得不重新规划自己的人生道路。特别是那些来自农耕家庭的考生,他们没有优厚的经济条件作为支撑,无法像富家子弟那样优哉游哉地读书、应考,直至高中或老死科场。在多次失败之后,他们只能自谋出路。有的选择去学堂当老师,传授知识;有的代人写书信、抄碑文,以笔墨为生;还有的一边耕作一边备考,不忘初心。

明朝末年,江西一位名叫宋应星的考生到南昌参加乙卯科乡试,在上万名考生中以全省第三名的优异成绩考中举人。但遗憾的是,他此后到京城参加由礼部主持的会试却屡次落第。对此,宋应星并没有自怨自艾,反而展现出一种与众不同的豁达与坚韧。赶考游历多年,宋应星深感当时士子们埋首于四书五经,虽然饱食终日,却不知粮米如何而来;虽身着丝衣,却不解蚕丝如何饲育织造。这种对实用知识的漠视,让他十分痛心,于是决定不再应试,而是将目光投向士大夫所不屑的工农技术应用领域,决心从中寻找自己的价值。

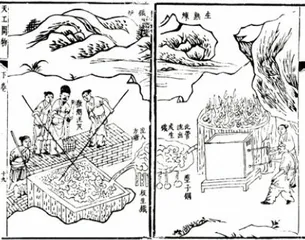

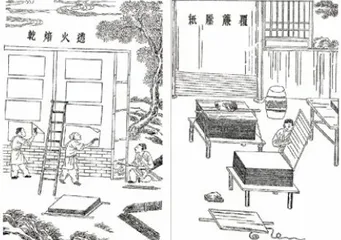

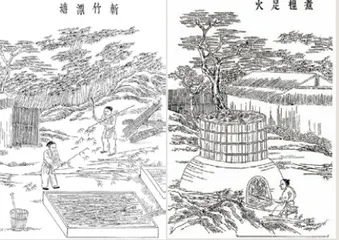

明崇祯七年(1634年),时任江西省袁州府分宜县学教谕的宋应星开始编著《天工开物》,3年后,著作刊行。在书中,他不止一次地赞叹农工从业者的匠心精神,感恩农人种出粮食以果腹,赞美工匠造出舟车以远行。

《天工开物》全书三卷十八篇,涵盖农业、手工业、军事、矿业等多个领域,系统地总结了中国古代的科技成果和经验,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”,学术价值和社会影响极为深远。

为纪念这位科学巨匠,人们在宋应星的故乡江西省奉新县修建了一座纪念馆,展示他的生平事迹和《天工开物》的科技精髓。当地还新建了一座天工文化广场,宋应星的雕像矗立在广场中央,他微微抬头,看着远方的天空,眼神中闪烁着对科技的无限热爱与向往。

考不上就设法取消科举

袁世凯年轻的时候游手好闲,他的叔父袁保恒看不下去,就把他带到京城读书,磨砺他的性子。在京城的那几年,袁世凯受到袁保恒、袁保龄兄弟的严格管束。他还算争气,在严师的督导下,数年间大有长进。

1876年秋,袁保恒让袁世凯去参加科举考试,以检验学习成果,结果袁世凯失败而归。3年后,袁世凯再次参加考试,结果又失败了,气得他毁掉了自己写的诗文,怒声道:“大丈夫当效命疆场,安内攘外,乌能龌龊久困笔砚间,自误光阴耶?”科举考试接连失利,严重打击了袁世凯的积极性,他转而投入与养父袁保庆交好的淮军将领吴长庆麾下,在部队磨砺的几年,袁世凯的心性稳重了许多,这让他有了再次参加科举考试的想法。

1882年3月,袁世凯在写给他三哥袁世廉的信中说道:“弟不能博一秀才,死不瞑目。”但令人啼笑皆非的是,袁世凯直到死也没能考上秀才。

既然自己考不上,袁世凯想到了一招策略——釜底抽薪,他联合湖广总督张之洞等人,向朝廷呈递了《奏请立停科举以广学校折》,最终,清廷接受了奏请,废除了科举制度。

当然,并不是每一个人都像袁世凯这么极端,道路千万条,总有人去探索别的人生方向。比如,成为一名师爷。别以为落榜就代表能力不行,其实,很多考生都系统学习了法律、会计、文秘等方面的专业知识,即便科举考试失利,只要在某一方面能力突出,就不用担心养活不了自己。师爷群体中,最为出名的就是“绍兴师爷”。明清时期,在绍兴这个地方,很多科举失利的考生就会去达官显贵那里应聘师爷(幕僚),甚至还有人把这当作步入仕途的敲门砖。因此,明清时期甚至有“无绍不成衙”的说法。

历史上留名的师爷,左宗棠与李鸿章赫然在列。1852年,6年“三试不第”的左宗棠应好友郭嵩焘相邀,离开了自己经营的农庄柳庄,到湖南巡抚张亮基麾下当了幕僚,由于左宗棠能力实在出众,前后两任湖南巡抚都邀请他做自己的幕僚,幕僚生涯也成了左宗棠一生功名之路的起点。李鸿章年轻时也在曾国藩幕内做师爷。后来,左宗棠和李鸿章两位师爷都因过人的智慧和卓越的功绩跻身显宦,成为权倾一时的清朝“股肱大臣”。

(编辑 陈致颖)