丈量冰川聆听它的“诉说”

作者: 刘伟刚冰川是指由降雪和其他固态降水积累、演化形成的处于流动状态的冰体。它们蜿蜒在无数山脉间,闪耀着纯净而冷冽的光芒,静静诉说着地球历史的变迁,然而,许多曾经壮丽的冰川正在消失……

今年,世界水日的主题为“冰川保护”,随着科技的进步,冰川监测与保护手段也在不断更新。

退缩的巨人

冰川不只是美丽的存在,它们还是研究气候变化历史的“时光记录仪”。作为重要的淡水资源,冰川对水资源还具有调丰补枯的作用。晶莹剔透、洁白无瑕的冰川美景也常吸引游客前去游玩。

然而,现实有些残酷,现有研究结果显示,自工业革命以来,全球绝大部分冰川处于萎缩状态,主要表现为末端退缩、面积缩小,厚度减小;仅有一小部分冰川在“坚守阵地”甚至向前“冲一冲”。

紧盯冰川的变化

在对古冰川监测方面,科研人员主要基于古冰川遗迹(如冰川擦痕)和同位素技术,探究过往历史时期某一地区是否存在古冰川,及其覆盖范围及历史演进。

对现代冰川的观测则主要集中在冰川末端、面积、运动速度和厚度变化,以及伴随的冰川融水量变化等方面。

人工监测:助力从0到1

对中国现代冰川的研究始于1958年,当时在老一辈冰川学家艰苦努力下,依靠人工观测取得了宝贵的历史观测数据。

例如,老一辈冰川学家会利用手持气温计和风速仪等,在特定时刻进行冰面气象观测;利用自制冰川雷达和自制的冰温传感器,在特定时刻去感受冰面的“脾气”;在冰面上用蒸汽钻钻孔后,将竹竿插入钻孔,通过定期测量竹竿顶端距离冰面的高度、以及竹竿在某一段时间内的运移位置,获取冰川的物质积累亏损程度和冰川运动速度……虽然这些数据的观测时间较短,但对中国冰川学的发展,产生了从无到有的开拓性作用。

智能化、无人化:科技助力新征程

随着科技不断发展,开展冰川学观测的新手段和新技术像雨后春笋般冒出,促使冰川学监测从单点扩展到面。

卫星遥感作为一种对地表大面积监测手段,可对人迹罕至地区的冰川进行大范围的冰川面积变化、冰川运动速度变化、冰川退缩速率变化和冰川表面物质变化速率监测。例如,应用高空间分辨率的卫星遥感数据,可实现对冰川面积和冰川末端变化的高精度观测;利用卫星遥感获取的立体像对数据,可从整个冰川面的尺度,提取特定时段内冰川表面上任意点的运动速度;基于卫星遥感获取的冰川表面高程变化,可获取冰川表面的物质亏损和积累情况。

随着观测技术一路“打怪升级”,对部分冰川观测内容实现了连续观测。如在冰川-大气相互作用研究方面用到的冰面气象数据,现在基本上均是基于气象站的自动观测获得,观测数据会自动存储在记录卡上,最高存储时长可达2年甚至更久;同时这些观测数据可通过卫星传输到观测人员的手机或电脑等设备上,供浏览和下载。

在对冰川融水径流方面,近十多年来自记水位计等先进水位测量设备的使用,保证了无人值守情况下对水位进行连续监测;对流速监测方面,基于声学多普勒仪测流仪可对冰川融水实现流速的移动式观测;在对冰川厚度测量时,可使用探地雷达实现对整条冰川厚度的连续观测。

中国科学院西北生态环境资源研究院的高新生高级工程师正在那曲市申扎县甲岗冰川海拔5860米处用国产冰钻钻取浅冰芯(供图/刘伟刚)

另外,随着科学技术发展,冰川微物理过程被结合到各种模式中,大量数值模式越来越普遍地被应用于冰川学研究中。

新设备显“神功”

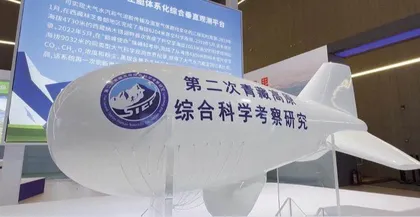

新型观测仪器和设备,也越来越多地被用于冰川观测。在第二次青藏高原综合科学考察研究中,“极目一号”I型浮空艇完成了对冰川上空的空气采样,展现了我国在高空科学观测领域的技术进步;我国的冰钻研制技术取得了巨大进步,改变了依靠国外冰钻钻取冰芯的历史。

在应用科学技术应对冰川退缩挑战方面,当前科学家也开展了诸多尝试。例如,在第二次青藏高原综合科学考察研究中,中国气象局专家通过人工影响天气方法,在有利降水的天气条件下,对冰川区实施人工增雪作业,增加冰面固态降水,试图通过这种对冰川增雪补冰的方法,达到减缓冰川退缩的目的。

中国科学院西北生态环境资源研究院的科研人员,尝试在冰面上覆盖具有特殊反光性质的化学材料,以此将更多的太阳辐射反射出去,从而减少冰面吸收的太阳辐射量,最终达到减小冰川消融、保护冰川的目的。

冰川退缩归根到底是由气候变暖引起的,而导致气候变暖的主要原因就是温室气体排放。因此,这需要每一位公民从日常小事做起,做到低碳节能,以减缓气候变暖,减缓冰川退缩。

科研人员目前进行了多次减缓冰川退缩的有益尝试,但大规模应用科学技术手段,来减缓冰川退缩的道路,仍任重道远。

(责任编辑 / 王佳璇 美术编辑 / 周游)