开学第一课上的“心理魔法”

作者: 赵秀娟在寒暑假前最后一课上,班主任会运用溺水、触电案例提醒我们假期注意安全,这运用了“恐惧诉求”的心理干预;在开学第一课,老师说“你一定能行”,我们就会因此信心倍增,这是“期望效应”在发挥作用。原来在课堂上,许多看似平常的行为背后,都蕴含着深刻的心理学原理。本文将通过一堂课,解析心理学在课堂中的应用,并探讨积极的“心理魔法”如何帮助我们成长。那么,请跟随我们,一起上课吧!

案例

小文在小学时成绩优异,但升入中学后,数学成绩一直不理想。她开始怀疑自己的能力,认为自己不够聪明。后来,她每次做错题就感到很沮丧,面对挑战选择退缩,遇到困难想放弃。然而,进入初二后,小文的状态发生了显著改变。她脸上常常带着笑容,在学习上变得积极主动,也敢于面对各种挑战了。

这种转变,缘于学校中的“开学第一课”。小文回忆之前的经历,提到了让她收获最大的3个“心理魔法”。

第一个环节:唤醒“被看见的力量”

刚上课时,老师为同学们分发了一个“能量手环”,上面写着为每位同学定制的鼓励话语。当老师微笑着将写着“努力的小文,未来数学进步新星”的手环戴在小文手上时,小文感受到一种前所未有的力量。

沉默的冷空气

小文回想,在之前一次数学课上,面对一道有争议的选择题,大多数同学选A,而自己和少数同学选C,出于对被孤立的恐惧以及当时优势意见的“大声疾呼”,小文感知到多数人持有的看法,致使她倒向A的阵营。实际上,C才是正确答案。小文的这种行为中蕴含了“沉默的螺旋”心理动因,显示了她的不自信。

第二环节:以“目标星”指引“行动方向”

发完手环后,老师开始引导同学们制定有效的目标。小文之前的数学学习目标是“考进年级前5名”,但由于总是无法实现目标,她开始怀疑自己的能力。在老师的指导下,小文将目标调整为“每天弄懂3道错题”,这在自己能力范围内,且具体、可衡量。现在的她更关注过程和体验,成就感和自信心不断提升。

第三环节:“组合拳”增强“我能行”的信念

在开学第一课上,老师引导同学们面对挫折进行乐观归因,培养成长型思维。小文学会了将挫折归因于暂时的、可改变的因素,例如将考试失利归因于这次考试没复习好,而不是能力不行。小文还经常利用老师提供的归因卡记录自己的归因内容,对消极归因进行积极转化并采取有效行动。这种练习让“我相信我能行”的信念在小文心中扎根发芽。

课堂上的神奇“魔法”

小文的蜕变看似神奇,实则蕴含着深刻的心理学原理。期待效应赋予了她信心,有效目标给了她方向,乐观归因教会她面对挫折,成长型思维则让她看到了无限可能。这些“心理魔法”环环相扣,共同编织成一张改变之网。

期待效应:

我说你行,你就行!

期待效应,又称皮格马利翁效应、罗森塔尔效应,指的是个体因他人或自身对未来的积极期望而改变行为,最终实现预期目标的现象。

在第一环节中,老师的行为就发挥了期待效应的大作用。老师对同学们抱有高期望,通过“能量手环”将自身的赞许、支持传递给同学们,同学们感受到信任,就会以更积极的态度回应,形成良性循环。

目标管理:

有意义地过好每一天

目标成就未来。美国哲学家爱默生(Ralph Waldo Emerson)曾说:一心向着自己目标前进的人,整个世界都会给他让路。

目标对人生有着深远的影响,在第二环节中,老师就帮助同学们规划任务、制定目标。

制定目标时,应遵循SMART原则,即:具体性(Specific)、可衡量性(Measurable)、可实现性(Attainable)、相关性(Relevant)、时限性(Time-based)。目标应设定在“最近发展区”,即“跳一跳够得着”的范围。过高的目标会让人感到挫败,过低的目标则无法激发潜力。

此外,好的目标一定是个人可以掌控的。例如,你希望下次考试成绩超过同桌,那么这个目标能不能实现,不仅取决于你自己,还要取决于同桌这段时间的学习好不好,所以这就不是一个好目标。目标要有方法、有计划去落实。

归因理论:

乐观面对成功与挫折

现代积极心理学的主要创始人马丁·塞利格曼(Martin E.P. Seligman)认为,乐观的基础在于对原因的解释。每个人在追求目标的过程中,都会遇到挫折和失败,如何归因,直接影响我们的行为和心态。

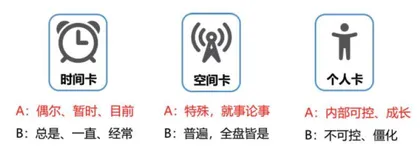

我们也可以用好这3张卡片进行归因。

例如,对“数学考试没考好”进行归因时:

时间卡:不是永久的,是暂时的——我只是这次没考好。

空间卡:不全盘否定,只就事论事——我数学没考好,不是全部都不行。

个人卡:关注能改进的,撇清不能控制的——我下次努力了能考得更好。

当觉察到对过去的归因是消极时,可以问问自己:“这些归因有事实依据吗?更符合事实的归因是什么?”让归因更客观。再进一步想想“可以采取什么努力措施和对策”。

成长型思维:

相信能力是可以改变的

想要获得更多能力感的满足,关键在于从底层认知上改变对能力的思维模式,从固定型思维转变为成长型思维。

我们要学会主动迎接挑战,将失败视为学习的机会,注重过程而非结果,善于设定成长目标(如掌握技能而非追求分数),接纳反馈(如建议或批评)并调整行动,表现出更强的适应力与抗挫折能力。

需要提醒的是,如果你觉察到自己不够符合成长型思维也不要太失落,人遇到困难时,多少都会有一点固定型思维。成长型思维本身就是在说,不管现状如何,这都是暂时的,能力可以通过后天努力得到增强。

亲爱的同学,你对自己有什么样的积极期待?你的愿望和目标是什么?遇到挫折和挑战时,你准备展示什么样的积极心态以及如何付诸行动?

你也可以将上面的方法和工具应用到你的学习生活中,这将唤醒你更大的潜能。愿你能将期待化作阳光,让目标成为路标,把挫折转为养分,在积极“心理魔法”的照耀下,成为更好的自己。