消声≠无声

作者: 旭羚等安装方式及效能

除与枪管连为一体的整体式消声器外,大多数消声器通过“内螺纹”与枪管外部的“外螺纹”相连。这种消声器早期较常见,比如马克沁消声器。现今这种消声器多用于手枪或.22LR口径的步枪。而现代步枪较流行的QD(quick-detach)消声器即快拆式消声器是通过与枪口消焰器相配合固定来安装,有的还需配辅助锁定装置。

消声器尺寸大小由发射时所产生的枪口激波与枪弹内的发射药量决定。通常口径越大,枪口激波越大,就需要更高效或容积更大的消声器,因此消声器的尺寸大小及消声效能存在显著的差异。例如,美国海军1980年代为9mm手枪研制的一次性消声器,其长度约150mm,直径约45mm,设计寿命为普通弹6发或亚音速弹30发。相比之下,用于适配发射大威力.50BMG口径弹的步枪消声器其尺寸为长509mm,直径约76mm。

同一型号的武器发射同一型号的枪弹,并使用同一结构原理的消声器,通常越长越粗的消声器消声效能越好。

实际降噪效果

对消声器的实弹测试结果表明,使用消声器一般能降低噪声30分贝(dB)左右。

以低威力的.22LR手枪为例,未装消声器时,枪声160dB左右(相当于喷气发动机近距离噪声)。安装普通消声器后,噪声降至110~120dB左右(类似气钉枪噪声)。

步枪安装普通消声器后,噪声能降至130~145dB(接近电锯或雷声水平)。

Dead Air Silencers品牌消声器可降噪30dB以上,但价格昂贵,且需要适配专用亚音速弹,不具有普及性。

二战时期英国特种部队小批量列装的德利尔消声卡宾枪,使用.45ACP亚音速弹与整体式消声器,官方测试显示,其噪声值仅为85.5dB(近似轻声耳语,但另一些测试资料显示约110~120dB),至今仍为枪械静音性能的典范。现代步枪消声器受限于材料强度、体积与枪弹本身的问题,难以复现德利尔卡宾枪的极端降噪。当然,德利尔卡宾枪的极端安静也牺牲了射程与威力,适于专门隐秘近战。

dB是对数单位,其数值递增不代表线性倍数关系,而是基于能量(声音强度)或声音压力(振幅)的指数级变化。以声音强度(能量)为例,每增加3dB,声音强度翻倍,每增加10dB,声音强度增至10倍。而以声音压力(振幅)为例,每增加6dB,振幅翻倍;增加3dB,声压振幅增至约1.414倍,增加20dB,声压振幅增至10倍。

所以,当消声器将枪口噪声从160dB降低至130dB时,人耳的主观响度感受其实是安静了8倍左右,射手会感觉枪声强度显著减弱。

以笔者本人亲身经历为例,在室外靶场不佩戴耳罩射击56式冲锋枪时,射击第一发就有“刺痛”耳膜的感觉。将纸巾捏成团塞住耳孔后,枪声依然极其响亮,但感觉上却缓和了很多,起码不会“刺痛”耳膜。

.22LR步枪的噪声一般在130~140dB左右;同口径的手枪则在150~160dB左右。9mm手枪通常在160~170dB左右;7.62×51mm口径步枪在165~170dB左右;4种类型的枪支笔者曾经在同一天同一个靶场上进行射击,裸耳射击发射时的主观感受各不相同。主观感觉上,.22LR步枪声音极小,完全没有不舒服的感觉,.22LR手枪则明显比较响亮,会有轻微刺耳的感觉。而在射击9mm手枪和7.62mm步枪时完全不敢摘下耳罩,因为有过裸耳状态射击56式冲锋枪的体验。

在影视作品中,消声器的效果经常被夸大,可能是因为剧情的需要。但电影《生死狙击》除外,其中有一段剧情是在.22LR步枪的枪口通过不干胶带固定一个饮料瓶来减少枪口噪声,这是非常写实的。

十几年前《装备与生存》杂志的影视编辑们曾专门做过一组试验,同样采用大号可乐瓶,在.22LR步枪上确实有显著的消声效果,但用在5.56mm步枪上则完全没有作用。可乐瓶属于密闭消声器,由于.22LR步枪的枪口激波较小,其起到的消声作用明显。但5.56×45mm步枪的枪口激波太大,对于没有隔板多腔室结构的可乐瓶来说,完全起不到作用。

超音速弹与亚音速弹的区别

超音速弹的降噪瓶颈在于弹道激波不可消除:弹头速度超过音速时,其飞行会持续产生激波(类似战斗机音爆)。这种现象本质上是小型音爆,在枪械领域被称为“弹道爆音”(ballisticcrack)或“音速特征”(sonicsignature),其声压级可达120~140dB,远超消声器可处理范围。所以当发射超音速弹时,其自身会产生高频且尖锐的噪声。

弹道爆音的产生与音速直接相关,而音速主要取决于空气温度。在海平面、21℃环境温度及标准大气压条件下,音速约为347m/s。当弹头速度接近音速时,其表面气流(局部流速可能超过弹头速度)会突破音障,进入跨音速(transonic)状态。相比之下,尖头弹因能渐进排开空气,比圆头弹在更接近音速时仍能保持亚音速状态,从而延缓音爆产生。

所以超音速弹的弹道爆音源于弹头速度与气流相互作用的跨音速效应,而亚音速弹则是通过牺牲动能换取静音性,但降噪幅度受火药爆轰声限制。另外,弹头形状设计可优化跨音速临界点,间接影响噪声特性。

因此,在军事行动中为了提高枪械射击时的隐蔽效果,往往会配合消声器同时使用专门的亚音速弹,彻底避免弹道激波。也有些消声武器直接配用亚音速弹,如.45ACP口径的德利尔卡宾枪(.45ACP的枪口初速为250~270m/s)。

在超音速枪弹基础上特制的亚音速弹专为配合消声器使用,为了与.45ACP或.22LR本身就是亚音速弹区分开来,这些专门为减少枪声而设计的亚音速弹称为消声弹。

但有些理论认为,亚音速弹的实际降噪效果常常被媒体夸大。

对市场销售的消声器与消声弹的独立测试表明:与同口径的超音速弹相比,7.62×51mm口径的亚音速弹仅能将枪口噪声降低10~12dB。配合消声器使用时,这种亚音速弹的实测噪声值为121~137dB,仍显著高于环境背景声,但实际人耳感知会降低很多。

另一方面,亚音速弹的声音分贝降低其实与较少的发射药量和燃烧速度有关。要降低超音速弹枪口初速,就需要较少发射药,前面提到,枪口激波与枪弹内的发射药量成正比。此外,专门设计的消声弹往往还会采用燃速比较高的发射药,使火药燃气在枪管内能更快地彻底燃烧。

比如同样是.22LR口径,步枪的声音明显小于手枪,是因为步枪较长的枪管允许发射药在枪膛内完全燃烧,燃气压力释放更平缓,枪口激波显著降低。而手枪因为枪管过短,发射药未充分燃烧即喷出枪口,残留发射药在枪口外二次爆燃,产生更剧烈的冲击波和噪声(同理,现代军用步枪的短突击版本都比标准枪管版本的枪声更响、枪口焰更强烈)。

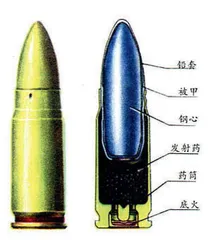

如果只是单纯地将弹头初速从超音速降低至亚音速,会导致弹头的终点动能损失很多,严重影响武器的作战效能。因此亚音速弹通常会采用非常重的弹头,以弥补弹头动能损失。比如国产64式微声冲锋枪弹,虽然弹壳规格与51式手枪弹一样是7.62×25mm,但弹头特别长特别重,而相对的发射药量也少得多。

苏联/俄罗斯著名的9×39mm特种亚音速弹,就是在7.62×39mm步枪弹的弹壳上,扩口容纳一枚超长超重的9mm弹头(被网友戏称为钢筋弹头),ASVAL步枪发射该弹时噪声大约在125~135dB左右,兼具高弹道系数、强存能能力与适中后坐力,其亚音速弹头在近距离作战中表现极为出色,平衡了隐蔽性与终点效应。

近些年来,.300BLK亚音速弹在西方国家特种部队受到越来越多的关注和应用,其是在5.56mmNATO弹壳的基础上,装配一枚7.62mm重弹头及较少量的高燃速发射药而成。有理由相信,美国人研制的.300BLK是受到俄罗斯的启发,而且.300BLK的弹道性能与苏联曾装备过的7.62×39mm亚音速弹很接近,只是.300BLK弹经过了更好的优化。亚音速.300BLK弹配合定制消声器(如SigSauerSLH),其枪口噪声水平(约125dB)显著低于用消声器发射超音速5.56×45mmNATO弹(约135dB)。

因此,在速燃发射药与较少发射药量的双重作用下,消声器发射消声弹时确实能进一步降低噪声,但效果不明显。所以近些年来许多外军一线特种部队流行全员配备步枪消声器,但并不配备消声弹,仍然发射普通超音速弹,他们追求在步枪上安装消声器带来的某些战术优势,却不追求极致的消声效果。

如果追求极致的消声效果,往往就会使用如9×39mm或.300BLK这类专门设计的消声武器及弹药。

消声弹的典型代表包括:.300Whisper弹,其由.221雷明顿“火球”弹弹壳扩颈而成,可发射质量250格令(16.2g)的.30口径弹头,初速约298m/s(亚音速),枪口动能达722J,与.45ACP手枪弹(约500~600J)相当,凭借小直径与流线型弹头,外弹道性能显著优于.45ACP手枪弹。

主流的9×19mm巴拉贝鲁姆弹也有一种亚音速弹种,采用质量为147格令(约9.5g)的弹头,初速275~300m/s。

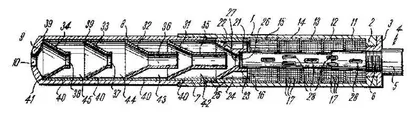

如果需要亚音速弹,还有一种做法:使用普通弹通过枪管开孔泄压的手段使弹头离开枪管前就降低初速。整体式消声器通常如此设计,比如MP5SD。MP5SD发射普通9mm超音速弹,但弹头出膛时达到亚音速,其枪口噪声约120~130dB。

另一个特殊案例是HKSMGI和SMGII冲锋枪,消声器作为附件,用户可根据需要自由安装或拆卸。安装消声器并打算进一步提高消声效果时,打开泄压开关,泄气孔会使部分火药燃气进入枪管下方的管状储气室内,导致弹头后方的膛压降低而降低弹头初速,这样超音速的普通弹头出膛时会变成亚音速。当弹头离开枪膛飞向目标时,储气室里面的气体就会重新回到枪管内从枪口处逸出。

但如果没有泄压功能的整体式消声器,基本上不会降低弹头的枪口初速。所以这里又涉及2个误区。

误区1,消声器降低了枪口初速。

事实是,在一些实际测试中,安装消声器后,如果发射的是超音速弹,枪口初速还略微提升了(约10~30m/s)。当然,对于每秒至少超过700m、甚至高达900m的超音速弹头来说,只提升10~30m/s的实际意义不大,对日常射击或近距离战术任务影响有限。但这也说明绝大多数附件式消声器并非枪弹减速器。