纸币的诞生

作者: 王申

宋代是一个发明创造层出不穷的时代。在各式各样的发明中,固然有异想天开、脑洞奇大而实用性奇低者,靠谱好用、广为流传者也不在少数。中国古代“四大发明”中火药、活字印刷术、指南针三项的发明或改良,都与宋人有着十分密切的关系。

有学者曾在不同场合反复提议,说中国古代其实有“五大发明”,第五大发明便是纸币。我想,纸币能不能跻身几大发明之列我们说了不算,但它无疑对于宋代以后的历史产生了巨大的影响。有纸币和没纸币,对于经济活动和国家财政面貌的影响截然不同。

公元1024年,北宋官营交子正式发行,从此进入了人们使用纸币的新纪元。之所以特别强调官营,原因在于交子在官营之前经历了私营阶段。交子是民间智慧的产物,不过人们发明交子的确切日期,已消失在历史长河中,官方史料保存的是官营交子发行的日子。

从私人发明再到收归官营,交子这张充满宋人想象力的楮皮纸,经历了怎样的人和事呢?

一、初见纸币

作为北宋官方货币,铜钱的币值到底太小了。一枚钱重三克多看起来非常轻便,但一枚钱的购买力实在太低。国家财政和大额长程贸易动辄交易额达到数万、数十万乃至数百万贯,所需的铜钱如同山积,单枚钱不重又有何意义?无论铜钱、粮食还是更古老的海贝,中国的古人长期受到常用货币难以承担大额交换媒介的困扰,尽管这个货币“落单”时都不算重。

宋朝的蜀地人应该是当时对此感受最深的人群。在全国普遍使用铜钱的情况下,他们日常使用的竟是比铜钱更不好用的铁钱。

铁钱的重量倒是和铜钱差不多,可它的币值就比铜钱要低上不少,更何况锈蚀之后的铁钱比铜钱更难用。既然铁钱如此不堪,那么蜀人为什么又要选择它呢?其实不然,使用铁钱根本不是广大蜀地民众主动选择的结果,而是受地理禀赋和宋廷干预的直接影响。地理上,蜀地向来缺乏铜矿,铜钱产量本不高。而在北宋开国皇帝赵匡胤拿下蜀地原有政权之后,他深知蜀地的重要性和危险性。所谓重要性,指蜀地经济发达足以自给,能够为国家提供大量的人口和财赋资源;所谓危险性,指蜀地与外地交通不便,当地人随时有“立地为王”的可能性,且当地邻近吐蕃、大理等政权,他们对于富饶的蜀地自是虎视眈眈。于是赵匡胤宣布将蜀地流通的铜钱全部拉走充实国家财政,代之以铁钱,由此奠定了四川在两宋流通铁钱三百余年的历史。

可铁钱实在是不好用,不能够满足蜀人正常的交易活动。宋代蜀人抱怨铁钱难用的记载在史料中比比皆是,但在相当长的时间段内他们无可奈何。也许有些“民意代表”找过地方官聊过此事,没有获得地方官的任何支持或许诺。

所以,世界上最早的纸币——交子,是民间自发的产物。直到后来,交子才被收归官营,成为国家财政和四川地方财政的重要组成部分。

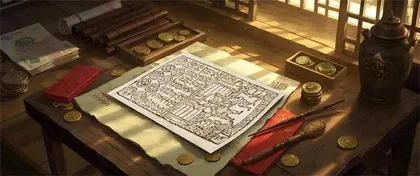

大商人是发明交子的人。这很好理解。尽管铁钱如此这般难用,平时很少发生大额支出的一般平民忍也就忍了,大商人则忍无可忍。大约在宋仁宗统治的景德年间,成都地区十六家富商大户联合起来,决定用一种名为交子的纸质票据代替铁钱。他们的方案大致如下:十六家每家都有资格发行交子,互相承认。到底发行多少交子,则定期召开一次碰头会,大家在会上商量决定。客户存入铁钱,十六家富商给予代表相应货币数额的交子;客户若有需要,也可以手持交子换回铁钱。而无论存钱换交子还是用交子取钱,客户都需要交纳手续费。每张交子不设置面额,根据客户存钱数量临时书填。

从这个运作方式看,十六家富商大户设计的交子还称不上纸币,和现在的汇票倒是更为接近。交子的发明,仿佛让四川商人找到了做生意专用的火箭助推器。此举极大解放了富商大户的交易手段、降低了交易成本,原本需要用车拉、用人肩扛的一串串铁钱,现在只要几张薄纸就可以取而代之。不用携带大量铁钱,商人们活动的范围也扩大了不少。成本低了,业务广了,论谁都开心得不得了。

二、暗藏隐忧

这十六家富商大户本就是成都地界中的“地头蛇”,家大业大、资本雄厚,由他们合伙组织交子运作再合适不过。这样别出心裁的发明、如火如荼的业务却也暗藏隐忧。

十六富户遇上的第一个问题是官府到底支不支持。在当时的财政体系下,交子实在是过于离经叛道,和官方的货币政策并不兼容。甚至交子发行得越红火,铁钱的境遇就越凄惨。假如人们纷纷弃用铁钱,蜀地官府还如何开展财政活动和管理社会经济呢?

发明创造的出彩当然很重要,获得官府背书在当时的环境下则可能具有决定性意义。如果触怒了当地官方,襁褓中的交子大概要被扼杀在摇篮之中了。

十六富户决定去试试。

他们的谈判对象也是成都的长官,很可能名叫张詠。一些宋人把“交子之父”的名头安排在了张詠头上,不少当代人继承了这个说法。可是张詠的家人并不这么看。张詠去世之后,他的家人按照当时的惯例请人为张詠撰写墓志、行状等文章回顾他一生的经历和成就,可没有一篇文章谈到是张詠发明了交子。如果张詠果真是交子之父,而他的家人竟不写明,着实是不可理解。交子的重要性并非只受到现代人重视,宋人也非常清楚它的重要性:改善了蜀人的经济处境,又为国家财政立下汗马功劳。因此,张咏大概真的不是交子之父。毕竟三个臭皮匠顶个诸葛亮,交子这样一个颇为成熟的成果,更有可能出自十六家久经商场洗礼的富户之手。

张咏就任成都长官的时间,倒是和十六富户创造交子的时间基本吻合。

第二个问题来自内部,十六家富商大户经营得靠不靠谱?

商人对于钱,看得最开又看得最紧。所谓看得最开,指商人比常人敢于花钱、敢于借贷,敢于挑战常人瞻前顾后甚至避之不及的领域,一旦成功便利润无穷。所谓看得最紧,指商人对于资金风险的嗅觉远远强于常人,稍有不利的风吹草动,他们撤资避险的速度迅雷不及掩耳。

交子的运行便是这样。众人觉得有利可图便蜂拥而上,敲锣打鼓、热热闹闹地表示支持;一旦运作过程出现些许裂缝,大家纷纷抛弃,很快使大厦倾倒。

一开始,十六富户的经营是靠谱的。他们本来就是成都地区最具财力、生意做得最大最强,又最愿意“搞发明”的大商人。他们联合起来经营交子,还通过承担更多公共服务的形式说服了地方官,听起来就打动人心,让人对交子这样新事物跃跃欲试。借着十六富户的财力、名声,加上轻薄的纸张的确比笨重的铁钱好用不少,交子一开始顺风顺水,口碑一传十、十传百,取得了阶段性胜利。

然而,富户们没有那么老实,而且没有一家富户把经营交子作为主业。所有交子运营者都是先把其他生意做大,以其他生意为主业,再经营交子以求锦上添花,获得更强的商业影响力和主导权。

民营交子运营过程中遭遇的最大问题是兑现。人们信任交子,归根结底是信任这十六富户,相信他们有足够的财力和足够的诚信能够随时、足额兑现客户的存款。据一部叫做《宋朝事实》的宋代史书记载,有一次许多交子持有者听到了什么不好的风声,扎堆要求兑现,而某些发行者竟然闭门不出,这些交子持有者只能聚众抗议要求不负责任的发行者必须兑现。后来官府派人交涉,最终发行者承诺兑现,却远比当时民众存入的铁钱数少得多。交子持有者为了减少损失,不得不答应,独自吞下亏本的苦果。这样看来,某些发行者的兑现能力相当差,要是交子持有者闻风而来造成挤兑,后果不堪设想。

我想交子发行者无法应对挤兑一事,至少说明一好一坏两个问题。

首先是好的方面。按照人们讲述银行金融业发展的一般脉络,银行发行的票据经历过三个阶段。先是票据金额与银行存款数量完全对应的阶段,再是票据金额高于银行存款数量的阶段。后者表示银行家们认识到存款持有者几乎不会同时持票据要求兑现。与其把存款放在仓库中积灰,不如只保留日常经营和避险所需的部分,把暂时用不着的大部分拿出去放贷,或投入其他有利可图的经营活动。交子出现挤兑问题,说明发行者的意识已经达到了第二阶段。而当时甚至南宋和后代的许多文士、官员仍然鼓吹发行票据和纸币需要100%准备金。交子发行者毕竟沉浮于商海,比那些不懂得实战的人看得透。银行发行票据的第三阶段就更晚了,也更难以被人意识到:其实可以先有贷款,再有存款。你以为银行发放贷款的基础是存款,其实银行放贷压根不需要存款。这当然是后话。

其次是不好的一面。挤兑,无非说明发行者的意识到位,但制度尚未设计明白,难以规避经营不善和人心浮动。更要命的事我在前面已说过,十六富户没有一家把交子作为主营业务。宋代史料也多指明发行者经营不善、无法兑现是导致私营交子崩溃的直接原因,“既久,而或不能偿,民讼不已”,“寻亦赀衰不能相偿,争讼数起”之类的说法并不鲜见。交子发行成功固然能为发行者赢得利润,可发行者其他产业的衰败,则会要了交子的命。因此,经营交子得到的收益必然不会稳当躺平,被挪用到其他产业再正常不过。时过境迁,曾经的富人因经营不善跌落谷底,他们发行的交子也就从人人乐见变成人人喊打。

更何况,私营交子发行者和持有者的权利、义务不对等。发行者无需准备本钱,无需定期公布财务报表,仅以自己和另外十五户的名声作为信用支撑。他们只需要掏出印刷成本(甚至印刷成本也不完全由他们出,客户存钱换交子时需要缴纳手续费),完成官府交待的事项便可以从事这一本万利的生意。持有者却需要拿出真金白银才能得到交子,还没有办法约束发行者留存足够用于兑换的铁钱,他们无从得知自己的财富是否被人挪用。一旦发行者的经营状况陷入困境,交子持有者便面临赔付无门的窘境。

三、整顿改造

私营交子的运营充分证明,仅凭借十六富户的财力、名声和较为简单的运营方式,无法让私营交子长期稳定发行流通。类似挤兑的恶性金融事件时有发生,原本被官府不管不顾的交子再次进入地方官的视野。

像张詠那样的开明宋代官员毕竟是少数,多数人对于民间自发运营的新事物,特别是要与朝廷发行的货币分一杯羹的交子抱有怀疑甚至反对态度。从发行的第一日起,反对的声音就从不缺乏。当交子陷入泥潭之时,反对声浪便呈现出压倒性的优势。其中决定性的声音,来自益州知州寇瑊。

寇瑊上任没多久就开始着手平息民间交子的混乱事态。他采取“先斩后奏”的处理策略,基本解决问题后再呈报皇帝,并请求禁止民营交子。寇瑊在写给皇帝的报告中称:

“臣到任,诱劝交子户王昌懿等,令收闭交子铺、封印卓、更不书放。直至今年春,方始支还人上钱了当。其余外县有交子户并皆诉纳,将印卓毁弃讫。乞下益州,今后民间更不得似日前置交子铺。”

这段报告中出现了一个关键的姓名——王昌懿。此人被寇瑊点名,估计是十六富户中最具代表性者,不是领头羊,就是处理挤兑事件最不力、造成影响最恶劣者。寇瑊对王昌懿的态度很不客气,几乎可以说是采取“断然手段”:交子铺不许开、印章查封、交子不许发行。而即便没有新的交子流通出去,王昌懿等人也从寇瑊上任之初到“今年春”才把客户的钱还得七七八八。寇瑊既然如此向皇帝报告,表示他认为王昌懿等人还钱的周期绝不算短。

解决完了成都城内的麻烦事还不算完,外县的交子铺也没能幸运躲过寇瑊的打击。这位对交子无甚好感的地方官同样下令把外县交子铺的印章毁弃。而他最终的目的则是请求皇帝批准,益州民间今后再也不许如之前那样设置交子铺。

兹事体大,读罢寇瑊的报告,远在开封的中央决策层没有轻易决断,而是请益州路转运使张若谷和益州知州薛田商议后共同定夺。值得注意的是,益州知州已不再是寇瑊,薛田在寇瑊报告“走流程”的过程中走马上任。作为报告撰写者的寇瑊,无法进一步落实自己的意见。

张若谷和薛田对于交子的看法比较积极,不同意寇瑊提出的封杀措施。二人深入分析了铁钱和交子的特点,指出铁钱实在不便于街市交易,而“交子之法久为民便”,不可因噎废食。既然民营交子问题重重,不如收归官营,由官府出面认真地建立一套交子制度。