阴历、夏历与农历

作者: 郭红锋

阴历

“阴历”,是根据月相圆缺变化的周期,即“朔望月”而制定的历法,因月亮古称太阴,故阴历又称“太阴历”。

古人很早就认识到月亮有非常规律的圆缺变化,这个规律就是大约29.5天的周期,于是古人就很聪明地把月亮圆缺变化的规律来记录比“日”更长一些的日期,就是阴历的“月”,而且采用大、小月交替,即大月30天,小月29天,平均下来就是29.5天。这样既符合了月相,也满足了月亮圆缺的变化周期,使得任何一个阴历月里的月相(圆缺)变化都是一样的,即朔(初一)那天是看不见月亮的,随后每天见到弯弯的月亮一天天饱满,到望(十五或十六)就变成圆圆的满月啦。

阴历对昼夜的计算,以日落为一天之始,到次日日落为一日,通常称为夜行前,即黑夜在前,白昼在后,构成一天。因每月天数不能有奇零,故阴历一个月为29日或30日。每月以合朔之日为首,即以朔日为初一日。每年以正月(雨水节气所在的朔望月)的朔日为岁首。

单纯的阴历,能跟月相很好地吻合,不用日历只看月相就知道是阴历月中的哪一天。但也有一个缺点,就是单纯的阴历一年(12个月)的长度比回归年短,也就是12个阴历月的长度通常是354天多,而回归年的长度(即太阳在太空沿黄道运行一周的时间)是365天多。如果单纯使用阴历很快就会与季节对应不上,因为季节取决于太阳,其周期是与回归年对应的。

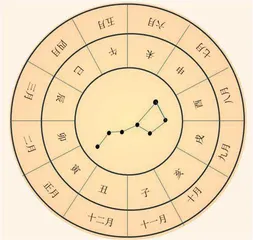

斗建

斗建,是中国古代历法中的一个重要概念,指的是通过观察北斗星的斗柄指向来确定四季和年月。在古代,人们首先发现在不同的季节,黄昏时北斗星斗柄在不同季节指向不同,斗柄东指为春,南指为夏,西指为秋,北指为冬,一年一轮回。这种方法可以追溯到《淮南子·天文训》和许多古天文典籍,其中详细描述了北斗星与季节的关系。后来人们又进一步发现斗柄指示的方向可以细化为十二月,并与指示地面方位的十二地支(正北为子,依次为丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)结合,发展出十二月建(地支纪月)的表达方法。例如,正月指寅,称为建寅之月;二月指卯,称为建卯之月,以此类推。

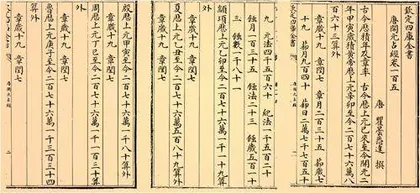

夏历与古六历

夏历,与黄帝历、颛顼历、殷历、周历、鲁历合称古六历,都是已经失传的古代历法,但对后世影响很大。夏历,传说是中国夏朝时期创建的历法,现在只能从一些古籍上了解其大概的内容。古六历的主体都是以朔望月为基础的历月规则,以太阳在黄道运行一周365又1/4日为一回归年。古六历中各历的差异主要是历元、实行地区等有所不同。夏历的起始以春季一月为正月。

古六历每月都有名称,一般起始月都叫正月。正月定在何时,历史上各历法中不尽相同。夏历以春一月为正月,相当于地支纪月的建寅之月;商历以冬十二月为正月,相当于在地支纪月的建丑之月;周历以冬十一月为正月,相当于地支纪月的建子之月;秦历(颛顼历)以冬十月为正月,相当于地支纪月的建亥之月。这就是夏历建寅、商历建丑、周历建子、秦历建亥等说法的由来。

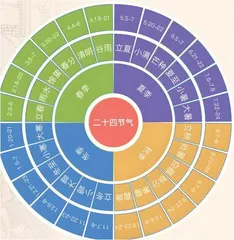

农历

农历,源自夏历等古代历法(一段时间被称为夏历,但不能与古代夏朝之历混淆),后经历代演进,属于一种阴阳合历,它的平均历月为一个朔望月周期,这一点与阴历规则相同,所以有阴历的成分;另一方面它的历年为一个回归年的长度(太阳在黄道运行的周期),并设置二十四节气以反映季节特征。所以农历既有阴历成分又有阳历成分,故称阴阳合历。

中国在民国前一直采用农历,为了与民国元年采用的新历法(即公历)相区别,所以后来称为“旧历”(或夏历)。社会上通常会以为阴历适合于农事,故称为“农历”,其实阴历和农历是有区别的。而与农业生产更为贴切的是二十四节气,所以有人称农历二十四节气,是指农历中的阳历成分。