饸饹面

作者: 向楠一

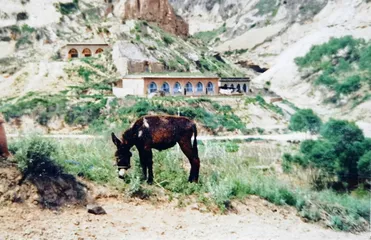

1991年,我因随行采访一位老红军而去了延安。那时年轻力壮,加上当记者的职业习惯,每到一地总会四处走走看看,熟悉周边环境,也了解当地风情。

一天中午,趁老红军夫妇休息,我到招待所外面去爬山。

已进入6月,但延安的山上还是有些清凉。我独自在寂静的山上转来转去看风景,累了便坐在一处山坡上休息。

我坐的地方是山间的一处高坡,侧面有一条羊肠小道通上来,正面的角度很陡,简直是直上直下了。

正吹着小风兀自欣赏风景,突然被脚下的动静给惊了一下。

老天爷!平地一个羊头露了出来,接着先上来一只羊,又上来第二只羊,羊儿们排着队,接二连三上来了,共有三四十只。

刚才一惊,现在则是一喜—如果不是来到陕北,长那么大都不会见到羊居然能爬这么陡的山,也见不到这么多的羊。那会儿已看过电影《草原英雄小姐妹》,知道只有在大草原上才有那么多的羊。

不过电影是动画片,羊儿们是画出来的,现在看到的羊群可是真的,这让我又惊又喜,就想去跟羊儿友好接触一下。

却不料羊儿们对我这个不知道从哪儿冒出来的生客很警惕,个个竖起羊角,“咩咩”叫着对我瞪眼。

正与一群羊大眼瞪小眼地对视,一个声音从我背后响起:“嫑(别)怕,不吃人呢。”

扭头看,一个穿黑色对襟上衣、头上裹着白羊肚手巾的六七十岁的老汉,从我身后的斜坡上走过来,手里还拿着一根鞭子。显然,这群羊是他的。我赶紧站起来跟他打招呼。

羊儿们见自家主人来了,也就对我放松了警惕,四散开来,在山坡上悠闲地吃草,我和老汉就坐下来聊天。

老汉说,一看我就是城里人,问我是不是住在山下那个招待所。我说是。

老汉很健谈,大概跟当羊倌儿的经历有关,常年在这沟沟梁梁上转悠,能见到十里八乡的人。

我忽然想起陕北的《信天游》,一个在山上四处游走的放羊倌,不唱几句《信天游》,要如何打发寂寞的时光?果然,我一问,老汉二话没说,鞭子一甩,站起来就吼了两嗓子:

“把你的白脸脸调过来,

干妹子你好来实在好(吗哎嗨哟),

哥哥早就把你看中了(哎哟),

看中了(哎哟)看中(吗哎嗨)了……”

置身于这黄土高坡上,听一个白发老汉唱曲儿,与坐在城里的家中看电视完全是两种感觉。歌词明明唱的是男欢女爱,却有种苍凉的味道,听得人想掉眼泪。

唱完了,老汉坐下来接着跟我聊。他知道我是记者,就更高兴了。我们聊了差不多有一个小时,这时,一个女人的声音从坡下传来,老汉说是他家婆姨。我们赶紧站起来。

我跟着老汉走下坡,跟他的“婆姨”打招呼。老汉明显带着炫耀的语气向婆姨介绍,说我是个记者,刚才采访他呢。

婆姨对我笑着招呼了一声,然后急慌慌对老汉说了一堆话。

老汉给我翻译了一遍,说自己给人家说媒呢,明天男方要到女方家看一看,得他这个媒人领上去。他邀请我一道去。

我问他相亲时有外人在场是否不方便。他说不碍事,我去了他们更高兴,给他们增光长脸呢,说不定这桩亲事就成了。

山上的窑洞家家都差不多,我发愁怎么能找到相亲的那家。老汉就和婆姨邀请我到他家里坐坐,认认门儿,第二天从他家一道走。

二

我去了老汉家。

我要怎么形容呢?那个年代的陕北真穷啊。老汉家算是比较体面的,收拾得也干净,但屋里也就一桌一柜,除了灶台就是炕。院子倒还挺大,有个大大的羊圈,用一排树枝、几块板子围着。

第二天一早,我向老红军请了半天假,9点钟赶到了放羊老汉家。

已经有一个小伙子等在老汉家。小伙子显然已听老汉说了我的身份,看见我很兴奋,主动跟我握手。老汉说得没错,有记者跟着让他很有面子。

小伙子穿着件迷彩服外套,里面却是雪白的衬衣,还打着领带。这在山村里真算是很隆重的装扮了。

老汉也换了身干净衣服,头上没再裹白羊肚手巾。他说,男娃女娃都是本村的,互相也认识,说媒就是走个形式,“天上无云不下雨,地上无媒不成亲”嘛。

走在路上,老汉给我介绍当地风俗,说男方到女方家去,是让女方家爹妈看看未来女婿模样行不行,说话办事咋样。要是相中了就管顿饭,吃饸饹面;要是相不中,吃顿面片汤就把人打发了。

我说:“他们男女双方都认识,那肯定是吃饸饹面啦。”老汉说:“这可不一定,也有那临时变卦的。”

进了女方家的院子,女方的爹妈都在门口迎媒人。院子里打扫过,地上还有水点儿的痕迹,空气里飘着土腥气。

我特想看看相亲的女子长什么样,却没见到她,不知躲在什么地方。老汉说这是规矩,得先让女娃的爹娘见了男娃,考察一番,觉得满意了,才能让女娃出来见面。

老汉作为媒人,被女方的爹娘热情地请上了炕。老汉让我也上炕,我没盘腿的习惯,也想自由活动,趁机四处看看,所以就谢绝了。

女方的爹也上了炕,拿起一包香烟拆开了给媒人敬烟,也掏出一支递给我,我赶紧摆摆手。

小伙子没脱鞋上炕,而是坐在炕沿上,样子很拘谨,两只手也好像没地儿放,握在一起一个劲儿搓。坐在黑乎乎的窑洞里,他的白衬衣显得更白了,把他的黑脸衬得更黑了。也对,即使是相熟的乡亲,第一次郑重其事地上门见丈人,换成谁都得紧张。

炕上铺着凉席,摆着四个盘子,装着瓜子花生,但没谁会真的去吃,就是个待客的形式。

这种场合,唱主角的是媒人。放羊老汉高声大嗓地说着吉祥话,夸男娃长相多么排场,在家里和地头上多么能干。

趁着男人们说话,我跑到窑洞外面,想看看女方在哪里。

在灶火间,我看到一个女孩儿正帮着母亲做饭。

女孩转过头来时,老实说我有点儿失望,她长得一点儿也不漂亮。或许是我的期望值太高了,总觉得未来的新娘即便不是貌似天仙如花似玉,起码也得模样标致些。

其实,以一个农家姑娘的标准来衡量,女孩也不错,长得白白净净,穿件天蓝色的确良衬衣,举止也文静。

我看了看灶台上摆的菜,就是些黄瓜萝卜。一个专门和面的大陶瓷盆放在灶台边。我掀开盖儿看了看,里边已经和好了一团白面。只是不知,一会儿它会变成饸饹还是面片?

这时小伙子过来了,招呼女孩一声,两人冲我点点头就出去了。

女孩儿的母亲说:“俩人出去说话咧。”

我问她对男孩满意吗。她说还可以,家里老人都还行,是正经人家。男娃脾气好,闺女过了门儿不受气。“女人图个啥嘛?一辈子不受婆家气、不受男人气就行咧。”

我听得挺高兴,这趟没白来,肯定是个圆满的结局。我回到窑洞里,等待那个最重要的时刻。

一会儿工夫,小伙子进来了,坐在炕沿上,表情明显比刚才活泛多了。

炕上的瓜子花生撤下去,几道菜端了上来。即使用当年的眼光来看,这顿饭也是相当简陋的,不过是几盘看上去都黑乎乎的凉菜,但还有一盘摊鸡蛋,香气一下飘满了整个窑洞。

女孩进来给媒人敬酒,还很羞涩地端给我一杯。

终于,女孩给客人们端饭了。

我看到,她手里端着的是一碗饸烙面,饸饹是白面做的,花花绿绿的臊子上漂着红红的一层辣椒油。

这可不是一碗普通的饸饹面,是男女之间的定情面。在我的感觉里,这一层红红的辣椒油比大红灯笼都亮,把窑洞都照红了。

窑洞里的气氛立刻热烈起来,每个人的脸上都笑成了花儿,刚才的聊天、试探、考察仿佛都是铺垫,是前戏,只为等待这一个隆重的开场或压轴。

在陕北的黄土高原上,这是流传了上千年的风俗。饸烙面,就好比月老手中的那根红线,吃下这碗面,一对前世修来姻缘的男女,就生生世世、长长久久地拴在一起了。

那里是陕西延安宝塔区桥沟乡东胜村。30多年过去了,说媒的老汉估计已不在世。不知吃下了饸饹面的那一对儿男娃女娃,现在还拴在一起吗?