学科融合背景下本土非遗“舞草龙”进校园

作者: 张恒源 林芷晴 张燕娜

汝湖“舞草龙”是由福建沿海传入惠州市惠城区汝湖镇的一种传统习俗,2015年入选惠州市第六批市级非物质文化遗产名录,其稻作文化思想是地方民俗和文化遗产的重要组成部分。

随着社会的发展,人们的文化生活日益丰富,审美需求提高,新兴项目兴起,舞草龙逐渐被年轻一代淡忘。而对于舞草龙习俗文化颇有研究的民间艺人年事已高,有的相继离世,扎龙、舞龙技艺面临传承的困境。基于此,我们尝试以劳动+学科融合,推动“舞草龙”进校园。

一、探寻价值:劳动+学科融合实践价值

1.小组合作为形式,促进合作开展

以“项目式学习”驱动学生小组合作,秉承“做中学、学中做”理念,促进本项目的开展。

2.经验累积为路径,促使合作多元

学生直接体验和亲身参与,注重“动手实践、手脑并用、知行合一、学创融通”,通过设计、制作、试验、淬炼、探究、经验总结等方式获得丰富的劳动体验,习得民间传统劳动制作知识与技巧技能,感悟和体认劳动价值,从中培养劳动精神。

3.引进校园为导向,推动传承发展

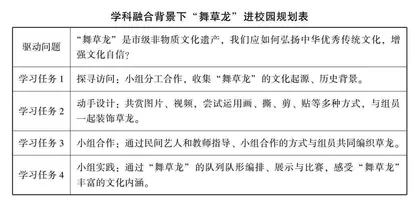

以“区域传统非遗产业特色”为出发点,以《义务教育劳动课程标准(2022年版)》为导向,注重中华优秀传统文化和工匠精神的手工劳作,并适当引入体现新形态、新技术、新工艺等现代劳动内容,推动地方传统非遗项目的传承与发展。活动分为准备阶段、实施阶段和展示阶段。其中,实施阶段有4个学习任务,如下表。

4.以“情”带动,让传承合作常态化

“舞草龙”进校园,不仅对具体落实、传承和发展非遗文化有重要意义,更有利于优秀传统文化的传播普及,促进优秀传统文化保护传承与现代教育体系深度融合,加强学校与区域的合作。

5.分“合”有术,让合作方法具象化

在“劳动+学科融合”背景下,重在“学科融合,内外联动”,注重将知识学习与实践相结合,强化“做中学、学中做、创中学”以及相关学科的横向配合。以项目式学习为导向,培养学生核心素养与深度思维,提升学生小组合作学习能力与解决问题能力。

6.通“力”劳作,让推广方式创新化

非遗文化是民族、地域和人类文化多样性的体现,推动非遗文化进校园,能让更多学生了解珍贵的文化遗产,增强学生的文化自信和文化认知,塑造良好品德和人文精神。

二、劳动教育+学科融合实践探索

1.三轮驱动,引发传承意识

情感驱动。学生自主组队,每个学习小组的分工由小组商议完成,教师原则上不作干涉,通过民主的方式调动学生的积极性。以“做中学、学中做、创中学”为理念,激发学生内部动机,营造良好的学习氛围。

任务驱动。发布主题任务,明确合作内容,学生灵活运用知识解决真实问题,交流合作促使学习小组的合作框架、支架具象化。

规则驱动。制定小组合作规则,约束合作性行为,引导学生在“言有理、行有序”的规范合作上,实现有思维含量的合作学习进阶。定量给小组分发稻草,协调物资,使学生养成认真负责、团结合作、珍惜劳动成果等品质。

2.三轨融合,提升劳动+学科融合合作水平

(1)语言支持(语文支持)。从激趣入手,安排学生到汝湖镇上围村实地考察,通过资料搜集、调查采访、宣传推介等活动,学生对“舞草龙”的文化起源、价值功用、历史沿革、艺术设计、现代传承创造与创新等进行深入学习探究,完成学习任务1。随后,根据收集到的资源、调查的结果,制订合理、详细的方案。学生在合作、探究、讨论、实地考察等情境中愉快学习,通过汇报会上的小组分享、汇报、总结,启发学生自主发现阶段性问题,能够自主解决问题,通过小组间的分享,集思广益,相互协作,遇到疑难问题时教师给予帮助。

(2)技术支持(美术支持)。教师在美术课堂播放“舞草龙”视频、图片,引导学生尝试运用画、撕、剪、贴等多种方式,与组员共同装饰美丽的草龙。教师根据学生的动手设计情况进行反馈,纠正个别小组一些似是而非的设计误区,同时根据实际动手制作情况和学生反馈意见不断完善,从最初的设计1.0版本,到最终的4.0版本。在小组合作共编草龙环节,学生明确草龙的设计、制作编织过程,掌握编织草龙的相关知识,完成学习任务2、3。教师引导学生欣赏、研究草龙作品,培养学生关注生活、了解民间美术的意识,激发对中华传统体育文化的兴趣及民族自豪感,感受我国传统的民俗文化和“非遗”文化中体现的创造力。

(3)技巧支持(体育支持)。学生以小组合作的形式,用小成品草龙进行舞动练习、展示,体验合作成功的快乐。学校邀请传承人进校园,示范、讲解、演示,教师引导学生体会步伐要点与舞动的过程,感受技法。教师巡回指导个别纠错、表扬,完成互评、自评。通过小组展示示范,学习动作套路,展现动作组合套路整齐划一,动作变换流畅、自然,完成学习任务4。

三、思考

1.助推学科教师合作支持

在“劳动+学科融合”背景下,“舞草龙”项目以小学语文、体育与美术课堂相协调、融合项目式学习的形式,引导学生了解汝湖镇上围村、下围村的本土民间体育文化。教师根据《义务教育课程方案(2022年版)》相关学科内容,制订相应的过程性评价与总结性评价量化表,学生完成相应的自主学习任务。教师在每个子项目任务中的指引,带领学生进行深度了解、动手制作与舞动,学生的学习兴趣、小组合作能力、思维能力得到提升,习得了劳动知识与技能,感悟和体认劳动价值,培养劳动精神,体会中华优秀传统文化和工匠精神,加深了对民间传统“非遗”体育项目的认知、理解与传承。

2.横向推广拓宽“舞草龙”文化的广度

以项目式学习的方式撬动汝湖镇本土民间传统体育“非遗”项目,有效运用了本土特色优势资源,使学生自主认识“舞草龙”,在新时代赓续弘扬中华优秀文化,树立民族文化自信。劳动教育与学科融合合作的尝试,打破了传统的教学模式,既符合新课标的要求,又培养了学生对“非遗”的亲近感,调动了学习的主动性。

3.纵向合作开掘劳动+学科融合的深度

劳动与其他学科的融合,打破了传统教育分科的壁垒,让学生在全面发展的同时,更好地理解和体验劳动的价值。通过劳动教育,学生可以更深入地了解社会、认识自我,培养吃苦耐劳、团结协作等品质;而通过学科学习,学生可以更系统地掌握知识和技能,为未来的职业发展奠定坚实基础。学科深度的融合,是学科资源的有效整合,为劳动教育注入了新的活力。将劳动教育与学科知识相结合,不仅有助于提升学生的综合素质,更能培养他们的劳动意识和劳动技能,在多学科领域中感受劳动的独特魅力,提升实践能力和创新精神。这种实践教学也提升了劳动教育的质量。

本栏责任编辑魏文琦

实习编辑梁弘臻