逆向教学设计:从理解到认知结构的发展

作者: 张琳 刘艳红 冯春艳

[摘 要]学习以知识迁移为最终目的。在实际教学过程中,学生常常处于浅层学习,难以理解知识的意义,无法解决实际问题。迁移的机制是基于理解的认知结构发展。逆向教学设计依据认知结构的形成原理,采取“以终为始”的逆向思考逻辑,将评价设计置于学习指导设计之前,基于理解的六个维度来进行目标设计和评价设计。逆向教学设计围绕“整体”和“有序”来进行,需要充分发挥教师宏观思维与微观思维的协同作用,其实施路径包括确立以理解为核心的三维目标、设计表现性评价、构建优质的问题系统、布置基于问题解决的任务活动以及组织有吸引力的学习资源。通过这种教学的实施可以破除学生浅层学习、无法迁移知识的困境。

[关键词]教学设计;逆向教学设计;理解;认知结构;三维目标

[中图分类号]G420 [文献标识码]A [文章编号]1005-5843(2025)02-0109-06

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2025.02.015

高校教学往往具有较强的综合性和实践性,学生希望通过系统化的专业学习来实现知识迁移,解决实际问题。从目前高校教学设计的现状来看,教学内容富有结构性与条理性,但教师教学理念相对滞后,仍以讲授式为主导,学生在学习过程中常陷入机械记忆,所获得的往往是“惰性知识”和“粗浅经验”,缺乏意义的建构,少有深度思考,处于被动的学习地位。由于对专业课程欠缺整体且深刻的理解,学生无法适应未来复杂多变的工作环境。如何促进学生深度理解专业知识以及自身认知结构发展,提升学生专业素养和实际解决问题的能力,是高等教育教学所面临的重大挑战。

一、基于理解的认知结构建构

(一)理解是探求知识意义的过程

长期以来,学生掌握的专业知识无法满足现实社会工作的实际需求,其原因不能简单归结为专业教学内容与现实需求脱节,更重要的是学生在课堂教学中没有理解所学专业知识,进而无法迁移运用。从心理为中心的知识内源论来看,知识源自人类经验的总结,是认知世界和改造世界的工具。从世界为思考中心的外源论来看,知识是由感性经验上升为理性思考的表现形式,是人类在现实世界生活劳动中对规律的提取以及意义的建构[1]。知识具有结构性,教学设计的最终目标是让学生掌握本学科课程的基本知识结构,以解决实际工作中所遇到的问题。这种掌握不是让学生死记硬背,而是学生基于理解主动探求知识的意义,建构个人意义的认知结构[2]。知识具有社会性,社会取向的建构主义理论强调了知识的社会本质,学习是知识的社会协商,因此学习共同体的建设在学习中显得尤为必要[3]。知识具有情境性,专业课堂教学中所设置的问题情境与毕业后从事工作所遇到的实际情景要保持一致,有助于学生实现专业知识的迁移[4]。理解是学生探求事实意义的结果[5],尽管“理解”在目标分类学中很模糊,教师难以阐明“理解”与“知道”的区别,但学者们仍然尝试阐释理解的内涵。布卢姆将理解与领会进行了比较,认为领会属于理解中较高级的水平,在这种理解过程中,学生进行了具有自我认知意义上的建构。理解是通过有效应用、分析、综合和评价,来明智恰当地整理事实和技巧[6]。“理解”有别于“知道”,具有6个维度:解释、阐明、应用、洞察、神入和自知[7]。

(二)优质认知结构是主动建构的结果

发展认知结构是迁移知识解决实际问题的前提。认知结构在广义上是学生在感知和理解客观世界过程中形成的一种心理结构,在狭义上是指学生经过专业系统学习之后头脑中形成的某种学科知识结构。认知结构是把事实、概念、观念有意义地组织形成一个统一整体[8]。认知结构包括知识的表征方式、知识类型和知识的组织,这种心理结构建构的结果包括知道是什么(陈述性知识)、知道如何做(技能性知识),以及知道为什么(因果关系)。如何快速实现从新手到专家的转变,这与其认知结构的发展密切相关。在真实的问题情境中通过图式、同化、顺应和平衡等认知机能之间的相互作用,可以促进认知结构地发展[9]。专家与新手的区别在于,专家掌握系统完备的专业知识结构,能够迅速解决问题,其头脑中存在专业领域的数十万个知识组块,这些知识组块之间形成有秩序的网络层次,不断发展成优质的认知结构。专家在接受新的外界信息后,会选择有价值的部分纳入相关认知结构中,并维持长时记忆和快速提取。专家在分析解决问题时会关注各结构要素的关联以及知识的意义。而新手的相关知识经验缺乏且零散分布,在解决问题时更关注细节,少有琐碎信息之间的联系。新手只有超越具体的事实和信息,理解专家思考世界的独特方式,未来才会像专家一样做出精准研判和决策。

复杂认知结构是实现知识迁移的内在机制。教育的目的是激发和引导学生的自我发展之路,这种自我发展可以理解为智力发展,通常在30岁以前发生[10]。迁移是把学到的知识迁移到新情境的能力,是课程教学的终极目标,学生的学习只有达到“高通路迁移”(high-road transfer)水平才能满足现实需求。当新任务与原任务不相近时,“高通路迁移”依靠高阶思维的反思性学习,从具体问题到抽象原理再到具体问题的路径,迁移可以建立起不同具体问题之间的联系。隐性知识的运用同样需要借助“高通路迁移”。高通路迁移构建了“具体与抽象”以及“抽象与抽象”之间的复杂网络,进而形成更为丰富的认知结构,联结了不相似的具体问题。专家型认知结构丰富有序,联结多元,思维的层次网络更加融通,迁移更容易实现。专家对于实际问题更有洞察力,对专业领域具有通透的理解,能深入浅出、言简意赅地解释、阐明和批判,巧妙运用隐性知识。

(三)理解推动认知结构发展

认知结构的发展以理解为基础。具体来说,理解可分为概念性理解(Conceptual Understanding)[11]

、全局性理解(Global Understanding)以及整合性理解(Integrative Understanding)。其中概念性理解是基础,专家的知识通过复杂的概念体系来组织,反映出对专业领域的概念性理解。如果没有达到概念性理解,就无法实现知识的迁移创新。概念体系本质上是上位概念与下位概念之间的逻辑关系,下位概念由于不经常被运用,容易被遗忘,当下位概念与上位概念对接后,会被激活理解,随之被迁移运用解决问题。顶层的上位概念也被称为“大概念”(big idea),如同锚点、车辖、魔术贴和透镜,可以将碎片化的概念性知识和事实性知识联结起来,由此看来,提炼出各专业课程中的概念体系显得十分重要,这些概念或术语所构成的概念体系建构起整个学科课程的知识结构。基于事实性知识理解建构的知识结构,将进一步促进认知结构发展。全局性理解强调对某一主题或问题的深度理解,能够识别出重要的模式、趋势和原则,将事实和信息整合形成具有关联性的结构,并能在不同的情境中灵活运用。这种理解可以应对复杂的世界变化,有助于决策制定和环境适应,在教育实践中,富有挑战性的学习任务、问题解决、材料搜集等方式可促进全局性理解[12]。整合性理解要求学生将来自不同学科或领域的知识、技能和方法结合起来,强调跨学科知识的综合运用,以解决实际情境中的复杂问题或完成特定任务[13]。

二、逆向教学设计的内在逻辑

(一)逆向教学设计的历史探源

传统的教学设计存在着学科逻辑和心理逻辑之间的矛盾,被称为“钟摆困境”。学科逻辑是对学科专家有意义的一种逻辑组织,而心理逻辑是对学生本身有意义的一种逻辑组织。教学设计经历了三代范式,第一代范式是重视教学内容设计,教学内容设计先于目标的设计范式,教学设计遵循内容导向而非结果导向,根据内容设计问题和学习活动,采取具体设计先于明确目标的设计路向。此种教学设计范式因缺乏目标导向,易造成教学低效或者无效。第二代范式是“目标—过程—评价”的设计范式,教学设计首先要制定教学目标,然后依据目标进行教学过程设计。泰勒曾提出:“教育目标成为教学设计的标准与出发点。通过它,课程材料得以选择,课程内容得以成形,学习指导过程得以发展,评价工作得以准备。”[14]这是目前大多数教师所遵循的教学设计范式。第三代范式是由当代著名教育学家威金斯和麦克泰格提出的逆向教学设计“目标—评价—过程”,与第二代范式的区别主要体现在,逆向的教学设计将评价前置到目标确立之后,教学目标成为学习评价设计的根本依据,教师需要有意识地思考以何为证据,证明学生达到对知识的理解和精通。目标是预期结果的明确,评价是确定预期结果达成的证据,最后用目标和评价来指导教学过程的设计,即对学生具体的学习指导[15]。

(二)逆向教学设计的逻辑理路

逆向教学设计的3个阶段依次为目标确立、评价设计和具体的学习指导。这种设计程序的“以终为始”,呈现出从学习结果开始的逆向思考,重在确定预期结果达成的证据收集,有助于学生获取值得理解的内容,使学生时刻保持积极探究的意识,变被动接受为自主探究与建构。学习指导设计包括基于问题系统设计、任务活动设计以及学习资源设计。尽管课程中各单元主题是按照学科逻辑来呈现的,但教师明确了教学的预期效果,在教学设计中会考虑到学生的心理逻辑,并平衡好学科逻辑与心理逻辑之间的关系。逆向设计中的“评价前置”成为平衡二者的切入点。

逆向教学设计紧紧围绕“整体”和“有序”进行, 做到统揽全局、步步落实。“整体”是以上位概念的课程思想统筹教学设计各结构要素之间的关系,“有序”偏向于教学中的问题序列和教学过程中任务活动的布置。“整体”是全面整合教学内容,连贯安排课时目标,关注专业知识的结构,把控教学设计的方向。“有序”意味着按照上位概念与下位概念、下位概念之间的关联来划分教学主题,选取相应的内容和资源并将其序列化。“整体”为“有序”提供方向指引,以促使教师统筹规划,避免以偏概全的内容设计。“有序”赋予“整体”实践性意义,循序渐进落实教学设计。教师在组织教学内容时,要明确概念性知识之间的关联和意义的支撑作用,削枝强干、有的放矢地组织教学资源,挑选整合事实性知识,保证教学实施的有序进行。

“整体”和“有序”的落实需要充分发挥宏观思维和微观思维的协同作用。宏观思维是立足于上位概念来向上整体思考,以构建教学总体目标。如果没有上位概念的黏合,教学设计容易失去方向,教学内容会变成松散的、失去联系与意义的知识碎片。围绕上位概念的整体设计结合了学生的心理逻辑而非完全依据学科内容的知识逻辑。微观思维是向下的纵深思维,体现在主题划分和主题序列的制定上,最终形成主题网络和主题链。

三、逆向教学设计的实施路径

高校专业课程普遍具有概念性结构,教学设计者的任务就是为学生提供清晰的知识结构和过程结构。逆向教学设计结合学生已有的知识结构和心理逻辑,关注内容结构与学生认知水平的关联,通过任务情境和问题系统促进学生认知结构的发展。逆向教学设计的实施路径包括三维目标、表现性评价、优质的问题系统、基于问题解决的任务活动以及有吸引力的学习资源。

(一)确立以理解为核心的三维目标

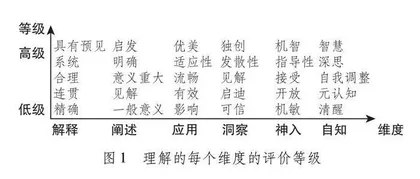

三维目标“KUD”模式有助于学生深度理解学科概念体系[16],学生在课程学习前明确自己将会知道什么(know),理解什么(understand),能够做什么(do),使学生掌握学习的主导权,不断反思自身的学习情况。其中“知道”与“理解”属于内隐式教学目标,“能做”属于外显式教学目标,可进一步结合“理解的六个维度”以及不同等级词汇来表述(如图1所示)。目标表述要尽可能采用行为动词来外显化学生的所知、所理解和所能,应符合指向性、可操作性和可测性3项原则。对于教师,“KUD”模式能够帮助教师完成基于深度理解的主题教学设计。对于学生,“KUD”模式能够帮助学生发展认知结构和理解,学生只有将事实性知识、概念性知识和程序性知识进行交互的迭代加工,才能形成优质的认知结构。因此,以发展认知结构为教学设计的最终目标。认知结构发展意味着思维结构的复杂变化,需要外显化的行为加以呈现,为评价提供依据。例如,公安专业课程要求学生对于实际问题要有洞察力,掌握较为系统的隐性知识,对专业领域具有通透的理解,能深入浅出、言简意赅地解释、阐明和批判,能够围绕学科核心概念来调取知识。如侦查学课程的教学目标可以设定为:学生能够阐明人像比对、声纹侦查、人工智能、虹膜应用、数据建模等有关概念(知道),能够将有关的原理及技能应用于解决智慧侦查过程中所遇到的问题(理解),完成教师布置的模拟侦查任务(能做)。

(二)依据学习目标设计表现性评价

表现性评价设计要关注学生对知识及其结构意义的理解,以解决实际问题的能力考核为评价重点。教师要对教学设计进行审辩性思考,教学评价是学习预期效果的证据收集,诊断教学设计的有效性并对其中存在的问题做出改进,也是对阶段性的课程学习成果进行总结,对认知结构进行反思。基于理解的评价设计确定了学生是否掌握知识的核心,实现对教学内容的理解。教师可以通过思考以下问题来反思自己的教学评价是否科学有效,如何证明学生实现了有效和清晰的理解?为了使学生达到某个教学目标应该关注哪些行为表现或布置哪些表现型任务?如何区分深度理解和浅层理解?应该设定什么样的标准对学生的理解进行等级评定?这些问题也会时刻提醒教师,避免跳过目标和评价,直接陷入盲目的学习指导和教学实施之中。