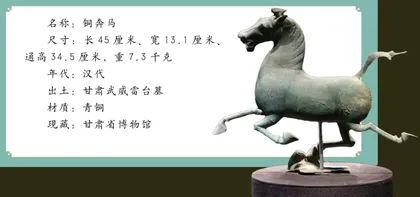

国宝小档案——铜奔马

作者: 李想 张劲硕

翻红的“马踏飞燕”

2022年,甘肃省博物馆推出了一系列以馆藏文物“铜奔马”为原型的玩偶,一经问世便迅速在网络上走红。绿茸茸的马儿“龇牙咧嘴”,造型憨态可掬,尤其是一副“不正经”的表情,颠覆了大众对文物的刻板印象,轻松俘获大批网友的心;马蹄下的“飞燕”也不甘示弱,翻着白眼,既表现出被踏在马蹄下的无奈,又透露着被绿马抢走风头的不甘,妥妥的表情包。得益于这对“活宝”的卖力表现,“马踏飞燕”玩偶线上线下卖到脱销,顺带将甘肃省博物馆推到了网红打卡地榜单前列。

其实,这并不是“马踏飞燕”第一次走红,作为中国旅游标志、甘肃武威市城标、甘肃省博物馆镇馆之冠、多次出国巡展的“国宝级”文物,“马踏飞燕”可谓文物中的初代“网红”。作为中国最具知名度的文物之一,它很早之前就出现在中小学生的课本和影视剧作品中了。曾经有一部名为《铜马铁燕传奇》的无厘头电影,其剧情就是围绕着一件珍藏在少林寺中的外形酷似“马踏飞燕”的“国宝”展开。受电影的影响,笔者在很长一段时间里都误认为“马踏飞燕”有真人般大小,直到在甘肃省博物馆见到实物,才发现原来它没有记忆中那么高大。可能不仅仅是笔者,或许很多读者记忆中的“马踏飞燕”的体量都不小,因为很多旅游城市都树立了以“马踏飞燕”为原型的巨大雕塑,那个形象实在是太深入人心了。

“马踏飞燕”是这件文物的“艺名”,它的官方名称为“铜奔马”,1969年出土于甘肃省武威市雷台的一座墓葬中。不同于墓葬中出土的其他铜马,铜奔马的造型异常矫健精美,整体呈昂首嘶鸣、飞跃奔驰状。马首微微向左偏,长尾飘举在半空,三足腾空,右后足踏在一只飞鸟之上;飞鸟展翅回首,注目惊视。这样的设计不仅体现出了马奔腾的速度之快,还充分表现了当时工匠丰富的想象力以及高超的铸铜工艺。马将所有力量集中在一足之上,却能安稳不失平衡,属实令人叹为观止,就连见多识广的著名历史学家、文学家郭沫若见到它后,也被震撼到惊叹连连,先是为其取名为“铜奔马”,后又重新命名为广为人知的“马踏飞燕”。

铜奔马不但造型精美、体态生动,刚出土时还能发现它周身都用朱、白、黑等颜色进行了彩绘,如马的鼻孔、嘴巴、眼角涂朱,眼珠涂白,黑墨点睛,还用墨线勾勒唇、须、鼻、目、鬃等,马腹部的马鞍上也残存朱、白彩绘的痕迹。不难想象,当年点缀着彩色纹饰的金色铜马该有多么华丽。时移世易,如今铜奔马的金色外衣被绿色铜锈取代,表面的矿物质颜料装饰褪去,但是其外形之美依旧摄人心魄。

马蹄下的未解之谜

尽管“马踏飞燕”家喻户晓、声震寰宇,但围绕在它周围的未解之谜依旧很多,最引人关注的问题就是马蹄下的飞鸟是否为“燕”。关于这个疑惑,我们先来回顾一下当年郭沫若先生将铜奔马命名为“马踏飞燕”的经过。

1971年9月,郭沫若陪同柬埔寨王国代表团访问甘肃时,抽空前往甘肃省博物馆参观历史文物陈列。郭沫若一眼就看到了造型奇特的铜奔马,他认为这件文物的考古和艺术价值非同小可,并欣然将其命名为“马踏飞燕”。

那么,郭沫若当时为什么认定马蹄下的飞鸟是“飞燕”,而不是其他鸟类呢?据说,郭沫若当时由李白的诗词《天马歌》中所说的“回头笑紫燕”而联想到了疾驰如燕的骏马。自古以来,很多人都爱马,这里说的“紫燕”指的就是古代家马的一个品种。相传,汉文帝有良马九匹,其一名为“紫燕骝”。南朝梁简文帝也说:“紫燕跃武,赤兔越空。”

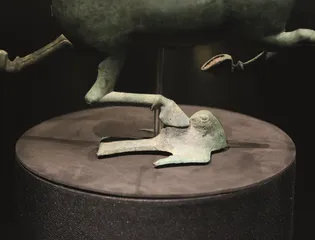

不过,从形态上看,这只飞鸟和我们认知中的“燕”还是有很大的区别。现在最常见的燕子是家燕。说起家燕的尾巴,大家一定不陌生,它的尾羽是典型的叉形,并且是深叉形,也就是经典的“燕尾”。如果家燕的12枚尾羽全部像扇子一样展开,最外侧的2枚尾羽要比其他尾羽长很多。在快速飞行时,家燕的尾巴会打开,即为叉状或剪刀状。但是,铜奔马马蹄下的飞鸟的尾巴呈楔形,所谓的“飞燕”并未呈现家燕尾巴的形态。

从速度上看,马蹄下的“飞燕”也不是家燕。虽然看上去家燕的飞行速度比麻雀、喜鹊、乌鸦等常见鸟类的飞行速度快,但是将目光放到所有鸟类中,这种速度也只能说是“一般般”。家燕飞行时速约为 75千米,与飞行速度最快的鸟类相比相差甚远。而家马奔跑的最高时速通常可达90千米。如果说这匹马的奔跑速度只是刚刚超过了家燕的速度,那么它与一般的家马又有何区别呢?又怎么会让它统领群马,成为墓主人张大将军铜车马仪仗队的头马呢?家燕的速度不足以匹配天马的“身份”,无法衬托出天马的速度,所以说,马蹄下的飞鸟显然不是家燕。

那么会不会是另一类叫作“燕”且飞行速度更快的鸟呢?除了家燕、河燕、崖燕、岩燕、沙燕、树燕、林燕、毛翅燕、锯翅燕、毛脚燕等90余种雀形目燕科鸟类,还有一类鸟也叫作“燕”,但它们并不是真正的燕子,而是雨燕,隶属于雨燕目雨燕科。雨燕的翅膀为尖长形且后拢,脚趾为前趾形,即4个脚趾全部向前,适合抓握岩壁,而不能站立在树枝或电线上,它们与蜂鸟是近亲。

雨燕的飞行速度很快,在整个鸟类世界中名列前茅。其中,飞行速度最快的雨燕是白喉针尾雨燕,它的水平飞行时速达169千米。我们平时最常见的普通雨燕(亦称“楼燕”,在北京也被称为“北京雨燕”),它的水平飞行时速达112千米。直到今天,在甘肃和宁夏一带仍然可以见到这两种雨燕疾驰在天际,捕食各种空中飞虫。但是,雨燕的尾羽相对较短,高速飞行中还会把尾羽收成束状,和铜奔马马蹄下的飞鸟造型差异还是比较大的。

铜奔马的主人—张大将军

雷台古墓还出土了一组铜车马仪仗队,仪仗队中马的姿态与铜奔马完全不同,均为伫立静姿。铜奔马与整装待发的铜车马仪仗队无法形成统一的阵列和风格。以前,在展览中都将铜奔马作为仪仗队的前导加以陈列。近年来,很多学者认为铜奔马或许是专门设计铸造出来的一件特殊器物,并不属于整个铜车马仪仗队。

铜奔马的主人到底是谁一直以来都是大家十分关心的问题。根据墓中铜马身上铭文“左骑千人”官名和“张掖县”建制名称都只在东汉文献中出现过,现在学界普遍认为雷台墓的建造年代应为东汉末年。由于墓葬中没有出土墓志铭和其他确切的文字信息,对判断墓主人的身份造成了许多困难。由两枚仅存“□□将军”二字的印章和铜马身上的铭文可知,墓主人是一位张姓将军。

“马踏飞隼”更可信

考证到这里,大家已经知道郭沫若先生起的名字显然并不科学,无论雀形目燕科,还是雨燕目的鸟类都不符合铜奔马马蹄下的飞鸟的形态特征。那么,有没有一种鸟既符合马蹄下飞鸟的形态特征,也符合飞行速度标准呢?

让我们将目光放到速度更快的猛禽上。从速度上看,矛隼、金雕和游隼更符合飞鸟的标准。矛隼飞得很快,俯冲时速为187~209千米。更快的是金雕,它的最高水平飞行时速为129千米,最高俯冲时速可达320千米。飞行速度最快的鸟类是游隼,它的最高水平飞行时速为105~110千米,最高俯冲时速可达389千米,是世界公认的动物飞行冠军。

金雕是一种大型猛禽,可以捕食小羊、小牛、小马等体形较大的食草动物,成鸟翼展超过2米,显然马蹄下的飞鸟不是它。矛隼则生活在寒冷的苔原地区,现今矛隼也只见于我国东北的最北端。东汉时期西北地区气候宜人,并不适合矛隼生活,那时生活在西北地区的先民可能就没有见过矛隼,自然也无法将其作为参照。

游隼就不同了,它们自古就被人们所熟知,其体形和飞行速度也最符合铜奔马马蹄下的飞鸟标准。古人爱隼,多称其为猎鹰,驯化猎隼、游隼、燕隼等鸟类是北方游牧民族的一种传统文化。汉代是一个极为尊崇野生动物的年代,那时候的人们十分喜爱隼、雕等猛禽以及各种各样的战马和骏马,目前遗留下来的大量文物和文献都可佐证古人的这一喜好。这就说明,从形态特征、速度标准乃至文化含义来看,与马蹄下的飞鸟最相符的就是隼。即使古人不一定能完全准确识别游隼、猎隼、燕隼,但确定铜奔马马蹄下的飞鸟是隼而不是燕,肯定是没问题的。

“马踏飞隼”,这是我们从生物学进行考据的结果。自出土以来,铜奔马就一直被认为是写实主义和浪漫主义完美结合的艺术精品。疾驰的奔马既有写实的一面,也有臆想的部分,那么马蹄下的飞鸟是否也是一种意境的表达呢?为此,很多学者都提出了自己的观点。

有人认为,马蹄下的飞鸟是传说中的“龙雀”,也就是“风神”飞廉,其依据为西汉张衡《东京赋》中的“龙雀蟠蜿,天马半汉”。飞鸟存在的意义是为了体现天马的速度,那么“风神”飞廉自然是最好的参照物,试想能把“风神”踩在脚下,天马的速度得有多快?所以从这个角度考虑,此鸟应该是“龙雀”,为此可以将铜奔马命名为“马超龙雀”。不过,传说中的龙雀为鸟身鹿头,和马蹄下的飞鸟形象差距较大。

有人根据文献中记载的“天马逮乌”认为马蹄下的飞鸟是金乌。在古人的心目中,太阳和乌鸦有着千丝万缕的联系。在现存的一些汉唐时期的帛画中,也能看到在太阳中画有一只三足鸟,代表三足金乌。

还有人通过对“踏”这个动作的释读,认为马蹄下的飞鸟是“鸩鸟”。根据文献记载,“鸩鸟”是一种能食蛇、“聚诸毒在其身”的鸟,如用此鸟之翅搅酒,饮此酒者必死,故称此酒为“鸩浆”,这也是成语“饮鸩止渴”的来源。这种鸟雌雄异名,雌为阴谐,雄名运日。马踏剧毒之鸟合情合理,寓意祛除灾害。为马演绎出这样的能力,也能体现出两汉时期人们尚马的情怀。

只不过,不论是“马踏飞燕”“马踏飞隼”,还是“马超龙雀”“天马逮乌”,抑或是“马踏鸩鸟”,飞鸟本身为何物,或许已经不再那么重要了。铜奔马融合了写实主义与浪漫主义的创作手法,将观者领入艺术的幻境之中,让人深刻地体会到汉代工匠的高超技艺,领略到汉王朝的强盛、自信及开放的胸襟。透物见人,这才是铜奔马最具魅力的地方吧。当然,铜奔马自由奔放、勇于向前的精神象征,与我们新时代的节拍也十分吻合。

写实与浪漫相结合

根据史籍记载,张骞出使西域之后,汉王朝与西域之间商路顺畅,西域的良马通过丝绸之路进入中原地区,改良了汉马,使其更善于奔跑。改良后的汉马的体形发生了极大的变化,一改之前蒙古马四肢粗短、身材矮小的特点,变得头小颈长、四肢修长、前胸宽厚、臀部浑圆。铜奔马的造型与文献中对改良后的汉马的特点描述非常相近。此外,根据媒体报道,铜奔马出土后,中国的畜牧专家对其躯干、四肢、头颈进行了测量,并结合新疆、青海等地饲养的马匹进行比对,发现数据非常相近,这就有力地说明这件文物采用了比较写实的手法。

但是铜奔马疾驰的造型和现实生活中马疾驰的姿态并不相符。在现实中,疾驰中的马的尾巴不会抬那么高;且铜奔马四条腿和腹部的间距较小,也不符合现实。限于当时的条件,汉代的工匠很难用肉眼准确地记录马飞奔的姿态,为了表现马疾驰的状态,他们借用一只凌空飞翔的飞鸟衬托出天马行气如虹、走云连风的气势,体现了中国传统诗意的审美情趣,将汉代人天马行空的浪漫主义和写实主义进行了完美的结合。

【责任编辑】王 凯