水乡札记

作者: 林莽

初春

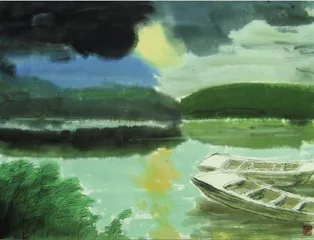

这是初春,淀水那么静,一丝波纹也没有。冰层刚刚消融,水似乎还带着冰的凝滞,只是比阳光下的冰更清澈、更透明。船缓缓地滑行,水面上什么都没有。

数日春风,某一天的清晨,当你走出屋子,放眼望去,往日平滑的水面上,长出了一片片紫红色的嫩芽,如黎明的朝霞映在开阔的淀子上,打破了往日一片灰色的寂静。

一过清明,苇子便展开了嫩得几乎淌绿的叶子,春天在一片清爽的风中真的来了。

水乡的活儿与农区的不同。每年深秋,人们开始收割那一望无际的芦苇,结冰后将它们运回村子的四周。然后就是梳叶、分类、打捆,忙上整整一个冬天。春天一来,反倒显得有些清闲了。渔人们不紧不慢地整理着船只与渔具,修船的工匠们有节奏的敲击声传得很远,仿佛在向水乡的深处告知春天的来临。

水乡的人们不全是会捕鱼的,这种本领带有某种家传的成分。每个村子里都有几个远近闻名的“鱼鹰”。他们手中各有各的绝活儿,使人想起武当弟子与少林功夫,颇有几分传奇的色彩。他们有的能在开阔的水域里观察不同季节水流的变化,以苇箔圈地,鱼便乖乖地进入了设好的“迷魂阵”;有的在壕边、水底下钩,以小鱼为饵,专门钓水下吃活食的大鱼;我更佩服那些游侠骑士般的渔人,他们在船头上放一个丈把高的大网罩,手中一把锋利的鱼叉,船随意地游荡在淀子上,那些小鱼、小虾绝不是捕获的目标,他们船舱里跳动的,总是那些最名贵的大鲤鱼。当然,还有许多种捕鱼的方法,如打网、搬罾、打埝等都是水乡最粗俗的活儿,许多人都会干。

还有那些神奇的放鹰人,梭子似的小船,两舷上伸出几排木杆,鸬鹚们整齐地站在上面。当鹰船从苇丛中钻出来,远远望去,清晨的薄雾里,仿佛飞行着一只黑色的大鸟。

一到春天,村边的柳树吐出嫩芽,冰层消融。修船的工匠们吆喝着把船推人冰冷的春水中,放鸭子的大篷船也驶出了村子,在靠近堤岸的浅水域扎下圈,他们的炊烟从很远的地方就看见了。鸭群在水中觅食,放鸭人在擦拭得干净的船上小憩,他们的船擦得那么亮,几乎能映出人影儿。常年在水乡生活的人,更喜欢干爽与清洁。

姑娘们抱着破成眉子的苇捆,登上岸边的船只,船的一侧就倾斜了。她们将眉子浸透后,竖在船舷上,控去多余的水分,再用房前屋后的石磙子碾。原来挺直的苇子,渐渐变得像她们的长发一样柔软而舒展了。水乡里每一家的房子都是织席的手工作坊。一进门,一边是挑山的火炕,一边是朱漆的大柜,其余就是空出来织席的地面了,有的甚至大得能织两三张一丈有余的苇席。

初春的水乡依旧是寂静的,水面格外开阔,偶尔传来一两声火枪的钝响,天空盘旋起一群群的水鸟,翅膀拍击着空气,发出一阵阵的鸣响,从头顶上掠过去,消失在芦苇丛生的地方。苇子正生机勃勃地生长着,连水面都被映得发出了碧绿色的光波。水鸟繁殖的季节马上就要开始了。

这就是水乡的初春,它水波般地缓缓延展开去,把绿色与生机传给了这个已经苏醒的世界。

五月

到了五月,渔民们不分昼夜地在大淀里忙碌着。壕沟边坐上了一排排的虾篓;大淀里扎起了一圈圈的苇箔;打网的船在水面上往返行驶着,他们敲打着船头上的一块钢板,发出叮叮当当的声响。受了惊吓的鱼,在夺路而逃时便撞在了粘网上。苇子已经长了半人高,水鸟们出没在苇丛中。它们也忙碌着搭起了自己的窝。最小的鸟把窝架在苇秆上,大鸟们把窝建在高出水面的苇地中,窝里铺了厚厚的苇叶。在浓密的苇丛中,谁也不知道那里到底有多少个“安乐的家”。

有时,孩子们撑了船到苇地里捡鸟蛋。大鸟们在他们的头顶上飞翔着,发出惊恐的叫声。苇地那么大,那么多,谁又能走遍所有的地方。

鱼的繁衍期也在春天来临。白洋淀的人称春季的繁殖期为“桃花涮”。它是随着桃花的盛开而来的。

每逢夜深人静,在大淀的浅水域,你就会听见鱼群哗哗哗的戏水声。有月亮的夜晚,渔民们撑上船,驶向淀边的浅水,逆着月光便会见成群的鱼在水中搅动,那些正在产卵的鱼在月光下一闪一闪地,发出银白色的光。

因为水浅,只好弃了船,手提着花罩,赤脚向鱼群靠过去。将要临近时,紧蹿几步,便一罩按下去,如果幸运的话,一下可以罩住三四条大鲤鱼。鱼在水中力气极大,弄不好有时会被鱼连人带罩顶翻在水中。

“罩涮”的夜晚,水依旧是很凉的。人们披了棉衣,在船上静候着鱼群的来临。夜晚的大淀上静极了,除了风声,只偶尔传来一两声夜鸟的啼鸣,划破幽暗中的寂静。远处村子里的犬吠声远远地传来,沿岸渔船上的灯火,一点一点地散布在水面上。将近黎明的时候,产卵的鱼群才渐渐散去。

在春天,淀里干活儿的人们就开始打赤膀了。即使在初春,风和日丽的日子,强烈的紫外线也会烤得表皮红肿。经过一个季节风吹日晒的人们,皮肤呈现出紫铜般的颜色,从远处看去,阳光下的人,仿佛穿了件红上衣。听说,以往女人们在淀里赶路,都是面向船舱而坐,因为不知在哪片苇丛的后面,也许就会转出一位赤条条的正在劳作的汉子。

初夏的淀水也是清澈的,渴了就俯身在船舷上喝上几口,水永远是清凉而甘甜的。紫红色的嫩芽正从水面下钻上来,有的展开了圆圆的叶片浮在那儿,有的还是小荷才露的尖尖之角。5月,大淀里的水生植物迅速地生长,每天都在改变着它们的形态。

孩子们从清明开始下水,经常戏水的皮肤,这时已挂上了一层淡灰色的水锈,摸上去光滑而结实。正午,村边的河道里经常可以看到,成群的孩子在水中嬉戏,他们一丝不挂的,如一群自由自在的鱼。

冬日

初冬的冰层光滑而明净,像一块柔韧而巨大的玻璃。几乎能看到水下所有的藻类和游动的鱼。整个大淀因水流的变化,冰层结得有厚有薄。有的地方几乎一个冬天也不结冰,留下一块小小的水域,有的小到仅有两平方米的面积,当地人称之为“闪眼”,这是一个很具象的名字。偶尔也有一两只滞留下来的水鸟在其中游弋,使人想到安徒生的“丑小鸭”。也许它们还没有等到变成天鹅,就已被踏冰而来的野兽捕捉了去。但我希望它们是幸运的。

冬天的水乡总是灰色的,迷蒙的晨雾使初升的太阳变得胭脂般的红,它在那些挂了一层雾凇的树木间冉冉而升,而后,变成苍白而明亮的一轮银盘,悬在人们的头顶。即使是正午,那光线也似乎过于遥远,失去了应有的热度。当黄昏来临,天气越来越冷,时常听到冰层断裂的轰鸣。如果此刻在冰面上行走,那声响有时会从你的脚下滚过,比夏季的雷声更令人恐慌。涨水的冬季,冰面断裂开很长的缝隙。而降水的季节,大淀上会积起几公里长的交错的冰块,高达三四尺,倾斜地横亘在那儿,像一道道矮墙,阻隔着冰上之路。

白洋淀冬天的交通工具不再是船,而是一种有丈余长,形状像梯子似的冰车,人们称之为“拖床”。在它木制的框架下有两条钢滑轨,如同两把特大号的冰刀。在光滑的冰面上,它行驶起来快捷而轻便,比水中的船快了许多倍。

冬季是白洋淀农活最繁忙的时节。冰冻到半尺厚,冰上收割芦苇的活儿就开始了。人们用一种在冰面上推动的铲刀,齐冰面将芦苇铲下来,那刀刃有一米宽,一块很大的苇地,只要一会儿就变成了一片冰川。人们将成捆的苇子装上“拖床”,这满载的冰车像一座小苇垛,初冬的冰面很滑,只要—个人就能拉动它。如果顺了风,几乎不用费任何力气,就能送回岸上了。如果是逆风,便要像纤夫似的弓腰拉着前行。为了能踏住冰面,鞋上绑了“脚齿”,手中拄着一种像钩连枪似的撑冰车的杆子,即使这样,也不比划满载的船更省力。

空载的时候,人便站在冰车的末端,用冰杆锋利的铁矛向后撑,冰车便会飞快地掠过收割过的、更加开阔的冰川。冬天的淀子上,到处可以看见这种快捷的运输工具。最壮观的是赶年集的行列,有时,几十架冰车一同出行,上面铺了苇箔,女人和孩子们穿着厚厚的棉衣,有的还围了棉被坐在冰车的前边,小伙子们吆喝着飞驰在空旷的大淀上。如果降了雪,冰川一片银白,路便不能随意而行了。只有沿着多年行走的冰道,那才是最安全的。远远望去,那鱼贯而行的行列,在茫茫的冰雪上留下了一幅辽远而抒情的画面。

冬天的旷野是那么静,似乎把所有的声音都吸走了,那些破冰捕鱼的声音,传不了多远就消散在潮润的空气里了。远望冰面上那些小黑点儿在无声地移动,他们用冰锥把一两尺厚的冰层凿开,冰洞连成一串,网从一边拉向另一边,捕捞的鱼堆放在冰面上,很快就冻得像冰块一样硬。整个大淀是灰色的,远处的堤岸在雾气中显得那么缥缈,会使你想起果戈理笔下的俄罗斯原野。“冰雪覆盖着伏尔加河,冰河上跑着三套车。有人在唱着忧郁的歌,唱歌的是那赶车的人……”“一条小路曲曲弯弯细又长,一直通往那迷雾的远方……”,在我们插队知青中,经常能听到这些沉郁而感伤的歌曲。那是20世纪70年代的乡村,内心的煎熬容易使人们失去对生活的追寻,而我们这些从城市的沸水中暂时逃离的人,在感伤中似乎找到了些什么。在白洋淀这片特殊的土地上,确实涌现了一批新时期的诗人,也许这正是时代与大自然对人们的另一种给予吧!