旧书笺

作者: 图南

清晨批改作文时,忽见本子里夹着一片银杏叶。金黄的叶脉间,是学生摘自《读者》的话:“岁月是封寄往春天的长信。”我恍然惊觉,窗外的银杏树已亭亭如盖,而我的书架上,整整齐齐地码着1992年以来出版的所有《读者》,它们像一列沉默的绿皮火车,载满30个春秋。

那年,我尚是穿着蓝白校服的少年。课间10分钟,我总爱蜷在教室后排的角落里,就着斑驳的日光读新到的《读者》,在袅袅升腾的油墨香中,誊抄、背诵“文苑”栏目里的句子。记得有一篇写敦煌飞天的文章,我抄了满本子的比喻句,化用在一次月考的作文中,被老师用红笔圈出,评价为“灵气逼人”。那个红圈至今仍在我的记忆里荡漾,如同莫高窟壁画上永不褪色的朱砂。

1997年,我去省城念师范大学,行囊里塞着父亲买的《读者》合订本。宿舍熄灯后,我常在走廊尽头的窗边就着月光读。某夜,读到一篇怀念故乡炊烟的文章,忽然想起父亲佝偻着腰在灶间添柴的模样。信纸铺在图书馆的木桌上,钢笔尖蘸着暮色,我把杂志里“游子如飘蓬”的句子糅合进了家书。那年寒假归家,我发现父亲把信和那期《读者》用红绸系着,收在樟木箱的最底层。

大学毕业后,我留在省城一所中学当语文老师。2008年寒假,我回家乡过春节。父母都老了,总是不停地说起我年少时的事。父亲从枕下摸出一本封面已被磨旧的杂志,书页间夹着一张我刚工作时给孩子们上公开课的照片。“当老师,就要教娃娃们读这样的好文章……”窗台上那本2002年6月出版的《读者》,正在春风中轻轻翻动,露出我当年用钢笔画满波浪线的内页。

其实,我一直是这样做的。任教二十几年,在每一堂作文课上,我都会和同学们共同赏析一篇《读者》中的文章。《不朽的失眠》中,寒山寺的钟声,永远定格了张继的失眠夜,科考落榜的苦酒被他咽下,在笔尖酿成了千古绝唱,《枫桥夜泊》的每一个字都是失意者与命运的对话——原来人生的“败笔”,也能在月光下开出一朵不朽的花;西域的风沙里,解忧公主的嫁衣被吹得猎猎作响,她不是史书上的符号,而是一个在黄沙里种下玫瑰的女子——用个人的孤寂,换来了边疆几十年的春色;《山茶文具店》的旧屋中,雨宫鸠子替人写下说不出的思念、藏不住的歉意,让每一封信化作温热的药,治愈写信人与收信人的心痂;月光如水,漫过《有月光的生命》,它提醒我们,现实的泥沼再深,也要仰望头顶那盏澄明的灯,像蝉蜕去外壳,像莲挣脱淤泥,生命的纯净不在于避世,而在于即使在尘埃中也依然拥有皎洁的心。去年校庆日,毕业10年的学生寄来包裹,里面竟是出版于她在校那几年的《读者》合订本,最上面放着她的婚礼请柬——原来爱与文字的轮回,早已在时光里默默生根。

午后整理书房,女儿举着最新一期《读者》跑进来说:“爸爸,这篇写春日的文章真美!”阳光穿过她飞扬的马尾辫,在2025年的新刊上投下跃动的光斑。我忽然懂得,那些书页为何总带着体温:它们不是被岁月风干的标本,而是永远鲜活的春天,在代代相传的阅读中,不断生长出新的年轮。

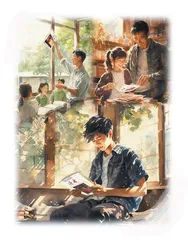

(肖 琪图)