赵国辉 大河奔涌 丹青春秋

作者: 张于惠子

在阴山南麓与黄河交汇的广袤平原上,赵国辉将生命融入艺术的耕耘中,他用丹青笔墨构筑着艺术的精神高原。他以黄河为魂,在宣纸上挥洒出草原的辽阔与黄河的雄浑;他以墨为媒,在水晕墨章间重构东方美学的现代性表达。从内蒙古草原走出的赵国辉,用四十载艺术生涯完成从传统技法传承者到时代精神书写者的蜕变。其作品既承袭了宋元文人画的意境营造,又融入了草原文明特有的生命张力,更在数字化浪潮中坚守着人文精神的纯粹性。

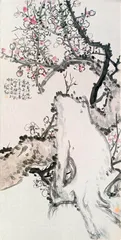

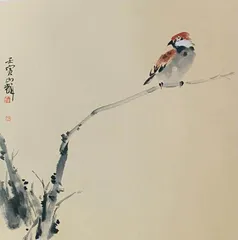

赵国辉在美术与书法领域深耕多年,他以深厚的艺术造诣、独特的创作风格和对艺术教育的执着奉献,在传统与现代的碰撞中探寻艺术真谛。二十载春秋流转,从园艺设计师到教师,从雕塑家到水墨丹青的执掌者,他始终以赤子之心守望艺术净土。镌刻在宣纸上的山水花鸟,是赵国辉对生命的深情告白。

溯源:从敕勒川到丹青路

从草原晨曦到黄河奔涌,从火神山上的昼夜鏖战到辉腾锡勒的牧民身影,赵国辉的作品以磅礴之气与细腻之情,诉说着对故土的挚爱与对时代的凝视。“我与艺术的缘分,始于童年趴在炕头描摹窗花的时光。”赵国辉回忆起最初的艺术启蒙,眼中泛起温暖的光晕。出生于内蒙古河套平原的赵国辉,自幼浸润在草原文化的深厚土壤中。阴山岩画的神秘图腾、黄河船工的豪迈号子、敕勒川的苍茫暮色,这些原始的艺术元素如同基因般融入血脉。

1996年赵国辉考入内蒙古大学艺术学院国画专业,成为他艺术人生的重要转折点。在学院派体系中,赵国辉系统研习了宋元山水的皴擦点染,精研八大山人的孤高傲骨,更在吴冠中“笔墨等于零”的论断中获得思想启迪。这段求学经历为赵国辉奠定了坚实的传统功底,也埋下了创新突破的种子。

“风格是自然流露,无需刻意塑造。”回顾艺术生涯,赵国辉将创作分为三个阶段:青年时期的“无知无畏”、中年的“积淀与反思”、如今的“敬畏与求索”。内蒙古大学艺术学院国画专业毕业后,赵国辉并未立即投身纯艺术领域,而是辗转于园艺设计、雕塑创作与美术教育。这段跨界经历,意外成为其艺术语言的重要养分。早年作品《草原晨曲》以奔放的笔触勾勒草原生机——画面中,牧马人挥鞭的瞬间被定格为一道弧线,背景的朝霞以朱砂与赭石泼洒出炽烈感。这幅入选2015年“内蒙古草原文化节”的作品,充满青春的张扬,却也暴露出技法的青涩。

随着时间的推移,赵国辉的创作逐渐转向对本质的探寻。2020年入选“恽南田艺术双年展”的《阿拉善·家园》,以工笔重彩描绘沙漠绿洲中的蒙古包群落。画面中,每一片瓦当的纹路、每一株骆驼刺的形态皆精雕细琢,而远处沙丘的留白则营造出空灵的诗意。谈及这种转变,赵国辉坦言:“年轻时追求‘画得像’,现在更在意‘画得真’。真,不仅是形似,更是对物象内在精神的把握。”

面对“是否推动风格形成”的提问,赵国辉淡然一笑:“我不重风格,一段时期可能又变了。艺术如同河流,河道会改,但水流永远向前。”这种不设限的态度,反而让他的作品呈现出多元面貌。入选2020年“乡风墨韵”全国美展的《中国速度·火神山上十昼夜》,以传统水墨渲染工地夜色,吊车的钢铁骨架以焦墨枯笔皴擦,而工人们的身影则以淡墨晕染,虚实之间传递出人性的温度;《红色草原》手卷则回归矿物颜料的厚重质感,通过层层叠加的赭石与朱砂,再现草原落日熔金的壮丽。

问道:在传统与现代间架桥

赵国辉始终秉持着对传统的敬畏之心,“创新不是空中楼阁,而是站在巨人肩膀上的远眺”。他耗时三年临摹《溪山行旅图》,在范宽的雨点皴中感悟“行万里路”的创作真谛;又以半年之功研究石涛“笔墨当随时代”的艺术主张,最终形成“师古不泥古”的创作理念。

“艺术是生活感悟与阅历的碰撞。我的灵感之源源于生活沉淀与瞬间迸发。”赵国辉的创作灵感,源于日常的积累,也来自某一刻的顿悟。他坦言,灵感并非刻意求之,而是“在自我提升与练习中偶然涌现”。这种“偶然性”背后,实则是数十年如一日的沉淀。早年从事园艺设计与雕塑创作的经历,赋予他独特的空间感知力;深入内蒙古牧区的写生,让《辉腾席勒·候场》《阿拉善·家园》等作品充满鲜活的地域气息。

赵国辉坚守着自己的精神图腾——草原文明的现代性叙事。生长于敕勒川草原的赵国辉,始终保持着对土地的赤子情怀。“每次站在草原尽头眺望黄河,都能感受到文明血脉的涌动。”这种生命体验转化为艺术语言,诞生了《中国速度·火神山上十昼夜》这类兼具时代温度与历史厚重感的作品。画面中挖掘机与蒙古包并置的超现实场景,恰如其分地诠释了传统与现代的碰撞。

在全球化语境下,赵国辉致力于构建草原文化的视觉语法。其笔下的牛羊群不再停留于民俗符号层面,而是升华为生命力的象征符号。《归心似箭》通过群马奔腾的动态构图,隐喻着游牧民族对自由的永恒追求。这种文化解码能力使其作品在国际艺坛独树一帜,曾受邀参加“威尼斯双年展中国馆”展览,被《艺术新闻》杂志评为“年度全球最具潜力艺术家”。面对城市化进程中的文化焦虑,赵国辉选择以艺术介入的方式进行回应。《红色草原》系列采用重彩技法,将革命历史记忆与生态文明建设并置呈现,在艳丽色彩中迸发出震撼人心的精神力量。这种创作取向使其成为新时代乡土叙事的代表人物之一,相关创作手记被收录进《中国当代艺术批评文库》。

破界:艺术语言的多维探索

“艺术不应被画种束缚,而应追求精神的自由表达。”赵国辉的创作实践印证了这一理念。他将雕塑的空间意识融入山水画创作,层层叠叠的经幡与光影构成的视觉张力,突破了传统水墨的平面局限。在创作《辉腾席勒·候场》时,赵国辉聚焦于牧民候场赛马的瞬间。画面中,人物衣袍的褶皱以湿笔晕染出风动的质感,马匹的肌肉线条则以干笔勾勒出力量感。赵国辉回忆道:“那次写生正值深秋,牧民们裹着厚重的皮袍,但眼神中却透着炽热的期待。那一刻,我意识到艺术的使命不仅是记录表象,更是捕捉人性深处的光芒。”这幅作品入选“悲鸿精神——第四届全国中国画作品展”,被誉为“以传统笔墨书写当代精神的典范”。

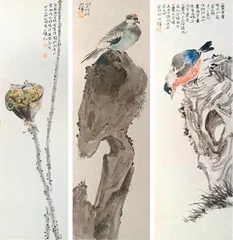

赵国辉的艺术启蒙始于内蒙古大学艺术学院的系统训练,却真正觉醒于对传统经典的深度研习。“临摹《富春山居图》时,黄公望的披麻皴让我看到时间的质感;揣摩八大山人花鸟时,顿悟留白即宇宙的呼吸。”这种师古而不泥古的态度,使其创作呈现出独特的辩证思维。正如《远眺母亲河》中既有宋画全景式构图的气魄,又借鉴了现代摄影的透视法则,形成虚实相生的具有视觉张力的画作。

在书法与绘画的跨界探索中,赵国辉建立起独树一帜的语言体系。其草书入画的线条既保有怀素狂草的恣意,又暗含金石篆刻的刚健,这种刚柔并济的表现力在《辉腾席勒·候场》系列中展现得淋漓尽致。画面中蒙古包的几何结构与传统山水皴法相互渗透,暗示着古老文明在现代化进程中的嬗变轨迹。该系列作品曾获“第十一届全国美展”银奖,评委评价其“以书法入画,重构了草原文化的视觉语法”。艺术修养的多维建构为赵国辉的创作注入哲学深度。长期浸润于诗词歌赋的熏陶,使赵国辉的作品充盈着诗意栖居的境界。《阿拉善·家园》以胡杨林为载体,通过焦墨枯笔演绎出的苍茫意象,暗合道家“天地有大美而不言”的玄思,实现了从视觉审美到精神境界的双重升华。

在材料运用上,赵国辉大胆引入矿物颜料与金箔等元素。《阿拉善·家园》中斑驳的矿物色彩与沙漠肌理的巧妙结合,既保留了水墨的氤氲之美,又赋予画面强烈的现代质感。这种技与道的辩证统一,正是其艺术语言的核心特征。2020年该作品入选“运河画脉 南田风骨”恽南田艺术双年展,标志着其在艺术道路上的探索获得了专业领域的高度认可。

担当:艺术家的社会责任

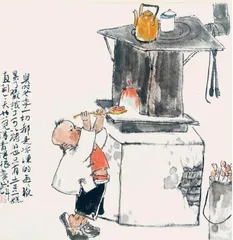

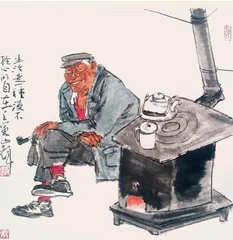

赵国辉始终践行“成教化、助人伦”的艺术使命。“艺术不应是孤芳自赏的雅玩,而应成为照亮时代的火炬。”赵国辉如是说。疫情期间创作的《中国速度》系列,以视觉史诗的形式记录民族精神;为乡村振兴创作的《乡风墨韵》,将艺术笔触伸向广袤田野。这些作品不仅是技艺的展现,更是对时代命题的有力回应。

“画家的责任,是以笔墨成教化、助人伦。”赵国辉的作品中,总有一种深沉的时代关怀。2014年入选“庆祝中华人民共和国成立65周年内蒙古自治区美术作品展”的《归心似箭》,以写意手法描绘戍边战士雪夜归营的场景——画面中,战士的背影融于漫天风雪,唯有一盏马灯的光芒穿透黑暗。赵国辉解释:“我想捕捉的不是英雄主义的宏大叙事,而是普通人内心最朴素的牵挂。”2020年抗疫期间创作的《中国速度·火神山上十昼夜》,则是对集体记忆的致敬。画面中,工人们的剪影如蚂蚁般渺小,却通过虚实相生的构图,凝聚成撼人心魄的力量。他坦言:“艺术家不能闭门造车,必须回应时代的命题。火神山医院的建设,让我看到普通人在危机中的伟大。”