字体缩小

字体增大

面对善良,法律退让

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

今年到访英国的法律界人士都注意到,英国公众的舆论正因一桩8年前的杀人案沸沸扬扬。凶犯说来年轻,他们在10岁上下的年纪,残忍杀害一个2岁的婴儿。当时,考虑到他们远未成年,大法官希望把服刑期限止于18岁,使他们免受18岁后进入成人监狱的犯罪浸淫。但强大的舆论推动着最终刑罚决定权的内务大臣否定了大法官的判决,给予这两名少年15年以上的重刑惩罚。

结果官司被捅到欧洲人权法院。被指责的理由,其一是少年是否应适用重刑;其二是行政不能干预司法。明年初,法庭将对这两名年界18岁的少年作出新的审判。

与此相对应的是,11月3日中国各大报纸都在显著位置报道了徐力弑母的最新改判结果。2000年4月29日被判15年徒刑的少年徐力一案,最终也因公众压力,减刑3年——用以确保徐力在可能减刑的情况下仍有机会参加高考。

人们的良善在此起了重要作用。正如一封激情洋溢出自86名普通民众的联名信所书,“徐力之罪,罪源何处?本人?家庭?学校?社会?家庭的教育不当和学校的素质教育跟不上,造成了徐力心灵上的畸形与扭曲的人生,与社会这个大家庭也是分不开的。”这一次,在中国,把罪责归因于个体的习惯竟有了如此明显的突破。

中国的学者们更在努力地消化理解西方对于轻刑化的价值追求。为避免短期自由刑交叉感染的弊端,对那些罪刑很轻的人实施社区服务、定点定时的限制等等监外惩罚措施,越来越受到法律界的青睐。惩罚犯罪与让偶尔误入歧途者仍有尊严地活下去的两难目标,成为司法界着力突破的一个理想化的行为。

11月8日,厦门特大走私案首批25起案件一审公开宣判,杨前线、庄如顺、蓝甫、叶季湛等14人被依法判处死刑(刘建生 摄)

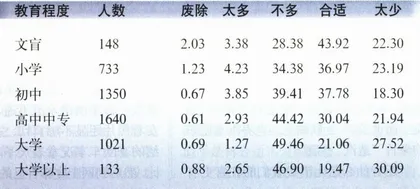

受教育程度对死刑的态度(%)

上一篇:

影视剧中的死刑

下一篇:

报道:小别克:10万元的疯子