生活圆桌(123)

作者:三联生活周刊(文 / 石头 布丁 莫幼群 施武)

骂的就是你

文 石头 图 谢峰

有一种笑话,比较缺德。转圈骂人,谁听骂谁。我第一次听这种笑话,还上小学呢。笑话也比较俗。有一个房子,住了爷们、娘们、哥们、姐们。邻居家丢了一头牛,是这房子里的人偷的。可是既不是爷们偷的,也不是娘们偷的,也不是姐们偷的,到底这房子里谁是小偷?总有蠢孩子兴高采烈地说:“哥们是小偷!”

后来又听了一个笑话。

——有一头猪,会说人话。可是就会说一句:不知道。你和它说:猪你好啊!它说:不知道。你问它:猪你吃饱了吗?它说:不知道。猪么,会说一句已经难为它了。有一天中午,猪正在睡觉,它主人过来了。哎,你知道它主人是谁吗?

——不知道。

上边两个笑话都需要听的人配合。一旦听众比较聪明,没上当,就容易造成尴尬局面。还有的笑话,不用配合,只要你听了,就得着道。 这有个例子,可是有点儿童不宜,金灿灿的黄。说有夫妻两个,私下里唤丈夫那话做“笑话”;做事叫讲笑话。一天,两人讲笑话玩,妻道:笑话呢?日:讲尽了。问:真个尽了?怎的摸将过去还有两个在外呢?日:亲爱的你问那个呀,那二位是听笑话的。

最近又听了一个,权且压轴。

动物园分房。老虎分了三室一厅,大象分了两室一厅,猪分了一室一厅。狗熊分了一间小屋。狗熊生气,去找管理员:凭什么他们分那么大,我这么小?管理员说:你看,老虎是百兽之王,当然要三室一厅。大象个头大,房子也应该大。狗熊说:得,那二位实力派,我不跟他们较劲。可就算我不如老虎大象,总还比猪强吧!您瞧那猪还一室一厅呢,我怎么连个小厅也没有?管理员指着狗熊的鼻子就说了:看你那熊样,你还听(厅)哪你!

我不谈艺术已经很久了

文 布丁

电影《英雄本色》中,狄龙对张国荣说出一句经典的台词:“我不当大哥已经很久了”,一个昔日的黑帮老大要他当警察的兄弟相信他已改邪归正。后来,柯受良将之变为歌词,唱“我不当大哥好多年”。套用这个句式,我要说的是,我不谈艺术已经很久了,显出一副NB样子。

《华尔街日报》的老板巴荣是个优秀的记者,本世纪初,他跑到欧洲转了一圈,他写文章说毕加索和立体派“只是一些毫无技术又自抬身价的骗徒”,他评价杜康普的《下楼梯的裸女》:“标题牛头不对马嘴,画布上没有裸体的人,不管你怎么用心看,也不管你自什么角度看,都只能看到一块画布。”他说,“这种画任何一个没有天才的笨蛋都能画。”

杜康普对巴荣说:“先生,我是艺术家。这就是说,我做的任何事情都是艺术品,如果我把扫把悬挂在天花板上,或者在尿壶里装上冰块,标上题目,它们都将成为艺术品。”老巴荣如此结束自己的艺术报道:“我茫然地走进邻近的展览室,没有再说什么。天花板上果然有扫把,地板上也真的有尿壶。”

前些日子,我和朋友们去北京“藏酷”酒吧,看到它新扩建的一个厅堂里堆满了青苹果,我知道“藏酷”这地方是画廊,却没想到青苹果是作品,同行的一位朋友说在刚装修完的房子里堆上青苹果可以吸收油漆味儿,我立刻接受了这种解释。想着以后我搞装修,也准备100个苹果。后来,我在《缤纷》杂志上看到“青苹果”照片,图说写的是——作品:2000年8月1日;作者:顾德鑫;材料:4000斤苹果;场地:藏酷艺术廊。这才恍然,那些苹果是艺术品。即使是老巴荣也得承认,在上百平方米的厅里堆上那么多青青的苹果,很好看。

今年冬天,在北京可以看到两部电影,《一声叹息》和《花样年华》。前者是娱乐,后者是艺术,但在某些人看来,这两个电影都是针对中年人偷情的教育影片。我看了这两个电影,感觉《花样年华》很优美,却对这种优美无动于衷。我不谈艺术已经很久了。

早些年,我也是喜欢跟姑娘约会就奔美术馆的,什么展览都看看,还喜欢去听听音乐会。我还知道,要听钢琴得坐到剧场左侧观众席上,那样才能看到演奏者手上的动作。我还知道好多大导演,如今听到卖盗版盘的介绍电影作品,才发觉自己对电影已经很无知了。

那个敏感的、像饥饿的人扑到面包上一样扑向剧场和美术馆的青年哪去了?那个爱跟别人谈论文学和艺术,为一部电影争论个面红耳赤的青年改邪归正了,他说,我不谈艺术已经很久了。(本栏编辑:苗炜)

多喝了一口汤

文 莫幼群

坊间流行一套生活艺术丛书:有“与毕加索喝咖啡”、“与雷诺阿喝下午茶”、“与凡高喝葡萄酒”、“与德加喝花草茶”、“与米罗喝鸡尾酒”……就是没有与哪位大师一起喝汤的,可能因为汤毕竟是俗物吧。但我一直在猜度究竟是马蒂斯还是高更,与汤的气质更吻合些?

小时候在《儿童时代》上读过一篇外国儿童小说。故事情节大概是这样的:小镇上正在举行吃面包大赛,谁吃得多准就获得大奖。一位男孩决定瞒着家人参赛,他不停地苦练,直到确信自己能够获胜为止。参赛的那个晚上,他在家里草草吃了几口饭,正准备离开,不料蒙在鼓里

的母亲非要男孩喝下一碗豌豆汤。也就是这碗汤使他几乎完全丧失了竞技状态,结果在观众的嘲笑声中,从赛场惨败而归……

这篇小说的好处就在于说出了全世界儿童对于汤的恐惧。阿根廷漫画家季诺笔下的玛法达,最怕的就是喝汤。这个反体制主义小女孩,把强迫喝汤视作妈妈的暴政,从中得出了许多惊世骇俗的高论。

我也和大多数人一样,有个不爱喝汤的童年。到了上中学时,正兴中西文化比较研究,学者们拿喝汤大做文章,指出两方人喝汤文静,不出声,中同人喝汤则咕噜咕噜的很不文明,也应算是丑陋的一种表现。正是“饿死事小,失节事大”。这下子,喝汤不仅成了我的肠胃负担,而且成为心理负担了。

当然,如今我已经彻底摆脱“童真”,开始享受渴汤之美了。几乎每餐必喝,但潜意识中仍有一种恐惧心理。每当看着自己日渐增长的腰围,我总忍不住要像小说中的小男孩那样骂道:“都怪那多喝了一口的该死的汤!”

传统烹饪理论认为食物的精华都浓缩在汤里。不是有这么个故事吗:慈禧太后让人下厨子比赛烧萝卜,一位厨师先用多种美味烧成一锅汤,将汗衫浸存汤里吸收其汁,再穿上汗衫进入宫中,现场比赛时,他将汗衫脱下扔进烧萝卜的锅里,就这样炮制出天下第一可口的萝卜,使慈禧凤颜大开。其实想一想那穿在身上的汗衫,都让人想吐。慈禧居然不加追究,这真是君心难测。

我姥姥就是典型的唯汤论者。从前家中吃鸡,她总把鸡肉让给我们,自己只喝汤,还说最有营养的就是汤。长大后才明白这不过是老人家的障眼法,想让我们多吃些肉而已。每逢想起这事,我就一个人感动得不行。近来看到一则豆奶广告,广告中的“爸爸”为了让儿子多喝豆奶,也说了同样的违心话,但广告拍得很造作。为什么私下里挺感人的事,拍出来就肉麻了呢?

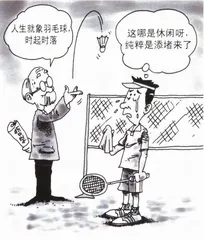

休闲与劳模

文 施武 图 谢峰

有专门研究休闲的学问把这世界上的所有工作分为两类,一类是休闲的,一类是为了挣得休闲时间的。他们说,休闲原本应该是人生的至高境界,是成为人的过程,是一种精神状态,而且不是某段时间,而是一生。休闲还不仅是自己的事,同时也是服务于社会的。这种休闲一追就追到了古希腊人那里,他们用“schole”这个词,这是英语“学校”的原始含义,所以那时的休闲是和学问绑在一起的,但是做学问而不以此为生,热心公务而不上仕途,行万里路而不愁盘缠,还开奥运会也没有利益在里面。就是不论做什么都是休闲状态,所谓摆脱了所有必需后的自由。这种休闲自然令人羡慕。可是且慢,这样高尚的“休闲生活只属于希腊人”,那当然,因为有一群不算数的奴隶把必需做的事都包了。

时过境迁,当必需不必需的事部分摊到所有人头上,做学问的就是学者,热心公务的是公务员,参加奥运会的叫运动员,休闲的意思就变了,学者的休闲可能是游泳打网球什么的,运动员可以唱唱歌,唱歌的读读书,反正都叉开了。这就是二等休闲了,英语中的休闲一词正是这个意思,它的拉丁词根是“被允许”,是个时间概念,是干活挣来的时间,在这段时间里你爱干什么干什么。

这也没什么不好,但是有好事者发现人们在这个时间里玩的东西可以兑换成游戏,并且游戏是好的,很多发明创造都是在游戏中产生的,于是开始寓教于乐,说,你看,打羽毛球是很好的游戏,看着羽毛球上下翻滚,能从中感悟人生的时起时落。这种思路最有腐蚀性,把费了半天劲挣来的准高尚时间也给毁了。所以除了有癖的人,没人这么跟自己过不去。

当人们求助于公共娱乐机构进行一些比较复杂的休闲项目时,研究者说,太标准化,没个性,不是休闲的意思。交通工具的发达刺激了很多人往远处走,又被他们说成是漫游癖。

虽然研究者允诺人还是有休闲机会的,可是我已经讨厌休闲这个词了,宁可当劳动模范。