畅销书与排行榜:从《熊与龙》到《空房》

作者:三联生活周刊(文 / 武夫)

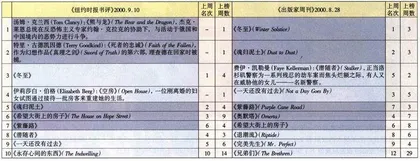

美国非虚构作品排行榜

本期上榜新书四部,其实均非引人瞩目之作,甚至连《纽约时报书评》及《出版家周刊》都未作重点介绍。它们之所以能登畅销榜,主要是因为作者(如汤姆·克兰西)原来就拥有一定数量的读者群,或是属于系列作品的新篇(如《死者的忠诚》和《潜随者》)之故。

这一点只消看看《熊与龙》的情节就足够了。书名不言而喻地告诉我们:这是一部以俄国和中国为背景的书。故事开篇时,一名俄国情报组织的头目在乘装甲的“梅塞德斯”轿车外出时,被手持式火箭筒击中。杀手原是克格勃训练女色间谍的“麻雀学校”的负责人阿夫谢延柯——一位“拉斯普廷”(旧俄时一位有特异功能的农民教士,后得以邪教干政并秽乱宫廷,终被刺杀)式的无赖。随后是两名杀手铐在一起,漂流在圣被得堡的涅瓦河上。

以后的情节就益发离奇了。西伯利亚发现了大量蕴藏的石油和黄金,引起一位邪恶的、没有官职的中国“部长”的贪婪之心。伪装成日本电脑销售商的美国中央情报局驻华特工向他的女上司发电子邮件,准备用“梦幻天使”牌香水和“猩红维多利亚秘密”牌女内衣引诱那“部长”的执行秘书上钩。再发展下去,几乎是作者仅有的那一点点有关俄国和中国的不准确的资料的大杂烩了。面临中国入侵俄国的局面,情报官出身的新当选的美国总统杰克·莱恩,求助于反恐怖主义活动的专家约翰·克拉克,遂发挥世界宪兵的作用,平息了一场迫在眉睫的危险。

汤姆·克莱西本是通俗小说大师,是位讲故事的能手。这部新作还出版了朗读光盘,其包装不可谓不力。然而评论界却缄默不言,这又是何故呢?有人指出,这部书应归于科幻小说一类;还有人认为,克莱西是在为美国的对外政策作蹩脚的宣传。由于篇幅冗长,语言拙劣(连美国总统开口闭口也是粗话俗语连篇),甚至有人建议作家应回到他原来的根基上去。网页上这种比例极高的指责,似乎在给我们一个暗示:这部书不会在畅销榜上占据太长的时间。至于作家那种浅薄的偏见,恐怕也难以误导更多的读者,这正是其可悲之处。

相比而言,倒是伊莉莎白·伯格女士的《空房》一书,文学品位要高得多。

《空房》开门见山地写出女主人公萨曼瑟被丈夫遗弃后的困境:她没有了经济来源,还要抚养一个11岁的儿子。

但更可怕的是那种时时袭来、挥之不去的孤独感:我太思念大卫了,真的。我想念夜间我的床上还睡着一个人,哪怕他不碰我呢,早晨总还有一个人可以依靠,哪怕是当你靠在洗漱间的门壁上喝咖啡时,他只是眼睛直盯着镜子刮脸呢,也可以聊聊几句啊!

还有一个场面,把她的这种心情描绘得淋漓尽致。她在百无聊赖之际,把前夫的拳击短裤统统放在缝纫机上,把扣盖一一缝死。

当然,她不是一味沉浸在孤独感中无力自拔。她寻找着造成她们夫妻离异的原因,却百思不得其解;她试着用花钱来增添生活的情趣,却享受不到其中的快乐;她东游西逛,却看不到前途何在;她冥思苦想,但一切都是过眼烟云,从中寻求不到未来……这一切都写得人情人理,引人同情。

但更现实的问题是:她上有母亲、下有儿子,她有一份责任要尽;而分期付款的购房费,如不按时交纳,全家便无处存身……

她几次找到工作,可都是临时性的。最后她决定出租房间,招揽房客,以租金填补购房付款。一个叫拉文德·希鲁(该姓氏原文有“哀伤”之意)的意志消沉的大学生住了进来,对她灌输“生活无非是接二连三的大失意!”她对这种悲观的说教虽然有所共鸣,但并不肯接受。她在寻找精神寄托中,也和别人约会了几次,可惜结局却是灾难性的。

看来她简直是无望了。

然而,她虽是个感情脆弱到几乎愚蠢的女人,却生来充满活力。全书的终局是可以预料的,她生活中的亮点终于重新闪光。

评家认为,这是一部所有女人的小说,至少可以赢得每位女性的认同。应该说,这样的评价是符合作品的实际情况,也是公允的。

首先,妇女的命运——她们的生存条件和社会地位,多年来始终是文学主题的一部分。而这部作品又选取了当代社会婚姻离异问题对妇女带来的严重后果这一普遍性的题材,自有其吸引读者之处。

其次,作品对女主人公心理刻画的准确细腻,靠其一言一行突出性格的生动手法,是十分成功并为读者首肯的。萨曼瑟既痛苦又乐天,这样的形象既引人同情,又使人对生活增加了信心,就此而论,女作家并非只想赢得读者的泪水,其乐观的结局,也就不能说是落俗套了。何

况,全书的笔调还是轻松幽默的,语言也雅俗得体呢。

法国畅销书评

本周上榜第9名的《恋爱对白》得到书评界的肯定,《快报》说,“在这个偷情已成陈词滥调、已成家长里短的时代,艾丽斯·费尔内以细腻的女性触笔,固执地写了一个让人欲罢不能的偷情故事。她不理睬可能的嘲笑声,坚持让男女主人公在最日常的场景相遇,比如送孩子去上学的路上。她有丈夫,他在离婚边缘。写这样一个故事,同事需要优雅、智慧和笨拙,而艾丽斯三者皆有。为什么在到处都是“假”之中,《恋爱对白》成了一本值得冒险一读的书,是因为那无法容忍的真实吗?更因为作者那全神贯注的旁观与小心翼翼的叙述吧?男女主人公并不是表达和满足欲望的高手,他们的故事走不到多远,不过一处轻轻的解衣,展开的却是无限的深度,一本书之后,你感到秘密存在于他们中间了,无需艾丽斯·费尔内的判断,她甚至都没有费力诠释什么。“

另一本暂时没有进入前10名的是《假小子》,作者尼娜·布拉维同样是女性,有书评说准确的措辞和短句是她的特色。父亲是阿尔及利亚人,母亲是法国人,小尼娜从小生活就在两种文化之间摇摆,因为在阿尔及利亚不被认同是阿尔及利亚人,在法国又不被认同为法国人,她突发奇想,决定从此只留短发,只穿长裤,这样至少在社会性别问题上,她自己有了充分的决定权。不用多说,最后帮助了小女孩在痛苦中成长的,当然是爱,她父母的爱、祖父母的爱。但这并不解决尼娜的苦恼,布拉维小说篇幅比较长,《快报》评论说:“生于异族联姻家庭的烦恼被出色地描写了,这不仅是在一丝不苟地刻划某处伤口,而且是在阐述那裂痕的与生俱来。”

(刘芳)