从《那天我说得很流畅》到《赫尔曼·梅尔维尔》

作者:三联生活周刊(文 / 马爱农)

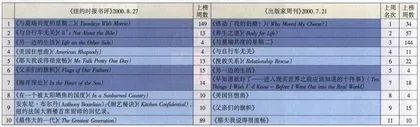

美国非虚构作品排行榜

这期的畅销书榜上新书寥寥,惟一一本新上榜的作品还是关于烹调技艺的。其实美国图书界并不寂寞,值得关注的作品还是很多的。

先看看幽默大师大卫·塞达利斯(David Sedaris)的新作《那天我说得很流畅》。塞达利斯居住在纽约,是一位很受公众喜爱的自传明星,此前,他就因幽默诙谐、充满生趣的自传杂文集《圣地日记》(SantaLand Diaries),而荣登美国报刊的畅销书榜。《圣地日记》分为两卷,《木桶发烧》(Barrel Fever)和《冰上圣诞节》(Christmas-themed Holidays on Ice),虽是自传性质,但充满了夸张离奇的想象,语言风趣之极,读来令人忍俊不禁。《那天我说得很流畅》是塞达利斯的第四部作品,依然保留了那种机智、幽默的语言风格。作品内容涉及他在北卡罗来纳州度过的与众不同的童年时代、离奇坎坷的职业生涯,以及他和恋人移居法国的有趣经历。尽管作者文笔恣肆,海阔天空,但读者还是能够从中捕捉到一个贯穿始终的主题,即人与人之间是很难互相交流和沟通的。

作品分为两个部分。第一部分的场景设在美国北卡罗来纳州,“我”在那里度过了愉快而充满滑稽故事的童年时代。“我”的父母信仰不同,性格迥异。母亲信仰佛教,父亲则是一个信仰东正教的希腊人;母亲性格怪僻,喜欢标新立异,父亲则是著名的国际商用机器公司的高级管理人员,性格四平八稳,缺乏激情。两个人各方面都扭不到一起,经常争执不休,家里也因此而变得混乱无序,就连复活节也有两种过法。家里的六个孩子都站在母亲一边,与父亲格格不入,很少交流。在“我”看来,父亲与子女没有任何共同的话题和兴趣,却能常年累月地生活在同一个屋檐下,相安无事,这实在是一门很高深、很复杂的功夫,堪称人间奇迹。另一方面,父母的分歧在几个子女身上也以另外的形式发扬光大,哥哥叛逆不驯,姐姐新潮扮酷,一家人各有各的主张和追求,各自为政,谁也不服谁,结果,就造成这个家庭虽然整天争争吵吵,事故不断,同时又格外热闹,花样百出,别有一番风趣。这些生动有趣的生活插曲,到了作者笔下,被他辛辣诙谐的语言如此这般地描写出来,就变成了一道道很诱人、很开胃的幽默大餐。

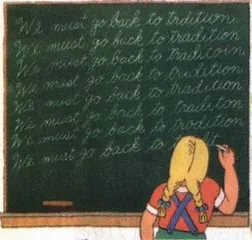

作品的第二部分讲的是“我”跟随恋人来到巴黎,和来自世界各地的一批学生…起艰难地学习法语的经历。在这里,“人与人之间难以沟通”的主题又一次被强调了。在“耶稣刮脸”(Jesusu Shaves)一篇中,“我”和班上其他同学费了九牛二虎之力,也没能使一位来自摩洛哥的穆斯林明白复活节的含义。“这是为小男孩的上帝举办的晚会,”一位同学说。“后来有一天,他被钉死在……两根木头上了,”另一位同学这样描述。同学们东一句西一句的解释,听得那个外乡人一头雾水,比原来更糊涂了。文化背景和宗教信仰的差异,使人与人之间的理解和交流困难重重,而误解和误会正是诞生笑料的土壤。

有的读者发出警告,千万不要在公共场合读这本书,免得读到滑稽处大笑失声,被人当作疯癫。书中这种触动笑神经的滑稽处实在太多了。还有的读者幽默地说,捧着这本书读上几分钟,就有可能出现两个危险:一是眼睛被笑出来的泪花模糊,二是把睡在身边的人惊醒——整个床都因为你的笑而颤抖不停!

伊丽莎白·哈德维克(ElizabethHardwick)的新书《赫尔曼·梅尔维尔》(Herman Melville),虽然榜上无名,但也引起了评论界的注意。

提起梅尔维尔(1819~1893)这个名字,大家都不会陌生。这位美国后期浪漫主义小说家,一生命运多蹇,创作了许多理想主义和象征主义的作品。1815年问世的《白鲸》(Moby Dick)是他的代表作,也是世界文学史上的一部杰作,作品真实生动地描写了捕鲸的惊险过程,并在此基础上探索人类与自然的微妙而永恒的关系。

哈德维克撰写的关于这位作家的传记,篇幅虽然不长(共160页),但是颇有特色和新意。哈德维克的语言与众不同,自然原始,不修边幅,读上去有一种怪怪的感觉,令人耳目一新。作品内容也很全面,涉及了这位美国作家一生经历和情感起伏的每一方面,从他年轻时狂热的海上探险,到他中年时在文学界不受赏识,默然隐退,与世隔绝,郁郁寡欢的心理体验。哈德维克还着重讲述和分析了梅尔维尔与美国象征主义小说家霍桑的交往,以及他从霍桑那里受到的影响。

梅尔维尔的作品深奥费解,有许多象征意义和深刻内涵,梅尔维尔这个人同样也是复杂多样、很难分析和定位的。哈德维克在这篇不长的传记中,并没有解剖分析,试图得出一些牵强附会的结论,她只是把作家的种种奇特的经历、古怪的行为,以及通过这些行为暴露出来的思想,统统挖掘出来呈献给读者,让读者自己分析,得出结论。

法国畅销书评

《终有一天,他们也会有自己的画家》

这是一本法国人评论美国艺术的书,作者安妮·科恩一索拉尔是法国前任驻美文化参赞。书名让人联想到优越、斜睨又期许的目光,内容却是纽约渐渐跻身“世界艺术之都”的行列,几欲替代巴黎以及这一事实是如何发生的。

她从1867年世界博览会写起,这之前美国没有博物馆,没有文化遗产,爱好者画画肖像、动物、风光和历史场景就很满足,这之后美国人突然发现了法国,他们蜂拥到巴黎,进艺术院校,进学术机构,得奖,拿勋章,作品被国家购买和收藏。从第二帝国到19世纪末,寄居巴黎的美国艺术家从150人左右激增到数千人,到1889年世博会,他们拿走了75个奖项,人们开始谈论“美利坚流派”。美国本土也催生了艺术鉴赏家、评论家和收藏家,当旧大陆对新大陆艺术家冷眼相看时,新大陆却以最好的条件拥抱旧大陆艺术家。随后两次世界大战,欧洲艺术家一半被推上战场,另一半流亡到了纽约。1929年,罗斯福政府提出艺术支持计划,之后10年有5000多位艺术家就靠政府养活。最具象征性的事件是,纽约现代艺术馆买下了毕加索的《阿维尼翁的少女》,而几年前法国收藏者欲将此画献给卢浮宫,惨遭拒绝。纽约成了当之无愧的现代艺术中心。1933年,画家马蒂斯从美国巴恩斯艺术基金会归来,说那将是一片冲击欧洲标准的艺术热土,“终有一天,他们也会有自己的画家”。1948年,威尼斯艺术展,杰克逊·波洛克的作品令人震惊,这个从来没去过巴黎的画家用美妙的印第安风格作画,完全抛弃了欧洲传统,美国第一位绘画大师诞生。