1931年在哪里?

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

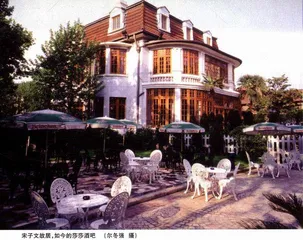

宋子文故居,如今的莎莎酒吧(尔冬强 摄)

一个幽灵,一个小资产阶级的幽灵在到处转悠。当他转悠到上海衡山路时,他会问:“1931年在哪里?”

“1931年”在茂名南路,这条路上还有个叫“海上寻梦”的酒吧。“1931年”的一位女老板以戴墨镜、穿男装、头发中分、能让人想起汪精卫而闻名。陈丹燕在《上海的风花雪月》中如是说:“一进去,最先听到咿咿呀呀的音乐声,唱针在密纹唱片上轧到了细尘,扑扑地响。那是周璇的细嗓子,像一根细而坚韧的尼龙线,勒到你双手出血也不会被拉断的,柔弱而顽强地把60年以前的多愁善感拖到你面前。”

这段颇似张爱玲的文字可以算是“1931年”最棒的广告文案。静安寺的AI-wavs Cafe则把张爱玲端进咖啡馆,带你走进这家咖啡馆的人也许会随手指向一幢旧房子,告诉你张爱玲就曾住在那里。

“陈逸飞的画是画布上的余秋雨,而现在的咖啡一条街,则是街上的陈逸飞,把陈逸飞的画布放大为街景而已。”上海学者朱学勤说,“那个酒吧刻意营造一种1931年的气氛,我到厕所去方便,一抬头,发现它连厕所马桶上方的那一堵墙也不放过,在那里有模有样地挂着一个小马灯,色泽老旧,似乎经历了60年的沧桑。但是那个型号的马灯我太熟悉了!是国营企业上海桅灯厂1969年的产品,1970年我曾经买过一盏,价格都记得清清楚楚,人民币两元六角八分。”

朱学勤先生说,他感觉上海在分裂,一个虚幻上海,一个真实上海,那个虚幻的上海在把自己故意做旧,仿佛生活在历史里。他说:“上海这城市真是奇怪,“文革”时期的外滩就很有意思,政府大楼前有哨兵站岗,那是无产阶级专政,中间是批判墙,贴满大字报,内容是革命的,但上海人用特有的精巧把它的版式弄得挺漂亮,小资产阶级情调;而最外面的是情侣墙,资产阶级生活方式,这边情人接吻可以听到旁边接吻的声音。”

“当革命被中断的时候,一切恢复得那么自然。‘同志’这个称呼很快就退隐,叫‘老板’、‘先生’是那么容易。”作家陈村说,“也许这个城市资本主义的遗老遗少多了点儿。”

摄影师尔冬强说:“那时候人们向往新的,哪怕它是塑料的。”

“一家面包店开张,大家会去排队买法式面包;有‘起士’卖了,大家排队买‘起士’。老上海中有现代城市里的‘市民阶层’,他们会无意中渲染以前如何如何,把旧社会的故事编得非常伟大。”尔冬强说,“这种渲染很有诱惑力,陈丹燕本是一个北京来的革命干部子弟,她在华亭路的旧房子里找到一个银调羹,就慢慢浸进旧上海,写了关于上海的畅销书。”

“那是对旧上海浪漫梦想的无限扩大,”作家陈村说,“实际上我们很难知道它原来是什么样子。”小时候的陈村对围墙中的兴国宾馆充满好奇,成了名之后才有机会进去住了一晚,他在那个灯火通明的夜晚体会到了什么叫作“冒险家的乐园”。陈村说,在上海话里,没有“殖民地”、“殖民时期”这样的字眼儿,而是以“外国派头”来当形容词。这种方言可以化解许多意识形态上的矛盾,保持生活的现实性与市俗性。

“殖民的,这个词在澳大利亚、在美国都是一个好的形容词,说一个建筑物有‘殖民色彩’,是说明它有传统,代表了一种更好的文明。”朱学勤先生说。

“19世纪末,世界上有几个新兴的城市,如上海、巴塞罗那、孟买等,经过20年,上海是发展得最好的。不可否认,先进的城市管理体制起了很大的作用。”上海历史研究所的许敏先生说,“那是一个西方化的过程,社会阶层趋于稳定,外国人是高等人,次一等是高级白领,再次一等的是住在石库门里的人,稍微有些钱,更低层的是工人,每一种人都有一种向上比照的自觉,希望自己过得好一点儿。”

“现在的年轻人会不会忘了‘华人与狗不得入内’的悲哀呢?”尔冬强在80年代早期就开始为外文杂志拍照片、撰稿,他的《上海的最后一瞥》没有一家大陆的出版社愿意出版,说这本书赚不到钱,尔冬强拿给外国人的出版社,洋人们对上海有自己的一套看法,自己的一套理论,他们要尔冬强修改文字。“那与我的观点根本不一样,所以我自己在香港注册一个出版社,自己出这本书。”

那些老房子里保留的是什么样的记忆呢?人们对着这些房子又在缅怀什么?当历史已成为一种消费品的时候。

美国人霍塞在《出卖上海滩》一书中这样说:“你应当再来探望上海一次,但这也将是最后的一次。你来的时节或许就是1936年——上海末日的上一年。你或许是坐着一只英国轮船来的——一只很大很华丽的轮船,有着一个很美的名称:亚洲皇后号。快到上海时,你能看到海水已经变了黄色。二十个国籍的船只都好似被一种无形的吸力将它们一起吸引到这一条航路上来。”“上海滋长了,已一跃而为世界第五大都市了。它已是非常之伟大、非常之富裕、非常之动人,不过有些过于成熟的样子。”——这是1940年的文字。

上海社科院的包亚明先生在60年后写了一篇叫《为什么是1931》的文章,他说:“1931年不仅是通常意义上的30年代的开端,也是史学家眼中的30年代(1927~1937)的巅峰,更是中国资产阶级的黄金时代,当人们回味那段历史时,倾心的不仅仅是逝去的繁华:洋房高耸,商店林立,货物山积,车水马龙,摩肩接踵,流光溢彩的都市风情,还有衣求华贵、食求精细,住求敞雅,行求快捷,乐求刺激尽兴的生活方式,当一个阶级消逝以后,它所代表的生活方式因为无法再现而值得留恋,因为与现实生活遥相呼应而更值得陶醉。

华亭街(雍和 摄)

漂浮的都市

刘嘉俊

上海这样一个城市为什么会有那么点吸引力,让无数人带着钞票到上海来花或者带着更多的钞票希望变得更多,这里面想必是有着很多的振振有辞。不过,在我这样一个在上海度过了20年生命的人来说,这些理由统统都会有那么点可笑。把上海当作一个都市来欣赏当然无可厚非。城市规模大,设施完整,而且还在以相当不错的速度发展着,等等……把能用来形容任何一个国际大都市的词汇用在上海基本上能够适用。不过,上海这个城市实在是够奇怪,仿佛是漂浮在中国大地之上,一个特立独行影子,和所有中国的其他城市都不一样。在上海,那些传统的、经历了时间提炼的中国的味道实在是太稀薄了,仿佛我们知道的那5000年和上海没有关系。

走在外滩,看着浦江两岸,一边是充满异国情调的外滩建筑群,担着不到100年的历史卖弄自己西方式的古典色彩;另一边是现代到家的陆家嘴金融区,竖着无数年龄幼小的摩天大楼,用最新的建筑理念武装自己,以显示投资建造这样的大楼的企业是如何和国际接轨。同样是上海最重要的地区,同样和中国传统文化没什么关系。如果说外滩上的那些异国建筑是某种历史的无奈在新的历史时期的转化,另一边则是在和时代同步的上海的自觉追求了。上海从来不标榜也不追求自己是如何如何爱护传统文化,如何如何注重城市建设里传统和现代的结合,上海追求的只是和那些最尖端的国际潮流保持一致。或许,这样的确能让上海看上去越来越漂亮,越来越像一个国际化的都市,比硬要给现代化建筑加上中国传统屋顶的北京漂亮,也让上海和那些传统的东西越来越无关了。那些属于历史的,在上海有博物馆来收容,虽然连博物馆本身也过分现代了。那确实是没有办法的事,上海是由无数的洋鬼子和假洋鬼子建设起来的。

在中国大地上有无数的人在评论上海人是如何如何精明,上海这个城市是如何如何排外,总是对上海不太好的评价。上海人,到了现在这个时间,精明的特质已经衰退到了基本上没什么可衰退的地步,也许是因为全国人民都普遍地精明起来了。至于排外,那更加是无从谈起的事情。说一个正努力要把全世界所有好东西一网打尽的城市排外和肯定一只猫开始不吃鱼了一样,是个介于愚蠢和非常愚蠢之间的行为。某次我在常州享用某个精致饭局的时候,主人向我推荐常州产的天目山啤酒,说了诸如绿色食品、口味好等等优点。在上海,永远不要指望有人向你推荐上海本地产的啤酒。会有不同的人向你推荐不同的牌子,从嘉士伯、贝克一直到青岛、燕京,没有人会想起来上海本地其实是生产啤酒的。上海不排外,上海人喜欢一切好东西,而不在乎产地等等的因素。但是当上海人希望其他人也一样接受这样的观念的时候,把全国人民中的相当一部分给得罪了。上海人在比较现代的都市里,娇生惯养久了,有那么点小性子也许不是什么太难理解的事情。

看我老气横秋惯了竟然也在这里恬不知耻地指点上海,漂浮文字。或许也可以算是一个典型的上海人说着些不怎么上海味道的话,也不知道在说上海好还是不好。上海确实是个奇怪的城市,很难确切地说什么地方好什么地方不好。这个漂浮在中国经济汪洋之上的巨舰其实还是很亲切的,至少对享受了20年上海生命的我来说。