城市——共享的主题

作者:舒可文(文 / 舒可文)

今年的里昂双年展——又是一个大型的艺术展事——它打出的牌子是“共享异国情调”,作品不分国别地被分配在22个题目里,如:面具、偶像、祈祷、文身,以及吃、穿、住、行等等。每一个题目下都聚集着类型完全不同的趣味,当然少不了一些古老的民俗,比如,在一个录像作品里播放着东南亚的一个熙熙攘攘的小镇,镜头针对的人忙着各种不同的事,惟一的共同点是他们都在用一块花格布围巾,有的用它当头巾,有的用它背小孩,有的用它当包裹皮,总之这块花格布是个万金油,干什么都中用。看录像的时候你是坐在铺着花格巾的地板上……看完录像,守在一边的艺术家会送给你一块花格巾。比如,你还能看到非洲的面具、日本的玩偶。

这些可算是异国情调的东西要是放在另一个空间也许更是一个“共享”的缘分,然而,另一种似是而非的异国情调夹杂其中,“共享”就有了别样的意味。比如,你刚看完洋溢着特定地域历史感的面具,接着,是一个欧洲女艺术家和她的大幅照片,她的面具是把头发一分两半,一半金黄一半天蓝,眉骨之上鼓起个大包,大包上涂着金粉,据说是医生在她的皮下放了液化硅做出的大包。这时,有关面具的概念就扭曲膨胀起来。还有用各种形状的吹风机装置成的人像,也算面具。更干脆的是防毒气的面罩。这也是一种情调?

再看在“情调”的题目下有什么,有一件装置被放在一个很显眼的位置,那是一个小帐篷,里里外外堆满了东西,可口可乐、耐克鞋、T恤……名为“一个伟大的黑人收集的来自欧洲和美国的艺术”。

主持人好像在每一个题目下几乎都安排了跟世界时尚、现代焦虑有关的内容,而这一切都发生在城市。这样的异国情调或者是主持人煞费苦心的提醒,或者城市才是“共享”的主题。

我翻检了一些资料,发现把城市作为话题的艺术家一直现世现报地伴随着我们。对于那些愿意冒险的艺术家,表达一种在文化系统中没有现成途径,在形式上没有现成表达技术的经验,不是问题,至少不是个精神性很强的问题。因为,中国的城市化进程时间那么短,又快,精神上的淘洗还没来得及,城市像快速繁殖的生物一样,又生出了成倍的汽车房屋人群,也生出了许多不知该由谁去解决的问题。如果说情调是一种生活方式的话,在社会学家眼里,城市就是一种心理状态。当你试图在艺术家的思路里寻找一种既有现实感又是另一种情调的东西时,就发觉不少从事艺术的人已经不再把我们拉开生活现场,而是与你面对同样的现场,处在同样的心理状态中。虽然一直有不少人在做作品的时候还沿用着批评啊、反思啊这样的解说词,但就像“莫斯科不需要眼泪”一样,这些解说词其实是些找补,其实作品本身已经是城市的一部分。对比报刊杂志,城市的报纸总少不了杂文,城市的艺术中也是同样,艺术的杂文类型正在呈现。

王强:《艳舞》 画在衣服里面的画和舞弄衣服的人,遮掩和露骨,艺术趣味与酒吧玩乐,相反相成地存在,这是《艳舞》放在酒吧展示的动机

陈劭雄:《街景》 把街景上的人啊汽车啊路牌啊等繁杂物相从照片上剪下来,手托着它们跑到街上把它们放进街景中再拍一次。城市就这么繁荣起来——成倍叠加的街景

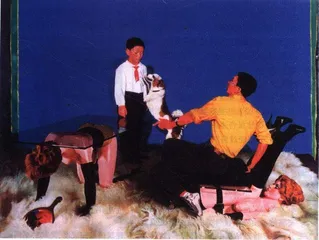

王兴伟:《又不是100分》 如果说这是现实主义作品,会让人觉得似是而非,但是这里的确记录了城市特有的琐碎的享受和琐碎的忧虑

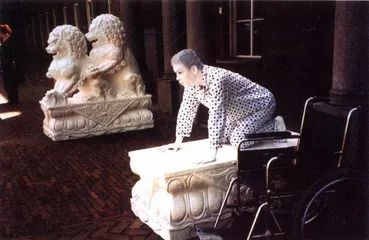

林一林:《我在右》 狮子门墩是被红卫兵砸掉了的东西,现在它挡不住地又回来了。 充当的角色却不那么简单了。《我在右》说的当然不是狮子,不过是借那狮子的位置 说说这一来一去之中的人

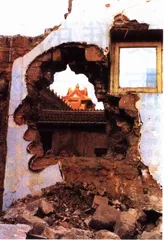

张大力:《对话》 这个头像是北京人最熟悉的。最初是艺术家与观众的对话,有点强迫性,他把他的头画在你们家门口。你没有选择地天天看见它。这是所有大城市的涂鸦样式——个人表达的直接玩法。后来,张大力以照片形式记录这些对话的时候,对话的范围大大扩大了,砖与水泥的对话、矮墙与高楼的对话、新与旧的对话等等,他的头像在其中也就变得像是在与城市对话了

尹晓峰《昼夜有别》 交通、警察意指着流动和秩序,这是一个方面,另一面是什么?尹晓峰在夜晚的警察岗亭上狂舞,意指的是什么?