丰田车重上中国路

作者:三联生活周刊(文 / 杨禹)

历尽曲折的天津丰田整车合资项目,终于等来了中国有关政府部门的绿灯。5月29日,日本丰田公司宣布,该公司与中国天津汽车工业集团将共同出资1亿美元,成立天津丰田汽车有限公司。新的公司将首先于明年初开始生产天津夏利的换型车,之后于2002年开始生产基于VITZ、PLATZ技术平台的经济型轿车。

丰田与中国的合作,几经波折。这位世界排名第三的跨国汽车巨头,在与中国打交道方面,可以说是“起了大早,赶了个晚集”。20年前中国汽车业试图迈出开放的第一步时,最先接触的就是丰田。但当时的几次合作谈判都没有成功,反而被德国大众、法国标致、美国通用抢了先,丰田由此落下一个“轻视中国市场”的名声。

丰田为何痛失良机?主要原因大致有三:1.当时丰田高层对中国汽车市场的前景并不看好,觉得在中国投入巨资搞合资项目没有把握;2.日美经济摩擦的影响,丰田正集中精力在北美地区加大投资,只好将中国业务往后放放;3.中日相邻,直接向中国销售整车,比提供技术合作办厂更加实惠。

进入90年代,中国市场上发生巨变,精明的日本人显然有些后悔。另一方面,全球汽车工业竞争态势的变化,国际汽车巨头不约而同地奉行轿车国际化、本地化生产的道路。丰田的海外生产首先在美国取得成功后,很自然地调头转向中国。

丰田于1994年表示在中国设厂的意向后,很长一段时间内,海内外大多认为,将来丰田在华生产的主力车型,应当是“花冠”。1997年,丰田在中国召开一次名为“尽丰田集团之全力,助中国汽车工业之发展”的技术研讨会,倾力向中国人介绍“花冠”。而这款由“皇冠”改进而来,在美国颇受欢迎的车型,预计售价仅在12万元上下,在中国市场上也颇具竞争力。一些在中国设立合资厂的欧美厂商看出这种态势,甚至已经开始针对“花冠”的特点研究自己的新车型。

然而天津丰田没有选择“花冠”。据记者了解,“花冠”虽然富于竞争力,但它只属于问世已近30年的丰田老系列产品中的一款新车,从中国通过合资引进吸收先进技术的角度看,“花冠”的出身并不令人满意。

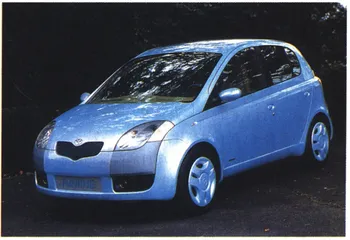

丰田高层人士承认,在合资谈判中,生产车型是争论焦点,因此耽搁项目审批进度。最终,天津丰田推出的首期车型为VITZ车(中文译为“机智”),2002年将推出PLATZ车型。这两款车型,丰田公司1999年在全球销售50万辆,同年在日本与欧洲获“最佳车型奖”。“机智”车型在国内售价初定为10万元左右。

从“花冠”到“机智”,此中曲折深刻地表明,对任何一个发展中国家来说,开放的过程也是较量的过程。这种较量,既是发生在中外合作者之间的利益与技术上的争执,也是发生在中国汽车界观念的不断提升。天津丰田的合作是中国开放水平的一个新标志。

丰田进军中国的艰难,印证当代全球经济一条法则:机会,从不等待犹豫的人。从90年代中期开始,丰田使尽浑身解数,力图在与中国的整车合资项目中占据一个席位。虽然丰田今天如愿以偿了,但它已经为当初的犹豫和谨慎付出巨大的代价。在天津丰田呱呱坠地的时候,大众、通用在中国的合资企业早已站稳了脚跟,甚至已开始进行第二代、第三代合作。中国汽车市场的有限容量也预示着天津丰田的未来之路布满荆棘。20年前,丰田公司在中国树起广告牌:“车到山前必有路,有路必有丰田车。”时至今日,中国的道路不可能再现丰田车的长龙。

丰田大部队悄悄进村

丰田的传统是“不鸣则已,一鸣惊人”

虽然跨国公司参与全球竞争,必须遵循一些普遍的规律和原则,但不可否认,每一家有传统的巨型企业,都有着自己的经营传统。这种不同的传统,在当代市场竞争中,常会引发不同的竞争方式。表面上,丰田的传统是“谨慎”、“守旧”,其实是“不鸣则已,一鸣惊人”。

有例为证。80年代丰田进军美国,一开始只在夏威夷生产合资车,其用意是试探美国市场,投资力度远远小于本田等其他境外厂商。在确认美国人喜欢日本车之后,丰田在整个北美地区突然发力,持续进行高强度投入。在建起整车厂后,丰田公司的零部件供应商纷纷到美国的整车厂附近就近生产,丰田的研发中心也迅速设立美国分部。事实证明,丰田将国内的生产模式和体系几乎全部搬到了美国,确保了其美国整车厂的竞争实力。丰田佳美、丰田花冠在美国市场上的走俏,正是丰田“后发制人”的结果。

丰田在中国,采用同样的竞争思路。1994年,丰田社长丰田达郎在访问中国时,正式向中方表示合资生产轿车的意向。1997年9月,丰田向中国政府有关部门提交项目建议书。从1994年至今的6年时间里,精明的丰田人并没有仅仅忙于“跑项目”。他们先后投资近500亿日元,在中国的天津、沈阳、成都等地建立了29家合资企业,其中大多数是汽车零部件生产企业。这29家中,又有16家集中设立在天津,表明丰田早已在为整车厂的建立做足前期准备。

在全球汽车巨头的竞争中,丰田所能拿出的“独门秘笈”,就是其享誉世界的“丰田生产方式”。这一被称为“制造业管理杰作”的生产方式,对零部件生产和及时供应的要求,几乎达到苛刻的程度。其带来生产成本的降低,是丰田与其他汽车巨头竞争时屡试不爽的法宝。

这些年来,丰田派出大批技术专家和管理专家,到中国29家零部件合资企业传授生产技术和管理模式,悄悄地将丰田生产方式的精髓灌输进中国工人和基层管理者的头脑。确保一旦整车项目上马,天津丰田可以迅速实现与日本国内同等技术水平和管理水平的生产,其整车厂的竞争力将拥有一个高水平的起点。

“国际化+本地化”代表着21世纪汽车工业的发展方向。今天,当天津丰田项目水落石出的时候,我们突然发现,丰田早已按照这一规律在一步步地实现着它的目标。

世界汽车普及率最新统计数据