幽国趣味旅行:1999~2000法国电影一瞥

作者:三联生活周刊(文 / 张献民)

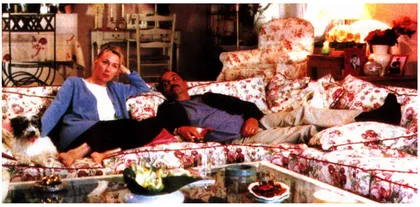

《别人的趣味》剧照

老将入幽国

Giuseppe Tornatore宝刀不老,邀引老演员大鼻子德巴迪约和小矬子波兰斯基同办手续。影片原名《纯属手续》,是“走走过场”的意思,碟名却变为《幽国车站》。讲一个文人在莫名其妙的裸奔中遭遇一组愿意放他离去的警察。警察只不过希望他稍加解释,“走走过场”。

影片营造了很好的气氛,大雨滂沱,丛林幽闭,建筑如鬼屋,人物如影子。当影子落到实处时,你却发现他们哪里的人都不是:可以是现在的,也可以是50年前的;可以是法国的,也可以是保加利亚的。房子像意大利山区的,制服像70年代南美洲的某个国家,文件柜跟中国老式办公室没什么差别,录口供的打字机更是全球通用。德巴迪约演的文人角色名为“Onoff”,一个表面看起来似乎正常的西方人姓氏。但仔细一看,却是英文on和off两个字拼起来的,似乎有意义,又似乎只是游戏。

在表面的怪异之下是个非常传统的舞台式心理剧的内核,很像50年代美国电影和话剧中出现过的某种东西,把人物抽象化。与它最相近的影片首先是克洛德米勒80年代中的《拘留》,尤其是人物关系、剧情递进、场内部镜头的相互照顾和剪接的大工作量。气氛和效果,有时让人想起90年代初的《黑店狂想曲》,但其实更接近波兰斯基70年代导演的恐怖片《房客》和《罗丝-玛丽的婴儿》。

新人尝趣味

Agnes Jaoui并非完全是新人。她在话剧舞台前后已打磨多年,有过几出响当当的戏,并与她的伴侣Bacri先生合作创作了阿兰·雷乃的两个电影剧本:《吸烟/不吸烟》和《人人会唱这首歌》。但做导演是第一回。

讲的是一个居住在平静小城中的企业主在优裕生活之余,突然爱上一个从外地来只演一场话剧就要离去的女演员。企业主是没有自己的趣味的,他的趣味来自他老婆,他老婆自认为是个出色的室内装饰专家,对墙纸、窗帘布和哈叭狗睡觉的垫子很有套说法。而女演员,即使再糟糕,也会为装做有趣味的企业主大跌眼镜。影片就叫《别人的趣味》。Bacri演企业主,导演本人也客串一把。1999年拍摄,今年春季上映。

麻烦就在于感情是单向的,企业主单相思,又按他一贯要有所做为的习惯,不会满足于单相思。当他尝试在舞台之外的空间结识女演员时,未免会发现跟他的定位有很大差别,比如其实女演员根本不是舞台上的年龄,已经与他一样是个中年人;比如女演员的趣味跟舞台上表现出来的趣味南辕北辙。Agnes Laou想要表现的是一种复杂的生活错位。

业余去旅行

《旅行》(Voyages)是部半专业的影片,却是一年来法国影坛上最感人的影片。它具备很多业余影片的共同特点:剧本结构散乱;演员不知道是从哪里找来的,相互之间完全谈不上配合;画面很不美观;影片整体相当冗长拖遢。

但是有真情。讲的是随意放在一起的几个犹太人“仿佛”在等他们几十年前失踪的亲人。除了他们自己,任何人不会认为此生此世等待还有出现结果的希望。甚至他们自己,难道就真认为能等来消息?

他们的等待,积极行动很少,谁也不会再去已改为展览馆的集中营或东欧某地的档案馆,坐在家里等的占多数,顶多出门发封永远无人收到的信而已。对于他们来说,失去的人,如果没有任何一个、最没有意义的官僚机构发来的、永无对证的死亡通知,就有可能在世界的某个角落,而且他们坚信对方同样在等他、找他。即使比如对方已经去那个无名之地居住了50年,也只是在那里“旅行”。况且每一个犹太人,遥望拿撒勒、耶路撒冷、伯利恒,即使千年相隔,也只是短暂的旅行。更何况诸子碌碌面对天国。

虽然多是日常场景,镜头都很长,好像剪接是多余的,往往也很难谈表演,但看进去后,却异常揪心。

一个老太太,突然收到某个从来没有听说过的国家来的信,来信人自称是她父亲。不多日,那人便站在她门口,这是个比她更苍老憔悴的男人。他们没有任何证据能证明对方是抑或不是自己50年前失散的亲人。老人住下来之后,虽然争吵,最终仍以父女相称。“女儿”容忍对方挤占她的空间,只不过因为她知道对方找自己的孩子也已经找了50年。