“全方位开放”威尼斯

作者:舒可文(文 / 舒可文)

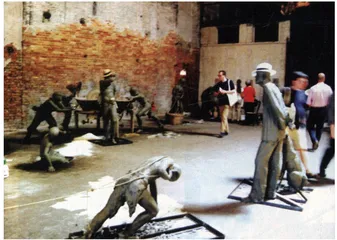

左图:蔡国强《威尼斯的收租院》复制及展览空间

上图:赵半狄的作品

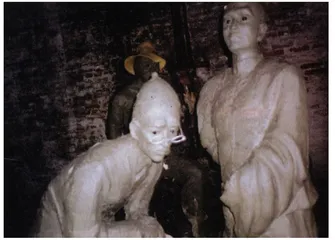

下图:被复制的《收租院》曾被认为是现实主义的杰作。玻璃眼球更逼真,草帽是谁给的?

策展人史泽曼

我第一次听说威尼斯双年展是在1993年,知道了它是一个很有地位的艺术大展,自1895年开始至今已有百年历史,被认为是双年展这种艺术展览模式的鼻祖,在视觉艺术中重要得大约就像奥运会于体育运动、戛纳电影节于电影。威尼斯双年展每两年举办一次,1993年中国艺术家的作品第一次参加,那也是威尼斯双年展第一次接受西方世界以外的艺术家参展。当年那次参展给了中国当代艺术一个“走向世界”的确认。而今年的话题就比较具体也歧义纠缠,不无曲径生疑、相对而论的乐趣。

有传媒称他是有“教父级”地位的策展人,也有说他是“最年轻的”策展人,这就很让人好奇,一问才知道,在艺术界里他是个老熟人了。60年代,他就是个活跃人物,那时他曾经策划过一个展览,名为“当态度成为形式”,在当代艺术中影响很大。策划这个展览时,他曾把中国的大型群雕《收租院》列为展品,当然没能遂愿,中国人民那时候在干什么?我们可没把《收租院》当成简单的观赏对象,去看的时候都是学校有组织地去,绝对比艺术的意义重大得多。谁会去理会一个艺术展览?看来史泽曼对此耿耿于怀,30年后的今天,他终于以很当代的形式把《收租院》放在了此次威尼斯双年展。

百岁的威尼斯双年展,地位虽在,但渐有非议,诸如“国家主义”、“政治化倾向”、“老旧过时”,参观的人数也锐减。今年它从隶属于国家管辖的行政组织变成了一个文化基金会,希望能使之有所改变,变革之时,史泽曼成了策展人的不二人选,而且是连主48、49两届,这是很少见的。史泽曼属于“曾经如此热爱革命”的一代,尽管现在已经66岁了,还是有“老骥伏枥”的手笔。他首先促成了展场空间的扩增,展场空间的扩增意味着意大利国家馆的重要性减弱,策展人的立意更为突出。以前,意大利国家馆展出的是功成名就的艺术家的作品,另外的Corderie的空间展出年轻艺术家作品。史泽曼说:“年龄并不具任何意义”,所以他打破了这种格局,各场地空间同等对待,为的是显示艺术创造之间的关联,不论资排辈。

此外,史泽曼提醒人们注意以往双年展都有评委会,而这次他全然简化,完全由他一个人来选择艺术家参展。所以,他不无得意地说,48届威尼斯双年展是“我的展览”。

蔡国强与《收租院》

旅居海外的中国艺术家蔡国强获得了2000年大奖。

蔡国强不止一次参加过威尼斯双年展。在46届威尼斯双年展上的作品是与时间相关的一个表演—装置“把马可·波罗忘带的东西带给威尼斯”:他带去了一条中国渔船,划行在威尼斯的运河上,他在那里介绍中国的传统医疗方法——针灸,还提供了一些中草药。他最著名的作品是用炸药作的。最初,他在画布上炸出一些印迹,把绘画和爆炸力并置,后来他可以把火药炸出的印迹作为一个完整的作品了。1998年他曾与日本服装设计师三宅一生合作,给三宅品牌的63件服装点上火药,烙上了一条条火痕和破洞,随后,三宅把这些爆炸的纹路印制在布料上发售。

今年大展上他的作品似乎还是与时间有关,叫做《威尼斯的收租院》。他请了9位中国的雕塑家,其中一位在60年代曾经是《收租院》的原作者之一,到展地现场复制这一著名的塑像群。他们先做了骨架,然后用泥塑,填上了曾给史泽曼深刻印象的玻璃眼球,整个人物形象基本没有改变。展览开幕后复制仍在进行,观众可以看到他们的复制过程,真正展出的实际上是未完成状态,大概作品就是重在复制过程,而不在成品。《收租院》曾被认为是社会主义现实主义的杰作,复制的趣味似乎在于时间(1965年~1999年)和空间(中国—意大利),以及制作寓意和观看角度的多重移置,由此可发一番社会、历史的感慨。德国艺术家鲍尔看到这个作品就唤起了当年看《收租院》画册的回忆,回家后就找出画册看。他说,这是一个玩时间的把戏,或拿时间做文章。有明显的倾向性,这也是他对这次中国艺术家多数作品的评价,他认为,作品中有生命,但给出了太多的答案,而没有提出问题。

19人及1/5

岳敏君的参展作品《关系》

艺术家庄辉在拍摄作品时,强调摄影的记录功能,他参展的作品即这些记录性质的长幅照片

王度参展作品,雕塑《廉价新闻》

参加主题展的各地艺术家共有99人,其中中国艺术家19人,加上参加法国馆展览的黄永砅,有20位中国艺术家,占参展人数的1/5还多,与中国人口在世界人口中的比例正相符合,可是这能说明什么呢?艺术策划人廖文说:“跟人比人数是不是有点儿自卑?”所以重要的不是人数众多。

然而,包括史泽曼及多数媒体都没能回避这个问题。史泽曼在回答媒体的采访时,坚持认为,邀请这些中国艺术家是有充分理由的,“因为这是现在正在崛起的艺术”,这些作品“具有智慧,具有中国人特有的幽默感”。

其实,我倒觉得还是中国人自己的分析更可信。参加了这次大展的艺术家杨少斌从威尼斯回来后也在分析中国艺术家的特点:这种区别是智慧本身吗?不是。是因为我们不在它们的系统中。这种大展也不在乎谁是大师,而在于作品所传达出来的信息的能量。批评家栗宪庭说,“中国艺术家的作品的确很特别,尽管也使用了与西方艺术家同样的全球化的艺术语言模式,但是其中有很内在的东西,有情感内容。而整个当代艺术中,智力游戏太多了,相比起来,中国的当代艺术就很特别”。

除此之外,人数问题之所以被广泛议论与热爱中国艺术的收藏者希克先生多有干系。参展艺术家庄辉在提到这点时说:“希克几乎完整收藏了中国90年代艺术的历史,他对中国艺术家的参展起了直接的推动作用”。在大展开幕之际,经常有人议论到希克的收藏与参展作品的相似,让人对大展所谓没有商业利益的、学术性的外观有些疑问。栗宪庭也说:“这次大展无法避免这个嫌疑。虽然参展艺术家都是好的,没有因此而降低水准,策展人也属于世界上最重要的一位,但在这种学术展中有商人参与选作品,这有点违规,而且的确大多数是展出过的,被收藏了的。”廖文认为,“其实每次大展都有非艺术的因素,这一次非艺术的成分过多了”。

尽管策展人的主题是“全方位开放”,旨在打破西方中心主义,但在这次参展的中国作品中仍然有一些人类学意义上other cultures的意味,按照人类学者王铭铭的说法就是西方人的“想象的异邦”的意味。中国艺术家的集体出展无论如何对中国艺术是有好处的,如果往近在眼前的下个世纪看,大概不会有哪一种文化形态是能够脱离全球化的背景自发生长的,任何一种文化也只能在这个背景中确立自己的位置。