对暴力的三种诉讼

作者:舒可文(文 / 舒可文)

上图:马保中作品中的武器是生活的背景,武器存在的事实让人感到潜在的危险随时逼近

右图:马保中“AK47”系列之一,武器使拥有者身心受损

杨少斌的暴力题材不在乎人们为了什么理由而争斗,展示的是人在做出暴力这种极端行为时,给人性造成的扭曲

诉讼之一:武器武器武器

“我这些作品是以国际政治为背景的,冷战之后其实留下很多问题,民族冲突、政治斗争、经济摩擦,各种危险的事件都可能随时发生。世界一点也不安定,潜在的危险一直在向人类逼近着。冷战之后,有人说,现在不会打仗了。你看,能不打吗?

——马保中

马保中的后冷战系列,就是对战争暴力的注释,在他的画面上,无论什么人群中,无论什么场合都有武器以某种角度参与到人们的生活之中。其中一幅的主角是两个年轻女人,她们都似乎被什么伤害了或将要面临某种危险,什么危险呢?她们的背后是一群看似政治家的人物,或在看文件,或在讨论着,或在暗示什么。下角,一个难民形象的儿童头脚倒置,跌落下去。画面再往后推,出现了坐着军人的装甲车,这一切都被集合在同一个大房子里,房子的天窗里映现出白色的有港口的城市,一枚巡航导弹从天窗横飞而来。各色人物在这个以武器为背景的生活中,谁也不能真正逃避危险的临近。另一幅画面上有一个被俯视的地面,半弧形的云层下面是人类的城市,城市的空中我们能看见远远的飞机群盘旋着。站在前面的主体虽然是人,从远处云层中升起的虽然是太阳,但横在画面的是幻影战机。

冷战思维左右着当今的世界事物,虽然大家都在说多元,实际上以某一种意识形态强加于人的事件一直上演着,这种争斗可以以各种温文尔雅的方式表现,但在温文尔雅的背后一概是武器。整个世界的武器库像是一切国际事物的潜台词,规划着人们的生活方式和感觉结构,更不用说发生在世界各地的种种冲突中,登上前台的步枪冲锋枪巡航导弹。

在《AK47》这个作品中,艺术家更进一步地提醒了人们对武器的认识。“AK47”大概是被装备得最广泛的一种步枪,很多小国家装备它,恐怖组织装备它,民族冲突中也使用它。而作为一种力量象征的武器,它被一个未成年的少年人拿在手里,使他的面目变得有些神经质。在这个画面上,画家向我们展示的是武器与人的关系,武器的存在对人性的明显的扭曲。

诉讼之二:生活图景的幻化

“普通的街景,很平庸,如果往上面加点东西,会加什么呢?加上轰炸机,加上凶猛的大动物?人可能就是这么坏。”

——陈劭雄

陈劭雄是广东一个名为“大尾象”的艺术团体的成员,他的作品一直是很实验的,他曾把他的工作方案称作“视力矫正”。以录像装置的形式进行各种没有结果的视觉实验,有意思的是他做出的东西不仅有视觉上的实验意义,而且也延伸出对社会伦理、文化环境等等的审视角度。

在题为《风景》的一组录像作品中,他重合了两组图像,一重是普通的马路、楼房、公园等是我们的平时所见,一派城市日常生活的背景,有点忙,有点俗,有点挤,但还算安全熟识;另一重是巨大的线描的正在轰炸楼房的飞机,张着大嘴的一种古怪猴子,或一条翘着粗尾巴的大鳄鱼横卧在街道。这些形象是画在玻璃上的,它置放在镜头前,使摄影机拍到的平常画面完全笼罩在那个线描形象之下,它充斥整个画面,而因为玻璃的透明,这种重合造成了幻影般的效果。手法非常简洁,绘有线描画的玻璃是一种添加剂,使风景变质。

陈劭雄录像作品《风景》

抛开这组录像作品的实验价值,它所提供的景观好像世纪末预言,亦真亦幻,恐怖而不太真实,虚幻却很近切,近切得很容易在观众的心理形成对应的感觉。如果说,这是艺术家的恶作剧,它至少让人感到暴力恐怖在人类的想象空间里侵蚀了太多的底盘,可以说它折射了人类对命运的潜在焦虑,风景就在这种心理感觉中被幻化。

诉讼之三:心理毁容

“我对暴力一直很敏感。看人打架时,能闻到空气中的血腥的味。小时候玩的东西是非常暴力的,打架是经常的,那种暴力对人的伤害在我的经验中是很清楚的。现实其实很残酷,来自各个方面的压力让人生活在其中没有安全感,暴力是最典型的伤害方式。这几年来,暴力一直是我画的主题,画暴力通过对人体的伤害造成对人的心理的伤害。”

——杨少斌

提取“群殴图”中的肖像因素更加强了暴力的视觉刺激,强化暴力的“心理毁容”恶果

战争也许是暴力中最极端的形式,虽然战争的硝烟一直没有真正熄灭过,但看似规则化的交易多少掩盖了暴力的狰狞面孔。然而暴力的气息不是一直渗透在现实的各个角落吧?它对人类的威胁和伤害深入灵魂。这是杨少斌的画面所提示的。杨少斌曾经是“玩世现实主义”画家,随着社会生活的变化,作为艺术家的个人性情也在变化中,其焦点也发生了转向,经过3年的清理和反省,在对暴力的揭发和诉讼中,形成了他的艺术语言。

他开始在一系列的“群殴图”中,讲述一个个莫名的暴力故事:纯洁的蓝色天空下,有人扭打起来,一个人掐住了另一个人的脖子,两个人都全神贯注,别无他顾。在这个激烈图像的背景上,我们看到有些不相干的人飘入,他在笑,手里阴险地又似无意地捧着两个小人,而另外一个人的头被一玩具人踩着,玩具人穿着方格上衣牛仔裤,比它踩着的真人穿戴还整齐,同时有又两个人在远处扭打在一起了。

在一个红色背景的画面中,一个人大喊着在掏一个人的裆,那个突然置于不利地位的人被动无助,痛苦不堪,另一对人则冲突在脸上,一个人的脸被撕拧得完全变了形,在这样一个混乱的场景中,色彩是那么纯,黄也纯、绿也净,这种反差非常冲击人的感觉。

还有,看他们,勒脖子,扭胳膊,按脑袋,突然袭击抠人眼睛……背景一概看似很单纯,戏剧性的画面却那么混乱。场景中出现的每一个人都是极端的暴躁,无论是施暴的一方,还是被动的一方。

真的忍不住要问,他们在干什么?在杨少斌随后创造的画面里,实际上以消解的方式回答了这个问题。在群殴图系列之后,他简化了其中的戏剧性场面,特写单个的故事情节,更加突出了暴力的形式感,让人更着重注目暴力的狰狞。然而,这还是没有回答我们的问题,或者说,对暴力的质问和诉讼绝不仅仅在这里完成。叙事性的场面也许容量不够,容不下暴力在生活中对人的威胁和对人的本质的伤害。再后,画面却又呈现出很虚很柔软的风格,这种“软”暴力寓意着暴力所依恃的各种名目,当然一定是一些冠冕堂皇的名目,它也揭示着各种普遍和隐蔽的暴力。

世界在所谓全球化过程中,人们在新的秩序下经历着来自不同名义的暴力,这些暴力都比以往显得“学理化,商业化,技术化”(岛子语),但无论什么名义什么形式的暴力都会对人造成伤害,不仅是身体的伤害,更残酷的是对心理的伤害,对人类尊严的毁坏。所以,被伤害的面目皆非的肖像,强化了暴力对人的“心理毁容”,提醒人类的人性恻隐。因此,对暴力的诉讼不能停止于犯罪斗殴战争。

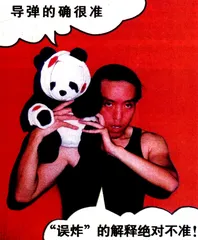

《赵半狄与熊猫咪咪》是赵半狄继摄影作品《中国故事,2000年》之后形成的系列作品。

这一系列作品的与众不同之处是它完全以正规公益广告操作形式最终完成。在北京地铁里,很多人已经注意到装置其间灯箱中赵半狄与熊猫说着吸烟、安全驾车、保护环境等话题。

以公共话题为自己的艺术创作契机是赵半狄的探索之路。图为中国驻南使馆遭导弹袭击之后,他以他的特定形式做出的抗议。熊猫咪咪系列又增加了更广泛的话题。