访中国科学院动物研究所所长黄大卫

作者:三联生活周刊(文 / 柴静)

记者:生物和生物分类学与普通人的生活有什么联系?

黄大卫:公众生活的丰富会带来对自然的精神需求,小孩子对多样的生物世界都是十分好奇的,人对自然的热爱与生俱来。而生物学研究提供的信息帮助人们判断哪些生物是有害的或有益的,有怎样的经济价值。这与生产实践密切相关,更与人类的健康与可持续发展有关。

记者:您从事了这么多年的专业研究,对您的研究领域——自然界的了解深入吗?

黄大卫:恐怕当我活完这一辈子,也难以知道其中皮毛。生物系统学的知识贫乏到这样一种程度,即使世界顶尖级的生物系统学家也无法估计全球的生物物种有多少,不是指准确的数目,而是说“量级”——物种是几百万呢?还是几千万?没人敢说这个话。现在的估计从150万到8000万不等,中国的物种按最保守的估计也占到全球物种的1/10。

记者:目前我国物种采集工作进展怎样?

黄大卫:实际上去实地采集物种标本的可能性越来越小了。经费少是一个原因,另一个原因是地方保护给科学研究造成了很大困难,比如说收“进山费”、“野生动物保护费”,对科学家来说是个沉重负担,小的保护区更严重。

记者:我国的生物分类学研究与国际水平差距大吗?

黄大卫:我们落后许多,一些发达国家,还有印度、巴西、阿根廷都搞得不错,他们从18世纪已开始研究,而我国从20世纪20年代才有零星的、不成规模的研究,建国以后又遇到“文革”期间所有科学研究的停滞。差距是毫无疑问的。

记者:现在的研究经费与七八十年代相比有什么变化?

黄大卫:变化很大。中科院在70年代末,想到哪儿出差到哪儿出差,现在要拿到科研项目才能负担工资。很少直接参与国民经济建设的基础性学科得到的重视不够,当然也存在好的态势,生物标本馆的建设,财政部有专款投到中科院。

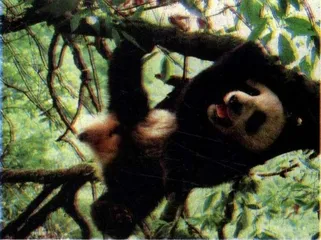

“希望”,1993年在野外出生的熊猫