从《走向慈悲》到《黑鹰殒落》

作者:三联生活周刊(文 / 武夫)

美国非虚构作品排名榜

本期的新书多达6部,但一概都是涉及自身修养方面的主题,现仅以《走向慈悲》为例,或可粗窥全豹。

这是一部按时间顺序编排的散文集。作者安妮·拉莫特以毫无矫情、自怜或懊悔的心情回顾了自己一生中对忠诚信念的追求。她生在一个自由派知识分子的家庭,只相信“书籍、音乐和自然”。早年她先是极其羡慕罗马天主教,入大学后又以更加笃信犹太教而取代了原先的信仰。多年来,她都依靠宗教信仰的支撑帮她度过了个人的苦难:食欲过盛、嗜酒贪杯、一次流产、吸毒成瘾、父亲和一位挚友之死,以及她毫无准备地成了单身母亲——直到她感到必须要通过地区教会来面对这一切并得到全面支持。她在回顾这些事件时只是作为个人的教训,而不是当成对读者训诫,口吻则时而是激烈的讽刺,时而娓娓道来。在一篇论及家长的文章中,她描述了和幼子争论之后的罪孽感:“非难自己的孩子实在可怕。向这样一个只有50磅体重、睁着一双充满信任的棕色大眼睛的孩子高声叫嚷,是我所知道的最坏的事。”

如果说全书所写是非常严肃的主题,她的笔调并未给人以板起面孔之感。她对宗教是越来越虔诚了,至少她在受到挫折时总是从宗教信仰中去寻找力量。但她在谈及宗教时却是这样写的:“尼采曾说,他只信仰肯于跳舞的上帝,我也有同感:我所喜欢的耶稣不是作为约翰·特拉沃尔塔的耶稣,而是作为朱迪丝·杰米森那位伟大的黑人舞蹈家的耶稣,她和阿尔文·艾雷跳舞时,修长的四肢犹如光彩照人的优雅的仙鹤。”拉莫特女士长于叙事,她总是津津有味地道出她生存的细节,既有欢愉,也有沮丧,把振奋与哀伤同时泼洒到纸面上。

美国人一向以他们享有充分的民主与自由而洋洋自得,但在国际事务上却处处扮演着世界宪兵的角色,从一己私利出发蛮横干预别人自家的事。最近正在南斯拉夫的科索沃地区伙同北约组织动用武力,使得那里的紧张局势一日一变,成为世人瞩目的焦点。克林顿为转移国内人民的视线,便在国外频频耀武扬威,但他最为忌惮的仍是国内舆论。简单地说,如果让美国人在国外无端送命,那是宁可放弃“主持正义”的。下面我们介绍一篇以《上百万的敌人》(A Hillion Enemies)为题的书评,评论的是马克·鲍登(Mark Bowden)所著的《黑鹰殒落——现代战争的一个故事》(Black Hawk Down:A Story of Modern War)。该书讲的是1992年底美国出兵索马里首都摩加迪沙干涉该国事务的纪实。

作者是《费城询者报》的记者,他并没有亲临前线(实际上当时那里没有任何美国记者),但他通过事后的多方采访(包括在索马里用一周时间与当地的律师、工程师和美国使馆前工作人员交谈,了解索马里一方的观点),却写出了这部叙述翔实、分析全面的作品。

自从1990年原政府被推翻以来,索马里实际上就不存在中央政府了。联合国希望那里能有一个全国统一的政权,以便解决饥饿等问题,但推翻原政权时的主力——哈布尔·吉德尔部族军事力量的首脑穆罕默德·法拉赫·艾迪德认为自己已实际上控制了索马里,不肯分权。

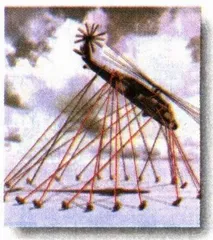

1991年以美国为首的西方对付伊拉克的海湾战争滋长了美国武装干预必胜的神话,于是便在翌年底派遣了以直升飞机为主的海军陆战队去索马里维持和平。此时,艾迪德一派的索马里人已经视联合国为敌人。1993年6月他们在一次袭击和平部队的行动中杀死了24名巴基斯坦籍的联合国官兵。于是维和部队悬赏2.5万美金要艾迪德的人头,艾迪德也针锋相对,悬赏100万美金要美军司令乔纳森·豪将军的人头。此后美方根据情报几次采取袭击行动,却始终没有捉到艾迪德,而造成的索马里人的伤亡更激起了当地的民愤。后来美方增派军事力量,号称“黑鹰”的直升飞机在低空飞行中对索马里的无辜居民形成危害。终于在1993年10月3日爆发了所谓的“黑色海洋之役”:维和部队发动这次攻击旨在以30至40分钟占领一座民房,抓获据悉在里边的艾迪德的两名高级顾问。美国兵都是配备精良武器的平均年龄19岁的白人。谁知从一开始,直升飞机便遭到命中率极高的火箭的还击。结果美国方面18名官兵丧生,70余名受伤,成了越南战争之后美国军队在海外损失的最高纪录,迫使他们放弃了对艾迪德的悬赏。

使美国兵最伤脑筋的是陷入了摩加迪沙这座百万人口的城市游击战之中。书中对此有详细描写。天上的直升机遭到先进的有瞄准器的火箭的轰击,地面上则有不分男女老幼的索马里人的围攻,使装备精良、训练有素的美国大兵为之胆寒。书中叙述了一个最大也只有5岁的男孩持枪射击的壮举,其他的众多场面也充分体现了索马里人民众志成城、视死如归的精神。

这部作品本来先在报纸上分29期连载,后来又上网,满足了网民的愿望,现在在出书的同时,又由原作者改编成电影,相信必然与《拯救大兵瑞恩》及《细细红线》(本栏曾对原著作过介绍)共同成为美国人战争观的三部曲。 索马里战争