读者来信(82)

作者:三联生活周刊(文 / 李澄 章红 田锋 薛韬 胡安东)

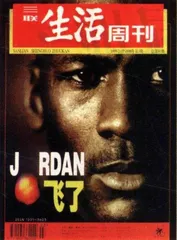

乔丹怎样成为全球仰慕的偶像?特别希望贵刊能深入讨论。

从政治明星到影视明星再到体育明星,人们崇拜对象的转变可以看出社会生活的变化。也许因为体育是一种生命力的表演,乔丹才被描绘成时代英雄。这样,体育欣赏就不仅是一种娱乐,而有了美学,甚至精神上的意义。

福州 李澄

为时已晚

约翰·霍普金斯大学发表的报告说:中国将面临水荒问题。报告以科学家的诚实和西方人的坦率声称,对某些缺水而人口快速成长的国家来说,要避免危机也许为时已晚。旁人的悲天悯人更能触动我们的灵魂,至少对我是这样。

刚刚过去的1998年的夏天给人们留下深刻的印象。长江的洪水肆虐了整个夏天,这百年一遇的洪涝灾害的根源在于人们对长江中上游植被的严重破坏。森林过度砍伐导致的结果是水土大量流失,不雨即旱,一雨即涝。四川阿坝本来是个山清水秀的地方,经过几十年持续砍伐山林之后它已经变成了穷山恶水。今年,国家颁布了长江沿岸森林禁伐令,阿坝的一位藏族乡长说:“国家颁布了‘禁伐令’,非常好,非常好。就是有点太迟了!”

又是一个“为时已晚”!

在我生活的城市南京曾经有一个骄傲,就是城市主干道上的法国梧桐。这些普遍有近百年树龄的大树整整齐齐地排列在道路两旁,尽管中间相隔二三十米,它们还是在路中央的上空握手拥抱了。这个号称“火炉”的城市,因为有了这些大树的荫庇,就像火焰山有了芭蕉扇。有位土著诗人干脆把中山路、中山东路、中山北路、中山南路……一古脑儿比作南京的香格里拉大街。

以前有不只一个文人说南京是充满农村气息的都市,这话既有对南京城市建设和运作习性的诟病,又不失对城市保留质朴原始一面的欣赏。但显而易见的是这话不那么中听,想必成了现代父母官的一块心病。在“与国际接轨”、“建设国际化大都市”嚷嚷声大作的那些日子里,人们对那些四车道看不顺眼,对树影婆娑的小巷恨之入骨。人们想象着摩天高楼、繁华商肆、滚滚车流,至于那些绿荫的遮盖,绿叶的芬芳,绿影的情致,以及年轮镌刻的历史,显得如此无关紧要。这些年来,树成排地被消灭了,从前树根盘绕的沃土上,柏油在阳光下闪耀着乌青的色泽,官车、私车和来历不明的各种车辆跑来跑去;简易门面房建起来了,尽管门可罗雀;建筑工地在新“圈地运动”中成批涌现,生长着茂盛的草本植物。

那些大树没有了,而且永远不会再有。就像流行歌曲中所唱的:“没有岁月可回头。”

我们得到的是什么?我们失去的又是什么?

我们费尽九牛二虎之力,在几乎不可能修路的地方修了路,修进深山老林,目的只有一个—把在那里自由自在地生长了百年、千年、万年的树统统砍了,用树的尸体来造房、铺路、做卫生筷!

我们总是觉得不断地失去什么,但麻木使我们不知道丢失的究竟是什么。

我目睹过南京中山北路上的砍伐行动,油锯轰鸣着一寸寸切割树的身体,那些树的年龄超过任何一个决定砍树的人和砍树的人,可是没人对它们怀有些许敬意。大树终于轰然倒地。对树来说,一切都为时已晚。对人来说,要改正他们的罪孽也为时已晚。

南京高楼门60号 章红

亏本诉讼值

看到贵刊1999年第1期刘吉所作《亏本诉讼不值》一文后,我却有着与之截然不同的观点,觉得有必要同刘吉同志商榷。

刘吉同志著文说读者高河垣为1元钱打官司,一二审光住宿费、交通费就投入了1219元,而案件的实际产出仅1元钱,纯属亏本诉讼,不值。文章进而推导出这是一件忽略了经济效益的诉讼,产出的无效使得巨大的投入变得毫无意义,对这类事件大加宣扬,说到底它有愚民的趋势。

如果光从表面现象及纯经济的角度看,1219元的投入,1元的产出,显然这是一个亏本的诉讼。这个简单的经济账,我想任何人都会算,高河垣自然也会算。但是,高河垣毅然起诉了。在诉讼中,这1元钱仅仅是一种象征,它代表着高河垣的一种价值取向,代表着高河垣对个人权利的一种态度:我的权利,应该受到法律的保护和社会的尊重。重要的是隐藏在1元钱后面的不可侵犯的个人权利。

孜孜不倦、不辞辛劳地追求这1元钱的个人权利有无意义呢?我觉得意义重大。当今中国,人们缺乏的就是像高河垣这样敢于不惜代价维护自己权利的精神。在我们的传统观念里,和为贵的思想、过于讲究实际的思想占主导地位,而往往缺少现代社会人们应当具有的权利意识。殊不知,就是因为人们对权利的漠视,对权利的放弃,对权利的患得患失,他们的权利才会屡屡遭到侵犯,侵犯者才会如此有恃无恐。试想,如果我们大多数中国人能像高河垣那样为了1元钱的权利,也要将侵权者告上法庭,那谁还敢轻易侵犯我们的权利呢?

成都通锦路36号 田锋

请多关照“平民消费”

报上报道了两则消息:一则是浙江杭州一家房地产公司建造一种5万元一套的“一居室”商品房,很适合目前买不起十几万元一套的几室一厅大套房,只想买一套小的“过渡”一下的城市一般收入的工薪家庭需要,推向市场后销售十分抢手,供不应求;另一则是辽宁沈阳出现了一批票价低廉的平民浴室,适合大多数干部职工的消费水平,顾客盈门,经营红火,群众口碑甚好。

在消费服务普遍趋向高档化的今天,看到上面两则报道,很感新鲜,很受启迪。现在,许多二、三产业的经营者,仿佛专为“大款”们的高消费服务。提供的产品,经营的项目,不断向“高、精、尖”攀升,价格昂贵得一般人都不敢染指光顾。而与此同时,普通消费者的“平民消费”却普遍受到冷落,有些方面甚至已经属“被遗忘的角落”。许多工薪阶层的人都已感到洗不起澡,理不起发,穿不起衣,住不起店……出现了生活中的新的这难那难。请多关照“平民消费”,已成为广大中低收入消费者的共同愿望与强烈心声。

也许,热衷经营高档次产品和高消费项目的经营者会认为,多为有钱的“大款”们服务,会产生“一只西瓜能抵多少芝麻”的经营效果。其实,这样的看法有失偏颇。中国再大,“大款”们又有多少人?而“平民”们单个消费额也许不高,但他们又是多大的消费群体?其消费总量又有多大?今年来,报上不断有从事高消费服务而经营状况不佳的企业纷纷倒闭的报道,这就是一个雄辩的证明。那些唯高是从的经营者,从5万元一套的商品房畅销和“平民浴室”生意兴隆这样的社会现象中,难道不应该悟出点什么来吗?

改革开放以来,我国消费者的收入水平的确有了大幅度的提高,但大多数消费者的收入水平还未进入小康型消费阶段,更不用说豪华型消费了。这是不争的社会现实,忽视这一现实搞经营,生产定然不佳。为满足社会需要计,为扩大自身经营计,从事二、三产业经营的企业,请多关照“平民消费”。

江苏盐城 薛韬

编辑是“贼”怎么办?

贵刊去年21期《话说领导干部住宾馆》,不知怎么突然就出现在今年1月19日的《信息时报》上。随后变成《干部易地任职住宾馆花费惊人》的这篇文章被转载在1月28日的《法制文萃报》上。你说转就转、摘就摘呗,但《信息日报》的编辑却在原文前面加了“现将浙江商连冒同志(系商连昌之误)统计的一组数字公告如下”。这一加事情就复杂了,因为商连昌发表在贵刊的原文没提“统计”,没提“数字”,更没提“公告”,只是说“有一笔经济账可供大家商榷”。如果浙江甚至全国的同志较起劲来,岂不让商连昌吃官司吗?商先生要吃官司,你《三联生活周刊》还能逃掉干系?

我也是吃文字这碗饭的,对《信息时报》的编辑为什么将“感慨”变为“写实”不敢妄加评说,但凭良心说句老实话,现在编辑像“贼”一样偷稿子的还真不少。“文革”时期流行的“小报抄大报,大报抄梁效”,已演变为“大报抄小报,小报抄小道”了。在别人的文章上加个帽、衬个里再变成自己的东西满街都是。为了打点成“独家消息”,包装出“轰动效应”,管你什么职业道德和文化人的脸面!今年我订了10多份报刊,那些抄来抄去的眼熟的东西让人大开眼界,如此下去可能谁都能过把编辑瘾的。这不由让人想起,早几年报纸和杂志专门有个小栏目,经常曝光“文抄公”的单位、地址、姓名,当时作为投稿者的我觉得大快人心。但现在我倒可怜起这些人来了,因为现在编报纸的、办刊物的都介入“文抄公”的行列,对读者来说,办这样一个小栏目还有什么意思?加上互相抄都有冠冕堂皇的说头,什么“转载”、“摘编”、“信息集纳”、“资源共享”。你奈我何!难怪社会上有种说法:谁来监督“舆论”?

发完这通牢骚,我突然发现《三联生活周刊》的目录的后面有这样一段警示:“版权所有,未经允许,不得转载本刊文字及图片。本刊保留一切法律追究权利。”不知道像你这样文文静静的刊物,能不能拿起法律武器去打这类难缠的官司?

宁夏银川市 胡安东