给你一个机会

作者:三联生活周刊(文 / 吴志杰)

10月6日在福州开幕的“’98亚太地区当代艺术邀请展”以其独特的策划方式和作品的兼收并蓄展示了一种艺术向公众敞开的途径。此次展览有近30人参展,来自全国各地及日本、美国、加拿大等国,并有不同的年龄层,这是同类展览中不多见的;展出的作品有装置、油画、雕塑、录像等多种媒体形式。不可否认,当代艺术在中国与公众之间有着不容忽视的距离,这是艺术家和批评家都不能回避的问题。按策划人范迪安的话说:大家可以此集合的机会,共同思考面向新世纪的艺术走向。

福州是一个温和开放的地方,在这里举办当代艺术展似乎也感染了这样的气息。省长等官员以地方官的身份为开幕剪彩,这多少让当代艺术去掉了一些“地下”的味道,而从美国来参展的一个大学教授带来了一封田纳西州州长的贺信和一封美国副总统戈尔的贺信,一字一句地全文读下来后,大家为之鼓掌,有人半真半假地称他为当代艺术带来了“学院”气息。

开幕式是彬彬有礼的,之后的展览也温文尔雅,主办者对这次展览的日程安排也很有深意。第二天的公开讲座,在展览日程上登有广告,公开讲座上艺术家和批评家放映幻灯讲解作品。同样的周到体现在展品旁的小说明。这些说明也许对很多艺术家来说很不雅观,或有损作品,但这小小的说明体现了一种善意的向公众敞开的姿态。一位带着恐惧而来的女学生说,她看了展览发现艺术是可以接受的,而且艺术家们并没都留长发。后几天里参展艺术家们还被领到福建师大看那里的藏品,这里收藏的石涛真迹与当代艺术家之间好像突然达成了某种谅解。

多种媒体、未来模式

在国内我们熟悉的展览都是分门别类的,全国美展这样的综合画种的展览也只取传统的画种。而实际的艺术运动中,媒体已经有很大规模的拓展,美术的概念也非原本的画种可以包含。当代艺术运动中,媒体革命是重要一项。世界著名的卡塞尔文献展,圣保罗双年展等都已展示了这种模式。在此我也可设想,此次邀请展的多种媒体并蓄将应成为全国美展的模式。

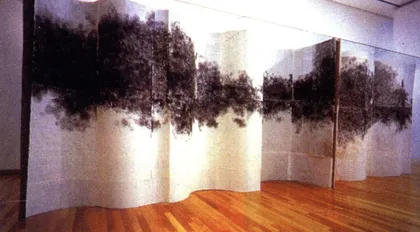

之所以这样大胆设想的另一个重要理由是,从参展的单个作品看,也很难再区分出它专属哪个画种或哪种媒体。如唐承华的作品,它虽采用了版画的某些材料和技法,但又不仅如此,所以他的作品不称为版画,只能笼统地说“混合技法”。综合方法比较明显的还有日本艺术家保科丰巳的作品。他用纸和墨在带有流水痕迹的石头上拓出印迹,装裱在弯曲的板上,并且在两块板之间设计出一个空间。在这个作品中,有水墨的因素,也有装置的成份,在福州的石头上拓印这一特定方式又带有行为的因素。所以根本无法按传统画种分类。而保科丰巳本人的年龄正是日本“物派”艺术运动与眼下信息卡通艺术之间承上启下的一代。艺术运动一个接一个,凝结在保科作品中的变化给人印象深刻。

批评家喜欢谈论的石冲,在这次展览中让观众充分看到了他的技术。石冲的作品早已被《江苏画刊》详细介绍过。他的作品虽是架上画,但其选取的形象有装置、行为里的某些理念。这也是当代一部分艺术家的思路,他们已经有了更新的观念内容,但那磨砺出来的一手功夫也还是能派上用场的。像尚扬这样的老画家,当年曾画过黄土高坡,现在对材料质感的强调,对观众而言也有承上启下的作用。许江是代表中国参加今年“圣保罗双年展”的艺术家,有人称他的作品为“具象表现主义”,是否准确无关紧要,在其中观众能看到明显的文化负担,充满对文化的思考,同时又有较为通俗的画面。

给大家一个机会

有评论家说,这个展览不够前卫,面面具到。我想,前卫与否是艺术问题,而艺术问题应该在画室里进行。公众展览不该是解决这个问题的场所。要解决的是艺术环境的问题。

首先,这次展览为当代艺术树立了公众形象,让人认为艺术是可以接受的。从观展的观众数量看,北京的一些展览完全不能与之同日而语,这里能看到圈外的观众来观展了。为每位艺术家的作品附加的短小说明,本身就不再把观众期待为圈内之人,事实上看这些说明的观众的确很多。

1989年的当代艺术展,很多人还记忆犹新,那种千载难逢的历史感,那种大惊小怪的紧张感,其实是不正常的。成熟的国际性当代艺术展,往往在艺术上前卫而在公众形象上是温和的。

可以说这次展览所树立的公众形象是温和的,因此才有福建美协主席丁仃的一番话:“我们可以用多种语言说话,听不懂可以找翻译,慢慢就会习惯起来。”

其二:给艺术家一个与观众、文化主管部门公开沟通的机会,也是与赞助机制之间形成沟通的机会。

当代艺术过去有一些表现显得过激,艺术家也喜欢把自己弄得很另类,甚至有人也似乎愿意以仪式化的地下身份出现,与观众、文化行政管理部门形成了一种陌生紧张的关系。当代艺术处于让人感到陌生的状态是病态的,谁对陌生的东西都会警惕疏远。当然这已不是艺术问题,而是艺术环境的事了。

如果说现代艺术意味着一种拒绝:以更美丽的新世界的名义拒绝向现实妥协,那么当代艺术该意味着“给你一个机会”,和和气气,共济一堂,最终优胜劣汰,谁也怪不得谁。

保科丰巳:《昼夜之间的水的记忆》1987年

施慧:《梳》1997年

石冲:《欣慰的年轻人》1995年

刘旭光:《’97锖点》1997年

胡汉平:《儿歌》之三1996年 当代艺术石冲艺术