保卫长江,保卫黄河

作者:三联生活周刊(文 / 高昱)

“这是我们在世纪之交,在祖国的大地上谱写的又一曲惊天动地的壮丽凯歌。”

——国家主席江泽民评价这次长江抗洪抢险充满了英雄主义与集体主义的光芒

8月19日,国务院总理朱镕基站在距九江大堤决口处仅10余米的堵口船舷上,向近万名已鏖战两天两夜的抢险军民抱拳拱手:“是英雄,是狗熊,就看你们的了。”言罢,朱镕基泪洒前襟。

3天之后,曾宽达60多米的大堤决口在被沉入9条废旧驳轮、2万吨石块和4万方碎沙石后成功合龙,这也是3570公里长江干堤在今年雨季唯一的一次溃决。截至9月4日,随着第八次洪峰在武汉悄然平息,从宜昌到入海口水位回落到保证线上下,本次长江抗洪也终于取得了决定性的胜利。

如果从7月2日宜昌出现53500立方米每秒的第一次洪峰算起,这次全流域性洪水历时超过两个月,自宜昌以下除汉口外沿江360公里及洞庭湖、鄱阳湖水位都创造了新的历史纪录。防洪标准只有10年或20年一遇的江湖干堤在百年一遇洪水旷日持久的浸泡下虽早已千疮百孔,危如累卵,但却每每奇迹般转危为安。

历史将记住1998年夏在长江流域这片广袤的土地上演绎的这场人与洪水的殊死较量。在这场保护家园的战天斗地中,充满着英雄主义与集体主义的光芒。600多万军民高呼着“人在堤在”、“严防死守”、“决战决胜”的口号,一次次用沙袋、石块、粮食和血肉之躯与洪魔拼死抗争。在洪水面前,集体团结的力量有了最具体、最真实的体现。广州军区、济南军区、南京军区、北京军区、空军、海军陆战队、二炮部队和武警部队17.8万子弟兵北从河北,南由湛江,东自浙江,千里驰援,会战大江。空军、海军、广州军区、济南军区守湖北,二炮、广州军区据湖南,武警、南京军区战江西。各兵种、军区司令、政委等110多位将军铁马征尘,坐镇前沿,先后出动官兵433.22万人次。人民解放军总政治部主任于永波上将指出,这是自渡江战役以来我军最大的一次兵力集结调动。

在他们的背后,是12亿双焦急、期待的眼睛,2.3万支医疗队,近千万吨物资,30.29亿救灾资金和18.9亿元社会捐款。

这实在是一场战争,一个民族在和平时代面对自然灾难的战争。同样是那么艰苦卓绝,气势恢宏;同样是那么团结一致,万众一心;同样是那么慷慨悲歌,壮怀激烈!在这场战争中,我们看到了牺牲,也看到了伟大,看到了子弟兵的伟大,人民的伟大。

战争的体验,存在于那些跃入湍流,用身体掩护大堤的年轻战士的心中。他们没有机会体验渡江战役的壮阔,没有机会体验保卫南疆的激昂,但是他们在保卫荆江、保卫九江的战斗中同样体验到了。8月16日夜,荆江生死决战,广州军区司令员陶伯钧上将立下军令状:“保住大堤有功,一旦决堤有罪!”10万大军上堤死守,决战决胜,宁愿前进一步死,决不后退半步生。

战争的体验也存在于那些争着抢着为子弟兵担水洗衣、送菜做饭的大妈大嫂心中,存在于亿万与灾区前线同呼吸、共命运的炎黄子孙心中。伟大的战争必须依靠人民的力量,依靠整个民族来承担。

一位在索马里和卢旺达经历过多年战争和饥荒的无国界医生用“难以置信”来形容他所看到的大水,更让他吃惊的是中国政府和人民面对灾难表现出的镇定、勇气和高度组织化。据国家防总公布,截至8月22日的初步统计,尽管有2380万人被迫离开家园,但仅有1320人在长江洪水中丧生。这个损失远远小于人们原来的想象。以《谁来养活中国人》一书声名大噪的美国学者莱斯特·布朗8月17日也撰文称“中国在抗洪救灾中表现出的巨大能力是值得钦佩的”。

同历史上记载的“人为龟鳖”、“尸横遍野”的大灾惨景形成鲜明对照的是,今年洪水所过之处,万里江堤巍然屹立,沿江城市秩序井然,人民群众安居乐业。而1931年的那次同量级全流域大洪水,长江干堤共决口350多处,据国民党政府宣布,动员了数百名工人,10辆水车,3部抽水机和5000多条麻袋,结果武汉三镇被淹3个多月,沿江平原、洞庭湖区、鄱阳湖区也大部受淹,淹死、饿死、病死14.5万人。

在与特大自然灾害的抗争中,集体的凝聚力表现出巨大的优越性,而这种优越性在关键时候创造出了人间奇迹。面对突如其来的连续性大洪水,我们在很短时间内组织数百万军民风餐露宿,日夜坚守在时刻有生命危险的大堤上长达两个月,这在解放前、在国外都是无法想象的。8月14日,江泽民同志在就长江抗洪抢险决战作总动员时指出:“要把抗洪抢险作为当前头等大事。”于是铁路、航空、通信、民政、气象、卫生、宣传等行业、部门,全国上下,全线绿灯。截至8月17日,铁道部开行抗洪救灾军用专列151列,发送救灾物资32317车,抢运182.1万吨。电信部门“要电路给电路,要电话给电话”,无偿提供了包括海事卫星通信设备、移动电话基站在内的所有应急通信设备,价值近5亿元。而为了保住荆江大堤,保住大城市和经济发达地区,保住京广、京九等交通干线,灾区群众和抗洪军民做出了巨大的奉献和牺牲。这种整体调度,全国上下一盘棋,没有一个民族能面对这样的灾难焕发出这样的能力。正如江泽民所说的,本次抗洪救灾的决定性胜利“是我们在世纪之交,在祖国的大地上谱写的又一曲惊天动地的壮丽凯歌”。

毋庸讳言,长江洪水给本已严峻的经济增长形势带来了新的阻力。据估计,此次洪灾造成的直接经济损失达1200亿元,第二季度的GDP也因此减少了0.5个百分点。9月以来,《人民日报》连续发表评论员文章,号召全国人民团结一心,实现改革和发展的既定目标。经济学家们也纷纷表态,认为洪水过后大规模的家园重建会刺激各种消费需求和生产供给,从而带动下半年的经济增长,“洪水淹不了8%”。

欢呼庆幸之余,清醒的人们当然不应为胜利沾沾自喜。因为无论如何,每一次灾害都意味着生命被无情地吞没,财富转瞬之间化为乌有。在大灾之后,在抗洪抢险取得胜利之后,我们应该思考更多的“为什么”和“如果”。

上图:8月14日,江泽民在武汉就抗洪决战作出动员(新华社)

下图:8月9日,朱镕基视察江西九江长江大堤发生重大险情段(新华社)

“洪水是一回事,洪灾又是另一回事。”

——北京林业大学水土保持学家解明曙教授认为,从这次水灾可以看出,天灾与人祸的叠加具有前所未有的威慑力

厄尔尼诺被认为是这次长江洪灾的罪魁祸首。“今年大气环流十分异常,史所罕见。”国家海洋环境预报中心副主任宋学家研究员介绍说,6月中旬以后,随着副热带高压的第一次北抬,降雨稳定在长江流域,形成半个月左右的持续性降雨,雨量较常年同期偏多9成到2倍。7月初,“副高”第二次北抬,南方多雨期结束,转为高温期,北方雨季开始。然而到7月20日左右,这个高压违背常规突然转向南退,使雨带重新回到长江流域,造成7月下旬的再次长时间强降雨。“这种现象在历史上从未有过”,宋学家说,“恐怕只有厄尔尼诺才能够解释。”

这个奇特的名词过去是指赤道太平洋海水温度的异常增高,后来科学家们发现由于海洋与大气的相互作用,它能引起大气环流和全球气候也出现异常。具体对中国来说,厄尔尼诺现象发生时,我国气候总体表现为中间多雨,两头干旱,即江淮地区雨量大增,华北、江南雨水稀少。而当厄尔尼诺现象衰退时,则又出现中间干旱,两头多雨。去年4月,中国海洋环境研究中心曾率先报道了本世纪最猛烈的厄尔尼诺现象的爆发。这种异常现象目前已表现出异乎寻常的经常化,90年代以来,共出现4个厄尔尼诺年。

至今厄尔尼诺的产生原因和活动规律都还是个谜,但一些人猜测它的频繁出现与温室效应、全球变暖有关。据政府间气候变化委员会(IPCC)介绍,目前全球平均气温比工业化前增加了0.24℃,而且今后可能以每10年0.3℃的速度升高。今年1月下旬,一块名叫Larsen B、面积为194平方公里的巨大南极冰山结束了几个世纪以来的“稳如泰山”,开始分崩离析。自1940年以来,南极气温已经上升了4.5℃,尽管组成南极洲核心的巨大冰原依旧坚固,但其北部地区却开始从冰雪覆盖的极地气候转化为一个不那么冷酷的海洋生物王国。一些科学家正苦苦思索着全球变暖、冰山融化与厄尔尼诺之间的逻辑关系,他们至少有了一个证据:20世纪是有记录以来最为炎热的一个世纪,而厄尔尼诺也最频繁,破坏最为严重。

但是本次长江洪灾有一点是厄尔尼诺无法解释的:今年沿江各段水位屡创新高,但每次洪峰的流量却并不算太大。以宜昌站为例,今年通过的最大洪峰流量为56400立方米/秒,而水文记录中最大洪峰流量超过60000立方米/秒的至少有23年(1954年是66800立方米/秒);螺山、湖口等河段的流量比50年代每秒少了1万立方米,水位却高出1~2米。对堤防来说,高水位当然要比大流量更具威胁性。关于这一点,记者听到两种截然不同的说法。

“水位高是因为我们分洪量小。”70多岁高龄的中科院院士张光斗先生谈起水利这个他的老本行依旧思路敏捷,他告诉记者,1954年的洪峰比今年确实要大一些,但当时荆江分洪区3次开闸,分去122.6亿立方米的洪水,沙市水位迅速降低0.96米。武汉上游洪湖以及周围的西凉湖、梁子湖、张渡湖等处也先后分洪,使汉口的最高水位出现推迟了7天,洪峰持续时间缩短了12个小时,湖北全省共分洪602亿立方米。再加上洞庭湖区的垸圩70%溃决,分洪245亿立方米,江西鄱阳湖区民垸溃决分去80亿立方米,安徽无为大堤决口,又分去87亿立方米。“1954年总计堤防圩垸溃决、扒口共分洪1023亿立方米,而今年仅监利8月9日主动分洪,加上九江决口,总分洪量不足200亿立方米,不分洪水位怎么可能不高呢?”张光斗说。

分洪也意味着赤地千里,意味着数以万计的群众无家可归。自国家在建国初期经济极为困难时建成荆江洪区以来,只1954年启用过一次。在今年抗洪初期,有关方面曾提出“决不分洪”的要求,但到8月初,荆江大堤全线告急。8月8日,500名工兵在荆江北闸外堤掘开119处洞口,安装了19.5吨炸药,只等沙市超过45米保证水位时炸堤泄洪,分洪区内51.3万群众也于当日上午全部撤离。16日夜22时,沙市水位涨至45.04米,湖北“前指”在最沉重的压力面前,又毅然下定了创造奇迹的决心:在分洪区下游严防死守。这个决定为分洪区至少挽回了100亿元的损失。

“这次我们是赚了,既保住了大堤,又保住了分洪区,但也冒了很大的风险。”张光斗认为,分洪仍是对付洪水很重要的一个手段,因为人力不可能斗过老天爷,如果保住了分洪区,下游重点堤却塌了,在江汉平原一泻千里,那可不仅仅是几百亿的财产损失了。”

“今年水位这么高,损失很小,说明抗洪抢险功劳很大,但以后总不能年年像今年这样拼命硬顶。”张光斗认为,从这次水灾得出教训,一是要把大堤加固、加厚、加高,他告诫道,三峡大坝修成后,发挥拦沙泄清功能,将冲刷中下游河床泥沙,原来被深埋的堤脚裸露后会变得很不牢固。第二,应该在上游多修水库,尽管长江上共有4.8万多座水库,但大多属小库、病库,调洪能力微弱,金沙江、岷江、嘉陵江上干脆一座也没有。“我不否认森林有涵养水源的能力,但我不相信什么一亩林子相当于一个小水库的说法”,张光斗说,“而且现在长江上游森林快砍光了,再恢复起来至少得四五十年,水库则干脆利落,今年修好,明年就能见效。”

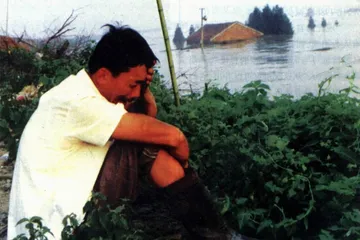

8月9日,一位九江市江洲镇居民坐在江堤上望着汪洋一片的家园痛哭(新华社)

但另一些水利学家则认为荆江未分洪是有坚实的科学依据的。三峡工程技术设计专家,清华大学教授谷兆祺认为,今年出现的洪峰流量较小而水位超高的情况是由于恶劣的洪水组合托高所致,上压下顶,使得中下游干流水位一涨再涨,轮番上升。“好在荆江上游清江隔河岩水库和二滩水库都是库容上百亿立方米的大水库,起到了明显调节洪峰的作用。”谷兆祺说,再加上沙市至武汉的江堤都加固了2~3米的子堤,每平方米可抗10~15吨江水推力,大堤的安全系数大大提高,因此“荆江不分洪是英明而科学的抉择”。

“老天爷下雨是洪水的直接动因,也就是说这次洪水是天灾。但洪水是一回事,洪灾又是另一回事,人为因素也可以影响洪灾的大小与有无。”中国南方水土保持研究会副理事长、北京林业大学解明曙教授从自己专业的角度对高水位做了解释,“森林的诸多功用中有两点与洪水的灾害度息息相关,一是涵养水分,二是防止水土流失。水库都是有使用寿命的,而森林的效能却天长地久而且与日俱增”,解明曙说,随着长江上游森林植被的被破坏,“既增大了径流量,从山坡上冲刷下来的泥沙又淤塞了河道及湖泊水库,降低了河流行洪能力和湖泊调蓄容量,水位当然就高了。”

解明曙说,他的论断得到了许多科学实验的证实。解明曙的一位从事山地防护林水源涵养研究的同事王斌瑞教授曾在祁连山一片茂密的原始森林作过测渗实验,在500米高的山顶注入含有特殊标志的水,结果发现水全部流到山脚用了半年时间,而且全是清水。中科院一位土壤学家在川中盆地丘陵区的研究则表明,森林采伐率10%与60%的林地相比,后者径流量比前者大9~10倍,汇集时间短12倍。“森林对土壤保持的作用也是无与伦比的”,解明曙告诉记者,一场暴雨过后,天然林地水土流失量只有1%~2%,而失去保护的山坡农田表土几乎100%被冲走。

据了解,目前长江流域的土壤流失量已达22.4亿吨,相当于一年冲走30厘米厚的耕地55.3万公顷。从上游冲刷下来的泥沙每年只有0.47亿吨流入大海,其余都在中下游越积越高,410公里长的荆江河段每年淤沙1.64亿吨,平均每公里40万吨,河床升高2~4厘米,这使得荆江一些河段成了堤内比堤外高的“悬河”。被称为“黄金水道”的长江航道也因为淤高比50年代缩短了一半。据长江航运集团报告,他们1996年的客运量只有1256万人,比1988年减少了63.2%。

“现代的自然灾害既有自然因素,也有人为因素,而且从总体来看,人为破坏已经接近可与天灾相比拟的程度”,解明曙这样认为,“从这次水灾可以看出,它们二者的叠加具有前所未有的威慑力。”

“在黄河和长江上我们犯了错。黄河断流或许我们还可以骂老祖宗在黄土高原滥砍滥伐,我们不能在长江上再挨子孙们骂了。”

——“自然之友”沈孝辉说,切勿“后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也”

“我们当代人真是耻辱啊,”沈孝辉盯着记者说,“我们做了两件最可悲的事情,一是让流淌了几百万年的黄河在我们手里断流了,二是让长江又变成了第二条黄河。我们把两条母亲河都断送了!”

沈孝辉的官称是沈秘书——国家林业局的局长秘书,但他递给记者的名片上却印着自然保护作家和风光摄影家两个称呼,名片上方是一行绿色小楷:“人类属于大地,而大地不属于人类。”在与记者两个小时的交谈中,沈孝辉显得直爽尖锐,直到他叮嘱记者他所说的只代表个人观点时,记者才想起他是位首长秘书。

沈孝辉从小在武汉长大,他记得很清楚,儿时的长江是灰色的。“可是现在再到武汉去看看,长江是黄色的,连冬天都是黄的。”沈孝辉回忆道,“后来我到云南德钦县,站在滇西北高原上往下看,金沙江就像一条新铺的红土路。对面就是四川,金沙江的千里河谷你根本找不到一颗像样的树。过去之所以叫金沙江,是因为那里盛产金沙,可现在那里盛产的是黄沙。”

最新公布的材料表明,长江每年的输沙量已达到24亿吨,比黄河多出一半。长江泥沙中70%来自上游,这其中又有77%以上是金沙江和嘉陵江的来沙。尽管在教科书上长江的平均含沙量只有0.5公斤/立方米,不足黄河平均泥沙含量的1.5%,但在川江某些河段,最大含沙量已达742公斤/立方米,相当于每4吨水带了3吨泥沙。

虽然人们对长江洪水的人为因素还存在争议,但至少过去郁郁葱葱而现在光秃秃的长江上游已成为众矢之的。8月初,新华社报道长江支流雅砻江一带仍在砍树的消息以后,国家林业局下达了长江上游天然林一棵都不许砍的严厉指令。8月24日,四川省宣布从9月1日起,川西阿坝、甘孜、凉山、攀枝花、乐山和雅安地区54个县全面停止天然林砍伐,转为造林和天然林常年养护,并关闭木材交易市场。随后,云南省也宣布在沿江的14个地州市73个县实行类似的禁令。

左上图:长江上游的雅砻江沿岸至少已被砍伐30万立方米木材,相当于5万亩原始森林,生态环境遭到破坏。每降暴雨,山体滑坡会接踵而至,这是雅砻江上游一个巨大山体因森林砍伐后滑坡(新华社)

上图:四川新龙县一片森林被砍伐后,裸露的山体直接经受着暴雨的冲刷(新华社)

左图:山东齐河县黄河河道断流时人们可以在黄河河床里骑自行车(司毅民 摄)

“我们这个决定是付出了很大代价的”,四川省一位负责人在接受记者采访时这样说道。禁伐令意味着70多家森工企业的近5万名伐木工人放下斧头,在过去的50年里,他们共为国家提供商品木材1.2亿立方米,上缴利税近20亿元。云南省的禁令也涉及16家国有森工企业和81家地方企业。沈孝辉说,这些山沟沟里的贫困县大都是“木头财政”,即70%~95%的财政收入来自伐木。据介绍,禁伐后,四川每年将减少收入14亿元。

尽管如此,沈孝辉仍然遗憾禁令下得太晚了:“朱总理早在1996年10月就指示过,‘要把森老虎(指森工企业)请下山’,可惜直到今年发洪水了才真正付诸实施。要知道,四川省一年就要砍掉300多万立方米的森林。”沈孝辉指出,现在真是到了非禁不可的时候了。因为天然林已经所剩不多。他告诉记者,近10年来,我国每年森林面积净减少150万公顷,相当于每分钟减少3公顷,照这个速度,到本世纪末将有70%的林业局、森工企业关闭失业。四川省22家重点森工企业目前已有14家无材可采,1996年总负债5.3亿元,一些地方甚至已砍伐到海拔3800米以上,接近了雪线。如此高的海拔,森林根本不可能更新。

事实上,长江上游的森林和水土破坏与当地的开发、发展几乎是同步进行。破坏最为严重的四川省在秦汉时期恰恰是最人迹罕至、山清水秀的所在,森林覆盖超过90%,《汉书·地理志》载:“巴蜀广汉,有山水竹木之饶。”晋唐时期,朝廷在川蜀大规模开荒,只需交纳几两银子,“辄指地一块,立约给其耕种”,引得大批流民蜂拥而至,屯荒垦殖,对巨树斧锯并施,“下绝千斤巨石”,放倒后”听其霉坏,砍旁干作薪,叶枝晒干,纵火焚之成灰,故其地肥厚,不须加粪,往往种一收百”,天府之国由此得名。尽管如此伐木开荒,也仅仅集中于川中盆地一带,到清朝初期,整个四川的森林覆盖率仍在50%左右。乾隆年间,有广东商人获准至川西伐木,“江漂下运”,100多年时间里,被赋予商业价值的四川森林面积减少了约20个百分点。

解放以后,四川省的发展速度更快,一跃成为全国最大的粮食、生猪和酿酒基地。60年代出于战备考虑的大三线建设把这个农业大省又带上了工业化道路,从1963年到“五五”,国家对四川的产业投资一直稳居沿江八省市之首,人烟稀少的川西南崛起了攀枝花、渡口、宜宾等重工业中心城市。为了配合1966年动工的攀枝花钢铁基地,国家还专门修建了成昆铁路。

热火朝天的大建设使四川的人口从1949年的5730万膨胀到重庆设立直辖市前的1.15亿,而且每年仍在以120万人的速度递增。昔日地广人稀的四川也开始面临人地矛盾。这种矛盾在农业生产上明显地表现出来,四川农耕地占全国耕地的1/15,人口占全国的1/10,人均耕地只有0.92亩,比全国平均水平低1/3,再加上需要大批粮食支撑四川另两个重要基础产业——生猪养殖和酿酒,四川许多地区的耕地资源已到了山穷水尽的地步。

洪水淹没了土地,以土地为生命的农民充满了无奈(贺延光 摄)

“对地方领导来说,砍伐森林无疑是两全其美之策”,沈孝辉分析道,“既可以增加财政收入,又可解决耕地不足的问题。”事实上,四川省每年都要开荒5万亩以上,据估计,建国以来全省累计开荒不少于350万亩。

但令人尴尬的是,四川的开荒速度远远低于耕地减少的速度,全省年均减少耕地约67.3万亩,相当于一个中等县的耕地总面积。沈孝辉认为,这其中有基建用地增加的原因,但更重要的是森林消失后造成的水土流失,“四川全省70%以上是丘陵山地,海拔从几十米到三四千米,区域系统十分复杂,也十分脆弱,搞得好相得益彰,搞不好一业受损就全盘陷入恶性循环。”科学实验表明,在失去森林涵养的20°坡地上,每年流失土壤20立方米,损失水5455立方米。四川8600万亩旱地几乎全都是坡耕地,坡度大于10°的有3000万亩,大于25°的也有1100万亩,解放以来的垦荒主要集中于川西、川南和盆地边缘的山地,那里恰恰又是地形最复杂、坡度最陡、暴雨最多的生态脆弱地区。

耕地流失之后唯一的办法似乎就是继续向森林进军。关于四川省的森林覆盖率,目前有两种说法,一是12.03%,一是8%,但不管怎样都比1949年的30%有大幅下降。全省193个县(包括重庆市)中,覆盖率小于10%的有91个县,小于1%的有14个县,大于30%的只有12个县。与之相对应的是全省已有60%的土地面积属中强度侵蚀,年流失土壤10.27亿吨,相当于全省3000万亩10°以上的坡地平均剥去4.5厘米的表土,流失的养分比全省一年投施的化肥还要多。越来越多的地区陷入“愈流愈瘦、愈瘦愈穷、愈穷愈垦、愈垦愈流”,燃料、木料、肥料、饲料俱缺的恶性循环。

“中央和省政府两级都下定了禁伐的决心,肯定会遏制住这个恶性循环继续下去,是个十分英明的抉择。”但沈孝辉眉宇中的忧虑并没有因此而舒展多少。“四川和云南的那些县太穷了,土地贫瘠,有些甚至撒60斤种子收不回100斤粮食。他们只能靠大山吃饭。比如云南德钦县为什么一直在砍树?我在那儿考察过1个月,全县5.8万人,光干部就有3千,人均年收入450元。1995年该县地方财政收入838万元,来自森工企业的利税收入就有766万元,占91%,足见商品材生产在县里经济的主导地位。所以本来可采30年的森林资源,11年就砍光了,后来又瞄上了更远的施坝原始森林,贷款修路准备去开发,但因为滇金丝猴的原因被制止了。然而问题又来了,如果不砍伐森林,就需要在原有1400万元国家财政定额补贴的基础上,每年再增加1500万元拨款,同时还要2000万元资金用于偿还贷款、森工企业转产和扶贫开发项目。可是去年2月林业部禁止德钦滥伐森林后,国家补贴了300万元,省里又给了800万元,这些钱显然还远远不够。更何况长江中上游像德钦这样的重点贫困县有180个之多!如果都给几千万的财政补助,政府有这么雄厚的财力吗?如果不给,仅仅保住100平方公里的施坝森林,其他地区仍照砍不误,对于长江生态环境的保护又有多大的意义呢?”

“十几年来,我一直在思考如何给长江上游川滇黔地区找到真正可持续发展的经济增长点”,说到这里,沈孝辉显得格外激动,“我曾想东南沿海发达地区可以对那里定点扶持,可那些企业家毫无疑问只会利用那里的资源搞初级加工,不仅不可能真正脱贫致富,而且粗放型工业化生产肯定把他们的资源和生态环境破坏利用得更加彻底。”

“这么多年我想明白了,必须建立生态补偿机制,对森林保护的受益者征收生态补偿税。科学研究表明,森林的生态价值实际上是其立木价值的几倍至几十倍,我国现有森林的总蓄水能力为1230亿吨,仅此一项其价值就是7.5万亿元,而全部木材的价值不过2.5万亿元。森林破坏的原因是因为它有木材价值,因此要保住森林,就必须使森林所有者能够获取生产森材所得的同等甚至更高的收益。森林蓄水、保土防淤,既可延长水库堤坝使用寿命,又可确保江河畅通,受益方是水电水利部门、水运部门和旅游部门;森林提供稳定的水源,减免水旱灾害,受益的是城镇居民、工厂和农业部门……这么多人受益,可上游地区却分文未得,不能光向他们宣传保护森林,让他们负责任、尽义务,而不给他们获得补偿的权利,这种极不合理的现象再也不能继续下去了。”

“你们局长知道你的研究和思考吗?”记者问道。

“不知道。”

“那你知道你这套思路实施起来的困难吗?”记者又问。

“我知道很难,不仅量化标准复杂,而且涉及方方面面的利益。但完全可以先易后难地分步实施。比如可先征收长江水电的生态补偿税,三峡年发电量847亿千瓦时,如果每千瓦时提5厘钱,那就是4.235亿元,仅此一项就可保住28个像德钦县那样的长江上游贫困县的原始森林。”

“禁令和补助都只能解一时之困,转变观念必须在机制上找出路”,沈孝辉说,“我们已经犯了错了。黄河断流我们还可以骂老祖宗在黄土高原滥砍滥伐,我们不能在长江上再挨子孙们骂了。”

“生存就是这么残酷,在高风险中求发展是现代社会,也是中国的一大特色。”

——中国水利水电科学院灾害与环境研究中心副主任程晓陶认为,如果人类文明是值得夸耀的,那么洞庭湖里的垸民们就是一群英雄

今年的长江洪水使人们熟悉了两个词,一个是严防死守,一个是与湖争地。严防死守是用于号召和赞扬百万抗洪大军与洪魔决一死战,人在堤在;后一个与湖争地则指的是在洞庭、鄱阳等湖区围湖垦殖,结果加剧洪涝灾情。这一褒一贬的两个词被一种复杂的因果目的关系联在了一起:由于与湖争地造成湖泊蓄洪能力下降,洪水水位上升,所以不得不严防死守,而严防死守的正是与湖争到的那块地。在洪水面前,人与湖的关系就是这么复杂。

长江中游有八大湖,其中面积最大、调蓄能力也最强的当属洞庭、鄱阳两湖。洞庭湖古称“八百里浩渺烟波”,明末清初时水面约6000平方公里,是全国第一大淡水湖,本世纪50年代初虽降至4350平方公里,比鄱阳湖略小,但仍是长江最重要的调蓄湖泊,每年承纳长江洪水的30~40%。然而,今年洪水肆虐之时,人们看到的洞庭湖面积已只剩下2600平方公里,洪水调蓄能力也减少了40%,取而代之的是266个大大小小的民垸。鄱阳湖也好不到哪里,水面面积从1954年的5050平方公里减至3200平方公里。40多年来,这一对“难兄难弟”已被围垦4000平方公里。

电视机前提心吊胆的人们理所当然地开始批评与湖争地这一助纣为虐的“愚蠢行径”,退田还湖的呼声也日见高涨。“即使不能完全退田还湖,也要有节制,不能太贪”,张光斗院士在接受记者采访时对围湖垦殖者颇为不满,“你本来争用的就是洞庭湖的地,没洪水的时候你白赚没有关系,来了洪水就应该马上还回去,这既是顾全大局,也是自然规律。”

“我不认为应该责备围湖造田的农民,我倒觉得他们是敢于牺牲、敢于奉献的英雄。”与张光斗先生相比,中国水利水电科学院灾害与环境研究中心副主任程晓陶只不过是个小字辈,但他却勇敢地表明了自己的观点。

程晓陶的观点自有他自己的出发点。1996年夏,程晓陶到洞庭湖考察。当时长江也是发大水,程晓陶看到了至今令他无法忘怀的一幕:几十个大垸里的农民们都在垸堤上严防死守,有一个垸终于抵抗不住,堤坝轰然坍塌,整个湖面上顿时欢声雷动。因为农民们清楚,一个垸子垮了,整个湖面的水位就能下降一二十厘米。

德安县河东乡石桥村被洪水冲垮的农舍(新华社)

“严防死守既意味着人与洪水之间的殊死搏斗,也包含着人与人之间的你死我活。生存就是这么残酷,”程晓陶感慨道,“但为什么他们还在这里生活劳作,还继续垦殖呢?因为他们已经无处容身了,根本就没有多余的土地来安置他们。他们只能生活在垸子里。历史上的官吏把洪水比作下棋,守往哪一块,放弃哪一块,其中有很深的谋略。但对于垸子里的农民来说,那里就是他们的命根子,要养活家庭,要交公粮,这一点与所有的中国农民一样。所不同的是他们还必须常年与洪水斗,冬天还至少要花两个月去修那条生命线。胜利了还好,斗不过就马上一无所有,这是多么沉重的经济负担和精神压力呀。我们现在都在责备他们。为什么不站在他们的角度想一想呢?”

很难说清楚围湖造田给垸子里的居民们带来的究竟是什么。在岳阳市档案馆里,有两条粗线条的记录:一是洞庭垦田史,一是洞庭灾难史。

先看洞庭垦田史:

西晋年间,巴蜀流民数万人流入“湖湘”,永嘉乱后,又有山西、河南一带移民一万多人流入澧县等地,垦殖事业发展,湖区设置郡县。

康乾盛世,凡湖区“稍高之处无不筑围”,“堤垸如鳞,弥望无际”。这些围垸分为官垸、民垸、私垸。清末,魏源等请废田还湖,同时也由于滥围滥垦导致水祸连连,清政府由鼓励围垦转为撒手不管。

1918年,张敬尧宣布,“凡愿领亩开垦者可缴费领照,筑堤围垸”,滨湖各县农民争相围垦。到1931年已筑垸田400万亩,相当于今日洞庭的全部天然湖面。

建国后,兴起农田水利建设高潮,岳阳发展了多少亩垸田没有记载,只1950年4月中旬,一次修堤工程就动员了民工45000人,完成土石22万多立方米,“为恢复生产,重建家园,创造了良好的条件。”现在的老垸民,回忆起当时围湖造田的情景,都将其称为社会主义建设高潮之一。

与垦田史相对应的是一部灾难史。

明代,有记录的洪水44次。“明嘉靖三十九年,水发迅速,老稚多溺死者,尸满湖中漂流。”

清朝洞庭水灾共60多次。“乾隆二十九年夏大水,湘乡堤垸溃,漂没田庐,谚云:六年四水,一生九死。”

1954年,溃垸356个,受灾人口165万,淹死病死计3万多人。

水灾的惨烈与围湖造田的规模呈正比关系。从汉代到清末的2000多年中,长江洞庭湖区共发生较大洪水200多次,建国以来到1993年的44年中,发生严重水灾的就有32年。随之抬高的还有洞庭湖水,1977年,一道两米高的垸堤就能度过汛期,而到了今年,没有5米高便要遭灭顶之灾。

程晓陶给记者讲了一个故事。有一年珠江洪水漫进广州市,人们发现大水刚好淹到广州老城墙边上,老城外面的市区都受了灾,老城里却滴水未进。“这说明古人在建城时很注意选择一个合适的位置,既不太高,又不太低。可你能说现代人比古人笨吗?当然不是。我们现代人是迫不得已,人口要膨胀,城市要扩张,只好往四周摊鸡蛋。”

“这个故事说明,在高风险中发展是现代社会的一个特色,也是中国的一个特色”,程晓陶把话题又转向洞庭湖里的垸民们,“市场经济告诉我们,高风险应该带来高收益、高回报,但垸民们却没有得到,由于湖区土地肥沃多打的那点粮食还不够防汛时的工钱。相反,他们总是成为牺牲品,成为自然的牺牲品,成为顾全大局的牺牲品。他们是弱者,但一直在与命运苦苦抗争,他们没有得到应有的尊重和理解。

“江河的泛滥与摆动改道是它的自然特性,因此才有了华北平原、松嫩平原和长江中下游平原,后来人类出现了,要在这些肥沃的平原上耕作、休养生息。不能再容忍江河的泛滥和改道,于是就修了堤坝,修了水库,这不也是与水争地吗?人类历史的基础就在于充分地利用和开发自然资源。以维持自身的发展。”程晓陶说:“如果人类文明是值得夸耀的,那么洞庭湖里的垸民们真的是一群英雄。”

“单从长江解决不了长江问题,单从黄河也解决不了黄河问题。解决长江洪灾必须依靠黄河,解决黄河断流必须依靠长江,南水北调,引长入黄是两全其美的上上之策。”

——中科院自然资源考察委员会霍明远研究员称,黄河长江一旱一涝的巨大互补性是大自然给我们的“恩赐”

与长江洪水形成鲜明对比的是另一条母亲河——黄河平静得足以让人高枕无忧,以至于黄河防总先后向湖南、江西和江苏省支援了4批防汛物资,黄河水利委员会还组织了一个由副总工程师带队的专家组奔赴江西,结合“黄河经验”与长江专家共同研究指导抗洪抢险。

今年7月23日,黄河一号洪峰悄无声息地通过山东利津刘家河水文站流入大海。“有水就好,”刘家河水文站的高振斌在电话里开心地说,“虽然流量只有1300,但毕竟没干,今年我们这是已经断流100多天了。”

黄河断流始于1972年,这之后的26年中,有21年出现干涸。去年从2月7日大年初一开始,黄河一断就是226天,无论是起始时间,还是持续天数、断流长度都创造了历年之最,而且连7月至9月的主汛期也无水入海,这又是一个史无前例。

黄河从未像现在这样柔顺过,从先秦到建国以前的2000多年中,黄河平均三年两决口,百年一改道,每一次决口和改道都意味着数以万计的百姓葬身鱼腹或流离失所,以至于古人发出了“治黄河者治国”的感慨,解放后,毛主席提出“一定要把黄河治好”,40多年来黄河没有决口过一次。

古人们还有另一句名言:“有河害,无江害。”这并不是说长江就不泛滥了,而是因为长江洪水无论量级还是危害性都比黄河差远了。但到今天,情况已经发生了180度的大转弯。

长江今天的洪水肆虐总让人想起黄河的昨天。长江上游森林植被遭到破坏,水土俱下,与之对应的是黄河有黄沙无垠的黄土高原;长江上游多暴雨是洪汛的直接动因,而黄土高原上一次暴雨可占全年降水量的40%,雨量一昼夜可达半米;黄河中下游有著名的800公里“悬河”,长江荆江段河床也是高出堤外地面2米甚至更多;长江中下游是中国当今人口最多、最为繁荣的大平原,而黄河中下游的华北平原昔日也是华夏的心脏地带。黄河就像一个先行者,长江亦步亦趋地重演着黄河过去的角色。

1998年2月上旬,武汉的航运部门报告说,上游来水比去年同期减少了15%。有学者把这看成一个危险的讯号,并作出了大胆的推论:按照目前的情形演变下去,长江到下世纪中叶将可能断流。今年长江全流域发生的特大洪水似乎证明了这个推论纯属杞人忧天,但如果换个角度想,50年前恐怕也没有人相信黄河断流。

(上、下图:贺延光摄,右图:孙仁贵摄)

在记者采访的官员和科学家中,没有人相信长江会断流。“长江与黄河肯定会有越来越多的相似之处,但它们也有很重要的区别”,中科院自然资源综合考察委员会霍明远研究员说,“其一,长江上、中游都有丰富的支流,而黄河支流很少;其二,长江流域雨季长,降雨量大,这一点黄河所处的北方不能比;第三点也是最重要的一个原因是,黄河断流的主要原因是沿黄各省工农业生产竞相引留水,而长江上的水库和其他水利工程主要用途是发电和防汛,对径流量需求不大。因此我看不出长江有断流的迹象。”

霍明远称他早在1995年就撰文《莫把黄河变成内陆河》,并呼吁不要在黄河上作文章了。“这在当时还显得十分忠言逆耳,一时激起了很多水利专家的愤怒”,一些老前辈还给发表霍文的《中国科学院院刊》写信进行商榷。“可现在大多数人都已经认可了这一论断。”霍明远颇有些自信地说,7月18日,从’98国际海洋年“爱我蓝色国土”宣传日大会上传来消息,鉴于黄河日趋严重的断流现象,有关人士预计到2020年黄河下游将全年断流,从而使中华民族的母亲河变成一条内陆河。“这实际上还是一个乐观而保守的说法”,霍明远说,“最近黄河又有许多水库和引提水工程立项上马,估计‘大限’之期甚至会提前10~15年到来。”

黄河断流给中下游两岸造成了惨重的损失。1997年,山东省因断流减少收入135亿元,其中工业损失40亿元,农业损失近70亿元。据山东东营、滨州、淄博、济南4个工业城市不完全统计,黄河每断流1公里就损失1000万元。霍明远指出,黄河断流是因为国家把黄河当作一条梯度开发的生产线,沿河各地方则把河水看成“香饽饽”,竞相上马水利工程。目前黄河上计有大中型水库159座,小型水库、塘坝等12000多座,提灌31000余处,另外还有引黄入呼、引黄济青、引黄入卫等引水工程,蓄水、引水设计总量足以抽干几条黄河。“像宁夏的大柳树水利工程、山西的万家寨,可行性报告上都描绘了一幅十分诱人的前景,又是开发多少水浇地,又是发多少电,甚至还有说能抵御千年一遇的大汛,实际上全都是站在地方利益抢资源。”

在写那篇惹麻烦的文章之前,霍明远还曾撰文,提出解决黄河断流的问题“重在节水”,这一次,霍明远得到了广泛的支持。“但我现在不那么认为了。”霍明远说:“过去我们都说内蒙古、山西一带的大水漫灌浪费了大量黄河水,但后来我实地考察后发现,一亩地就需要用上千方的水。因为黄河含沙量大,需要大水量才能带动,少一点就灌不透。”

“引长入黄才是两全其美的上上之策”,霍明远终于说出了他的想法,“一个涝,一个旱,明摆着可以也应该拾遗补缺,杀富济贫。解决长江洪涝频仍的问题必须依靠黄河,要解决黄河断流也必须依靠长江,单从长江着眼解决不了长江问题,黄河也一样。”

事实上,引长入黄并不是一条新思路,50年代水利界就提出过南水北调,并拿出了东、中、西线三个方案。东线是利用京杭大运河,逐级提调长江下游195亿立方米的水,工期10年,投资1300亿元;中线是由汉江丹江口水库挖一条1200多公里的输水干渠,经过360多条大小河流,可调水200亿立方米,工期15年,投资1700亿元;西线是在长江上游通天河、雅砻江、大渡河筑高坝,可调195亿立方米的水,工期15年,主体工程即需1500亿元。70年代,原黄委会主任王仁荣还提出过“开河十万里,引水五千亿”的调水设想,即从西南几条大江河里引水入黄。与之相类似的是近年来比较热闹的由朔天运河筹委会副主任郭开和牟其中提出的“雅黄工程”,又称大西线方案,即在雅鲁藏布江朔玛滩筑坝,将水位抬高后引水经怒江、澜沧江、金沙江、雅砻江、鲜水河、大渡河,以青海湖作调蓄水库后直至黄河,流程1800公里,可引水2006亿立方米,相当于4条黄河的水量,据说投资仅580亿元,工期5年。

“我赞成上南水北调西线方案,大西线则需要慎重考虑”,霍明远说,“东线污染太严重,中线曾经差点上马,后来被反对,它只能解决黄河中下游缺水问题,将来如果黄河上游也干了,还得再调水,不如走西线一下子全解决了。当然西线和大西线也都有难题,西线要穿越冻土层和巴颜喀拉山;大西线要通过青藏高原和横断山脉的大峡谷,必然要打许多隧道,还有青海湖是咸水湖,能不能做调蓄水库。但是我们连三峡都能建,还有什么不能建的呢?许多过去不敢想、干不了的事情,今天不都做到了吗?”霍明远说,“黄河、长江有这么大的互补性,这是大自然给我们的恩赐,我们为什么就看不出来呢?”

“当你们还不知道如何恢复它(自然)的时候,请不要破坏它。”

——在今年初讨论环境与发展问题的联合国大会上,一位13岁的美国小姑娘用稚嫩但却响亮的声音请求道

从1990年开始,每年10月第二个星期三被赋予了一个新的名称——“世界减灾日”。1997年世界减灾日的主题是“水:太多……太少……都会造成自然灾害”。

这是一个显而易见但又意味深长的命题。因为自人类出现以来,水、灾害和发展就紧密地联系在了一起。联合国国际减灾十年委员会在对’97世界减灾日主题的说明中指出:“‘上帝’不会造就灾害,制造灾害的是人类自身。”

但这还不是水、灾害与人类发展之间最本质、最复杂的那层关系。水是一种自然资源,是“自天上而来”、“取之不尽用之不竭”的资源,千百年来,人们越来越彻底地利用着它。但总有一天。人们会发现,对这个资源毫不吝惜或者千方百计的利用都可能会带来某种致命的灾害。

在人类出现之前,江河湖海已经奔腾了亿万年,有了人,也就有了水利的概念。水利这个词至少包含了人的两重意愿:一是抵御水,是避祸;二是利用水,是趋利。前者是被动的改变,后者是主动的索取。在人类历史中,这两层意愿往往紧紧地交织在一起,人类发展层次越高,自主性越强,对水的索取就越疯狂。多少年来,特别是在本世纪,科技进步给了我们成千上万种新工具,也使我们的理想变得欲壑难填。对信奉“万物皆备于我”的人来说,水、土、空气、森林都只有使用价值而没有价值,大自然里满是免费的午餐。

这种无止境且不计成本的索取究竟意味着什么?美国副总统阿尔·戈尔在他的畅销书《濒临失衡的地球》中引用了一段关于混沌理论“沙堆”实验的描述:把沙子一粒粒倒在桌上,形成一个沙堆。当沙堆越积越高时,单独一粒沙子就可以引发一场小沙崩,最终一场大沙崩轻易发生。戈尔写道,每一个系统都有一个平衡与失衡的临界点,在那一点上,一个小小的变化就将造成整个系统的崩塌。“我们地球正濒临那个临界点,”戈尔说。

在尚未失衡的地球上,大自然正不动声色地在某些失衡的局域报复着人类。这些报复对现代人来说是如此的不以为然,以至于我们认为完全能够凭借高技术去解决它。当新问题出现的时候,人们又总是寄希望于更新的技术,这是现代人的一大思想特性。但是,关于自然,我们究竟知道多少呢?

1957年黄河三门峡水库上马时,曾有人提出对水库泥沙运行规律和下游河道整治等问题研究清楚后再修建不迟,但大多数人认为,根治黄河要求迫切,应当边建设边摸索。1960年水库建成后,5年之内淤积泥沙43.9亿立方米,库容减少了一半。1964年12月,周恩来召开治黄会议,提出“万一没有办法,只好把三门峡大坝炸掉”。总理沉重地检讨道:“即使有那么多有关黄河的历史资料,黄河治理从1950年开始到现在也将近15年了……黄河的许多规律还没有被完全认识。这一点要承认。不要知道一点就以为自己对其他都了解了,这几年的教训应该深刻吸取。”

埋葬了传统数学的非线性数学告诉我们,在一个巨型开放系统里,你能确定起点,但不能确定终点;知道起因,并不一定就能预见结果。自然界的孕灾过程也许正是这样的一个非线性过程,它蕴含着突变与混沌,当形形色色的人类掺杂进去之后,其产生就具有更加鬼魅的不确定性。

在今年初讨论环境与发展问题的联合国大会上,一位13岁的美国小姑娘用稚嫩但却响亮的声音说:“当你们还不知道如何恢复它(自然)的时候,请不要破坏它。”

恩格斯100多年前就曾警告过:“人类不能过分陶醉于对自然的胜利。每次这样的胜利,自然界最后都会报复我们。”

这实在是一场战争,一个民族在和平时代面对自然灾难的战争。同样是那么艰苦卓绝,气势恢宏;同样是那么团结一致,万众一心;同样是那么慷慨悲歌,壮怀激烈!在这场战争中,我们看到了牺牲,也看到了伟大,看到了子弟兵的伟大,人民的伟大。战争的体验,存在于那些跃入湍流,用身体掩护大堤的年轻战士的心中。他们没有机会体验渡江战役的壮阔,没有机会体验保卫南疆的激昂,但是他们在保卫荆江、保卫九江的战斗中同样体验到了。