沉重的“父亲”

作者:三联生活周刊(文 / 卞智洪)

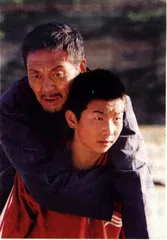

这部影片原来的名字是“背着爸爸上学”,但“背着”有两个含义,于是改成“背起”。《背起爸爸上学》的情节是:农村少年石娃以优异成绩考取了地区师范学校,但父亲瘫痪在家无人照顾,怎么办?石娃谢绝了村里的帮助,毅然变卖家产,背起爸爸进城去上学。影片宣传中大而言之:“他背起的不仅仅是一个多病的父亲,他将要背负的是一个沉重而有希望的中国!”

从1923年中国第一部成熟的长故事片《孤儿救祖记》,到40年代的《一江春水向东流》,再到新时期以来谢晋的“文革”三部曲(《牧马人》、《天云山传奇》、《芙蓉镇》)等,道德伦理片始终是中国电影中的主要类型。其中,似乎“从天而降”的贫穷或灾难,无休无止的忍耐、牺牲与奉献,对历史事件和社会矛盾的道德化阐释,都曾激起无数观众的唏嘘与同情,在一片泪水之中认同于主人公身上绝对的真善美。今天,使编剧王浙滨把一则真实报道改编成剧本的,正是一个富于伦理意味和悲情色彩的字:“背”。

“我喜欢那一个‘背’字,究竟是什么样的力量能使一个16岁的孩子卖掉家产‘背’着父亲进城去上学?那将是一段怎样不寻常的父子亲情?”同时,王浙滨也问自己,“他今后的路将怎样走?他的生命将承受一个怎样的重负?”

影片关注的显然更是前者:父亲用转铜勺来决定姐弟俩谁上学谁辍学;姐姐以出嫁来为弟弟获得学费和生活费;瘫痪的父亲为不连累儿子上学跳进水窖企图自杀;最后,石娃则—应该是为了孝道和自尊—拒绝让父亲当“五保户”,用单薄的肩膀背起了父亲。家庭亲情和石娃求学的坚毅、真诚的孝道,在极端的困境中愈发突现出来。

商场职工陈国立与11岁的儿子一起观看了这部影片,他说:“这真是‘中国第一部亲子电影’,太苦了,太感人了。我想起几年前放的一部台湾片《妈妈再爱我一次》,至今我还记得里边的歌,是《世上只有妈妈好》。”

“生命中不堪之重”于儿童究竟何益?

可以想见,陈没有看过《一个独生女的故事》(1994年)和《孤儿泪》(1995年)两部国产片。前者描写一个失去父亲的小学生要长期照顾住院的母亲,又要保持各门功课优等的纪录,毅然承担起体力和心理上的重负,不胜奔忙于医院、学校和厨房之间。后者写一个农妇收养了一个残疾弃儿,夜夜用温水为他按摩残脚,十几年后残疾竟奇迹般地消失了;这时已经致富的弃儿生父前来接其回城,在母子悲哭中惭愧退回。曾有论者指出:“这种‘孝感动天’和奉献至上,从儿童成长更全面的把握上看,还有待斟酌。生命之箭向着道德化的终极目标射去,而在飞行过程中,人生本体的内容和正当的欢乐和幸福却被忽略了,否定了。”

北京紫禁城影业公司给《背》片的定位是:拍农村孩子给城市孩子看。总经理助理卓顺国介绍说,该片的档期排在3月中旬,因为学生刚返校不久,而开学也是个思想教育的开始,通过有组织地去看,家长更放心;尽管学生票价只有5元,在北京的首轮放映(3月11日—18日)票房已达73万元;不少学生看了电影很受感动,有的还主动去北京青年宫参观(那里复制了石娃生活过的窑洞等部分影片外景)。北海小学6年级的刘伟超对记者说:“我觉得片子很好,人家农村孩子比我们艰苦多了,还那么认真。”他对母亲讲的第一句观影感受是:“他(石娃)到了城里总得吃饭吧。”

刘伟超也表示更爱看《狮子王>和《玩具总动员》,而二者的影响谁更大,是不得而知的事情。但今天的孩子与昨天不同,在北京青年宫举行的《背》片首映式上,使石娃的扮演者赵强真正意想不到的,恐怕不是不少家长的眼泪,而是小观众们把他当作偶像围上来,热烈地请他签名。

近几年的道德伦理片早已远远脱离前述只讲奉献讲牺牲的苦情戏套路,不少影片在以情动人之外更注重理性关照,注重现实性,至少尊重个体的自主性和生命的昂扬活力。而拍给中小学生看的道德伦理影片,似乎还有待更全面的考虑。《背》片导演周友朝的阐述,从另一个角度证明了这种考虑的必要:

“我父亲是一个职业军人,对孩子的教育方法简单冷酷,几十年来,我从未和父亲开过一句玩笑。童年时因为一个误会,他曾重重地打了我一顿,就和我在影片中拍摄的情景几乎一样。后来我长大了,我知道那一顿打对我的性格形成起了多么大的作用。我从没有当面对他说起这件事,但我想通过影片说出这句话:我爱你,父亲!” 父亲影视娱乐八卦