生活圆桌(50)

作者:三联生活周刊(文 / 刘芳 苗炜 田七 施武 杜比)

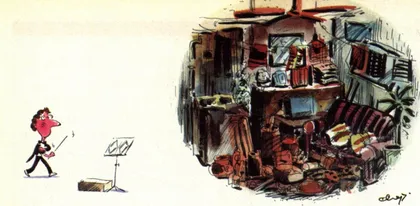

与物共舞

文 刘芳 图 王焱

人们每天都要铺床叠被,涮洗碗碟,打扫房间,常常是不加思索就把这些活儿做了。法国人让·克罗德·考夫曼却心系家务,对扫帚和抹布着了迷,烫件衬衫擦块玻璃都满怀激情。考夫曼是社会学家,他在今年新作《家务活儿的理论》中说:“在抹布和灰尘的王国里,一切都不是表面上那么简单,因为日常家务的细枝末节都蕴含着人之成为人的原动力。”按照他的观点,吃完饭要擦桌子,饭碗要放进洗碗池,人们正是在这些习惯的基础之上构成了一套极为复杂的行为和思维系统。家务活儿看起来微不足道,实际是文明的奠基石。

考夫曼援引历史学家和人类学家的观点来说服人:起初,穴居的原始人睡觉前只需把铺边碍事的骨头和果壳一脚踢开就行;直到有一天,他意识到吃剩的东西不应该留在“家”里。就弯腰捡起骨头果壳一一扔出洞外。这是举手之劳,却也是我们大脑组织的飞跃——“整理”的概念由此诞生,人类发明了垃圾箱,也发现了家务的必要性及其烦恼。

原始人把骨头扔出洞,铺张兽皮躺下,心里就踏实了。现代男女却有千百件物什等待安置,物理的物在屋子里,观念的物在脑子里。绝大多数时候人们如自动化机器一般无意识就完成了拿起放下的动作,比如早上叠床,我们顺手就在做,并不硬生生告诉自己这个动作是在叠床。妙就妙在无意识,它使做家务像是在与物共舞,随扫帚和抹布轻扬起落,人的意愿无声表达,万物去向它们的归属,快乐也油然而生。

当然这种舞蹈不可以速成。每天几撂脏碗碟真是令人烦恼,爱玩爱俏的年轻夫妇终归会发现自己不知从哪天起每顿饭后都在洗碗,而且觉得原本就该是这样——当干家务活儿变得不由自主,舞蹈也就进入了生活。

家庭就是一个物和人的世界。有的妻子做家务时,情愿让丈夫和孩子呆到一边,自己来体会“与物共舞”,舞蹈中的每一个动作又都是爱的表达。还有一些家庭里,物有时会让人产生另外一种不由自主。考夫曼书中讲到一个女人连续8年使用抹布后要用熨斗烫过,知道这样做没道理,偏偏就是管不住自己。

按考夫曼的理论,对于不能再舞蹈的舞者,家务才真正成为烦恼。可惜,考夫曼不知道,有多少人不愿意当这种舞蹈家。

“茶叶”

田七

去贵州旅游的时候,导游小姐讲了一个故事:从前贵州的茶叶是很有名的,很多茶商靠经营茶叶发了财。有一年茶叶歉收,一个不法茶商在茶叶中掺入树叶被人发现,于是被人冠以“茶叶”外号,对他欺骗顾客的行为进行讽刺,后来“茶叶”在贵州成为一句地方俗语,现在还在流行,泛指一切虚假的东西和骗子。导游小姐敬告外地旅游者到贵州不要被人“茶叶”,这年头一个人走路应该小心,尤其是旅游更应该注意,以免坏了游兴。我喜欢喝茶,没想到在贵州茶叶还有这样有趣的故事,觉得很好玩,反而忘了“茶叶”是一件应该受到谴责的事。

在黄果树瀑布底下,遇到一个穿着苗族服装的老太太卖苗刀——弯曲而长的那种,我抽出了一把觉得沉甸甸的,看价钱也不贵就掏钱买了一把。那么一把将近一米长的钢刀让我在火车上的确忐忑了很长时间,怕有警察发现把它收缴了。终于带回到千里之外的家中时我很高兴,从刀鞘中抽出来学着日本武士装模作样了半天,心满意足。但当我把刀塞回刀鞘,猛然发现刀鞘上标着“温州出品”——真正的“茶叶”。回想起来我既看不出来那个老太太是不是苗族,也从来没有见识过真正的苗刀是什么样子,而且我一直因为是买“凶器”而有点心虚,这样购物只有被“茶叶”的份了。

可是在家,我也有上当的份。著名的庐山云雾茶是我一直喝的,也一直以专家自许,遇到好朋友也想送他一点云雾茶作为别有用心的礼物,希望他能领会我的心情。有一次在一个朋友那喝到我送给他的云雾茶,喝了一口差点没吐出来,一股焦苦味肯定不是我想让他品尝的那种幽香,我以为那包正宗的云雾被炒成了焦炭。而我的朋友是西北人,喝惯了浓烈的砖茶,还以为就是那么回事呢。

那次我在贵阳下火车时,出租车司机得知我是从南昌来的,就很关切地问:听说南昌是很乱的,你没碰上什么事吧?我听完就乐了,因为在南昌上火车的时候,朋友就交代我说贵州是很乱的,要小心哟!人们出门在外,总以为在陌生的地方有很多居心叵测的东西要跟自己作对。现在我如再去贵州,就会从容地回答那个司机了:啊!不就是那些“茶叶”吗?然后再会心地对他一笑,摆出一副懂得各种黑话的老江湖气派。

后来我把温州的苗刀立在书柜里面,俨然也有一股书生闻鸡起舞的气氛,没有人会因此骂我附庸风雅。刀至今没有开刃,所以我也不知道刀到底有多坏。每次看见它威武的样子,我依然很激动。

“下问”可耻

施武

从前有只城里老鼠到乡下做客,他穿着燕尾服,尖皮鞋去了。到了乡下,他边走边看,嘀咕起来:“这里没有四轮马车,没有大商场,还这么脏,太可怕了。”当他的乡下朋友拿出甜玉米、大麦、豌豆款待他时,他尝了一口,说:“我不爱吃。老鼠怎么能靠这些东西过活呢?太糟了。”后来城里老鼠请乡下老鼠进城做客,乡下老鼠也不太舒心——精神紧张,走路都得东张西望。这是一则老旧寓言故事。

现在,乡下老鼠没什么太大变化,可我们城里老鼠变了。

秋天了,我们这些城里的老鼠邀三约五地出城了,去乡下散散心。到得农家,先听见角落里“呷呷呷”的声音,循声而去,是一圈“鸭子”,继而我们又犹豫了,是“鹅”吧?并且我们的脸上都有儿童的求知相。爬山、打牌、聊天都显得挺正常,吃的时候就有些不正常了。A看着盘里的菜说:“这是什么瓜?”B说:“这是南瓜。”C说:“不对,南瓜不这样。是北瓜。”D说:“北瓜就是倭瓜。”……于是问一下主人家。一碗煮栗子上来了,关于栗子长在哪儿的讨论又开场。A说:“长在地里。”B说:“不对,长在树上。”C说:“没错。我原来就错以为栗子长在地里,后来才知道它长在树上。”D说:“我原来以为西瓜长在树上,后来才知是长在地里。”……于是问主人。主人把我们领到院子里的一个玉米秸堆前,从里面扒出两个刺球球,青青绿绿长满了一身刺的球,他把这层带刺的绿皮剥去,里面露出四个抱成一团的栗子。这时,问题转了,“啊,原来栗子是这样的”!乡下老鼠大度地笑了。

与寓言里的城里老鼠相比,现在我们到了乡下没那么大火气,个个挺谦虚,少了傲气,个个挺随和,挺好学。农家院落里的东西随眼一看,就会很学究气地问:“这个是什么?”或很好奇地问:“哎!这个是什么?”我们在城里个个见多识广却唯独此物不识。农家小吃,乡里俗物的确没有什么上乘的大学问,所以下问不耻。

孔圣人当年讲“不耻下问”,话里话外已经把自己以及同道摆在了一个“上”的位置。但就我的理解,这里上下之别是以学识深浅、德性高低、阶级尊卑而分的。孔圣人当然是学问深、德性高之人,他屈点尊为长知识,当然没有什么羞耻的,“下问”可算又是一种德性了。

对比起来,我们一群老鼠,不管在乡在城,都是讨生活,只不过城里老鼠会掏水泥墙根、会跟猫玩儿,乡下老鼠会在平地里找吃的,会躲猫,没见谁的学问深,虽然学问不一样,也没见谁德性高,哪有什么上下尊卑之分,频频地“不耻下问”,倒多少增加点虚荣。当我们回到城里又开始辈辈重复的生活时,我觉悟到,如此“下问”不是该不该羞耻的事儿,倒有点可耻。

说到底我们和寓言里的城里老鼠相比,讨生活的能耐长了点儿,德性没什么长进。

生活品质

杜比

10多年前,合资酒店里的差事是很吸引人的,我的一位朋友在那儿当领班,经常偷点儿东西出来供我们鉴赏。从他那儿我得知有一种烟叫作“柔和七星”,是日本产的,住酒店的日本人最爱抽。还有,酒店里都喝袋泡茶,我记得有一次,他偷出来整整一盒茶叶,方方正正的纸盒上印着四个字——英国红茶,我们端详那茶叶盒子,盒子外面裹着一层薄薄的塑料纸。我当时想,这玩艺儿一定贵得要死。当年,那位酒店领班给我们讲过许多生活品质的问题,都很吸引人,但我印象最深的仍是白过滤嘴的柔和七星(那过滤嘴居然是白色的)和纸盒中的英国红茶。

如今,当我喝着立顿红茶叼着柔和七星的时候已不会再怀念那个经常偷东西的酒店领班了。我也记不清我何时开始能享用这些东西,更要命的是,这很难说成是一种享受,你10多年前曾满怀渴望满怀敬仰的消费品能被你享用,这本该是件有成就感的事,可惜,我们知道,柔和七星和立顿红茶算不了什么。那太普通,更何况对生活品质的向往还不断地拉着你奔向新的目标,你根本没时间沾沾自喜:我已经抽上白过滤嘴的柔和七星喝上袋泡的立顿红茶了。

说实话,半年以前我还吃的是黄色芥末,我爱吃芥末,懒得做饭,常买半斤八两的泥肠蘸着芥末酱吃,直到有一天,讲究生活品质的朋友告诉我:你应该吃日本绿芥末,日本绿芥末比国产黄芥末要细腻一些,我才舍国产黄芥末而取日本绿芥末食之。

细腻,这是一个关键词,讲究生活品质的人会说:安怡奶粉和雀巢奶粉要比国产的奶粉细腻一些。不管是否有崇洋媚外的嫌疑,我们承认:吃黄芥末还是吃绿芥末,喝红星牌奶粉还是喝雀巢奶粉标志着不同的生活品质。

对生活品质的追求可以细腻到你是擦屁股还是洗屁股,因为讲究生活品质的人已经用能自动喷水的马桶取代普通的抽水马桶,据说,方便之后,生活品质更高的马桶可以帮你洗净臀部的污迹并烘干。

讲究生活品质的人不放过生活中的细节问题,且大有越来越细的倾向。比如我曾见识过一位先生,与人大谈男人内衣的重要性时当众脱鞋(不是脱裤子),他的目的是让我们见识一下他的日本袜子——那袜子分出5个脚指头的地方(就像白手套),做工精巧,令我叹为观止。

我不反对对生活品质的追求,但我为之丧失了坦然,关于生活品质的讨论是消费时代的主题,但绿芥末还是黄芥末、擦屁股还是洗屁股、大理石还是木地板的问题多了之后,我们的生活就开始变得琐碎和絮叨。

(本栏编辑:苗炜) 茶叶知识