圆一个乡居梦

作者:邢海洋(文 / 邢海洋 孙越)

走向城市边缘

从聚到散,新的城市格局呼唤新的生活方式

别墅一样的工作室

4月的一天,画家杨茅然站在院子里抬头看天,忽然被一个巨大的发光物惊住。那天体拖着尾巴在夜空中移动,杨茅然还以为UFO光临。不过,问题并没有这么严重,再后来的一天,他从电视上看到有关海尔—波普彗星的报道,才联想到原委。

3月的《光明日报》上有篇散文,讲女作者与年迈的父亲中夜骑车到郊区看星星的感受。爷儿俩骑呀骑,一直到天空中再也没有一星半点的灰雾,在郊野,星空如洗,勾起作者对儿时的回忆,勾起她对远在新疆戈壁找矿的爱人的思念。父亲一言不发,四野里没有一丝多余的声音,多余的喧响,父与女沉浸在无声而单色的世界里,久违的情境使人无法释怀。

有人做过试验,如果骑车从市中心出发,以每小时30里的速度去寻找一方没有地面光干扰的纯天光的世界,至少需要两个小时,在两个小时的骑乘中,骑车人将遇到不下20个十字路口,与成百上千的汽车及行人擦肩而过。几年前,当日本人开始贩卖罐装空气的时候,我们这里很少有人不把它看做天方夜谭或长着3只眼的动物一般的世界之最。但现在,人们涌向郊外的理由已不只是为那儿有段长城或养着一群狗熊。

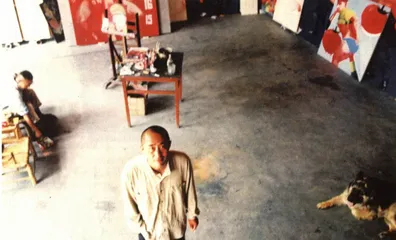

在通县小铺村工作、生活得很惬意的一位画家

杨茅然很幸运,他不必为看星星长途跋涉,也不必到了乡下就拼命做深呼吸。他住在燕山脚下,远离城市,窗外即是满眼的槐杨榆柳,门前就是长满虎枝子、酸枣棵等小灌木的山丘,院墙外,一条发于燕山的小溪流缓缓淌下,在沟谷中堆积出巨大的卵石河床,河岸边,农民们在坡地上开垦出片片农田。这条小溪最终要汇入十三陵水库,杨茅然与杜培华的家就坐落在十三陵之一的泰陵边上。

杨茅然是画家,杜培华在北京电视台工作,在泰陵村,只要一提“电视台的”或“画画的”,人们就会指引你到村前的泰陵粮店。泰陵村依坡而建,巨大的卵石院墙与闪闪发光的柿树叶子使小村子显得清新明快。粮店在村前的坡脚处,一座红砖围起的巨大院落掩映在绿树之间。时近正午,粮店里没有顾客,工人躺在床上看电视。杨家的大铁门上着锁,敲门的时候,一只半人高的德国黑贝扑上来,狂吠不止。

杨茅然和杜培华是1994年找到这里来的。在那之前他们住在圆明园的画家村里,1989年搬进去时的感觉是出了北京城了,可没过几年,“超生游击队”、卖菜的、裁缝,越聚越多,一间小屋一张床恨不能住上一家五口。出门遛达,树林里塑料袋成片,没人带的孩子遍布角落。杜培华在日记里曾对圆明园中“浸泡在浓浓的雨雾里的绿树和村庄”情有独钟,到了1994年,他们却时刻有搬家的紧迫感。通县、门头沟、大兴……按他们的话说,为找个既能工作又能住的地方,能跑到的地方都跑遍了。

在慕田峪长城对面的山坳里,他们选中了一块地,丈量的结果约有两亩见方,在此盖一幢别墅样的工作室得有30万的资金,可当时他俩几乎一无所有。人艺工作的剧作家曾力在十三陵买下了一座老乡的小院,改造成颇有意趣的工作室。从曾力那儿,他们知道了泰陵粮店——一座很大但破旧的院子,长满荒草,院墙坍塌,而且粮店几乎没业务可做。一打听,价钱的确便宜,二话不说,他们就搬来了。

1994年8月3日,杜培华在日记中写道:

整整10天,我们将那里的四个破旧的大仓房弄干净,又修起了“餐厅和卫生间”。我们现在几乎一分钱也不剩了,但是新的工作现场正在茅然的手里铺展开。他是总管和苦力,我是支持者和欣赏者,彬彬(他们的朋友)不做声响地干完一件又一件。

在此之前我们的存款只有16500了,7月19日取出6000元先付了上半年的房租,然后想很简单地修修补补,可越来越不现实了。茅然每天晚上要和木工、电工、瓦工谈判……现在还有3500元存款,在新的资金到来之前我得为他们守着点儿,不要再花了。茅然身上也许分文不剩了。砖瓦、水泥、木料、管线、灯具……我们寻找最便宜的地方,茅然从中一点点地节省下来。

据当时到过他们家的朋友讲,那时的他们工作与生活是合一的,仓库既做画室也做寝室,一套卧具铺在地上就是睡乡。满院里荒草过膝,各种昆虫、耗子不时出没。他们在院子里、墙角洒了很多杀虫药,强烈的药味与牲畜味混合在一起,弥久不散。满怀喜悦的他们把自己的“城堡”取名“绿穗山庄”。

房价、交通、生活状况及其他

“绿穗山庄”所在的泰陵粮店的上级单位是粮管所,属国有资产,不能买卖,画家是以租的形式居住的。在北京郊区通县的小铺村,一群画家却以购买民房的方式圆他们的乡居梦。

村口一间破败的小院里住着河北籍画家姚俊忠一家,老姚刚添丁口,画室里完成的几幅画也是儿童主题。这座包含了三间北房的院落大约有半亩地,在农村算是比较小的院子,但从城里去仍感到非常宽敞,老姚的头发很短,额头上几道血痕,那是前两天拔葡萄秧时不小心刮破的。他花6000元买下小院,再用3500到生产队办理了过户手续,从此过上关上小门自成一统的生活,最近,他在院里种下了几架黄瓜和西红柿,本来一家三口一个月一二百元的生活费用有望进一步降低,老姚心里更踏实了。

在小铺村定居的另一位画家

在城里租住最一般的民房一个月也要五六百元,再加上生活费用,对没有固定收入者更是不堪。来到农村,一切从简,并且又有很多艺术家同住交流,这是老姚最感欣慰的。

“在城里你一天不花钱也不行,诱惑太多了,可在这儿一个月不出门都行。”杜培华从不喜欢逛商店,来到泰陵根本觉不出不适应。有时来了朋友他们就开着车往延庆方向去,过了长城,几十公里外的永宁有一个大集市,物价便宜而且热闹,开车在山谷里行走,随时都可以停下来看看,这是他们最感惬意的事。

没有鲜牛奶喝是她最大的问题。一天路上遇到头很漂亮的奶牛,赶忙问主人住所,牛住在几个村子开外,只好作罢。报纸也要晚上一两天,不过不打紧,因为他们根本不怎么看,甚至电视也是可有可无。农民的电视都比他们的清楚,因为人家的式样更新。如今的住所已大为改观,四座大仓库里摆放着完成或半成的画作。而在仓库边上,一幢二层小楼成为他们主要的工作室和居室,巨大的玻璃从地面一直接上房沿,墙角的壁炉用鹅卵石砌成,一座木扶梯通向二层,二层的卧室基本是木结构。

钱花在最有效果的地方是他们建房的原则。在大玻璃后面的窗帘是十年前人们喜爱做被面的红布,工作台是原木的,家具则是从旧家具市场买来的一车和朋友们淘汰下来的。粗略算来,整个大屋的造价只有几万元。

小铺村的画家们有的已如一位学院派同行所言:活得比你好。杨少斌的画作在国外已被代理,正是画画的希望的“苦尽甘来”,他的“一亩二分地”就经营得颇为不错。昔日两进的院落曾是猪栏鸡舍,杨以2万元买进来,前院三间屋稍事改造,院里种上金银花,架上的丝瓜历经一个冬天还挂在墙上。后面推倒重盖,100m2的画室有两层楼高,尤如大库房,画室一角辟为书房,上面吊出一个木阁楼,沿梯而上可以俯瞰全画室,有时,杨少斌就住在阁楼上。

村中并排两个大院落甚是扎眼,这是最早来小铺定居的画家的住所。1994年初来时这里是废地,几位画家一人两亩给“分”了。张民强娶了个荷兰籍妻子,房子也是欧式风格,尖顶瓦房共三层,地下做库房,地上做画室兼居住。夫妇俩都在国外,房子请村子里的大妈看着,甚为空敞,院子里各式菜蔬已经发芽。连买地带建房耗资22万,照大妈的话说,至少还能节省几万。“外来的干个什么不得钱!俺们老乡老土的,生熟面不熟,一招呼就来帮忙了。”光钉子就花了1500块,除了盖房也丢了不少。

旁边方力均的大屋是堡垒式样,没围墙,屋墙足有两层楼高, 尚未封顶已经投入40万。没封顶是因为房后的农民对房高提出异议,住在农村遇上的也是农村特色的问题。

乡下生活怎么样?杨少斌的大院子里只有两条生命,长毛猎狗和他自己。老呆在这儿,烦,杨是这么说的,所以一个星期他要进城两三次,好在院子里停着辆切诺基,只需20分钟就能开到大北窑,进了城,就是别样的生活。杜培华则是每周不得不进城,对于上班族,这是生活在乡间最大的问题。可是,在没有车的时候,他们已经搬到了泰陵,那时,他们先是在积水潭坐上345路公共汽车到昌平,再倒314路到长陵,再沿着山道走将近40分钟,40分钟的路也可以打车,不过她更喜欢走,风景太好了,坐车有点糟贱。

毕竟不是从前。如果是定陵刚发掘那会儿,汽车 一过,路上就会生成一条土龙。现在,自高速公路而旅游道路而乡村的柏油路,行车只需1小时就可从电视台到泰陵,难怪杜培华漠视城乡差别,把这里看成理想的憩居地。

不便或许只有一点,就是沐浴。在城里,几天不洗就会成“土猴儿”,可在乡下半个月不洗也脏不到哪儿,这也是杜培华的逻辑。 画家