探求一个灿烂的世纪(38)

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

看来,金庸先生有不少相识的日本朋友,您对日本人带有怎样的印象呢?

金庸:我认得不少日本人朋友,普遍的感觉是:他们都很有毅力,读书或工作都竭尽全力,每一件事都尽量做到最好。我们中国人(尤其是香港人)往往觉得他们太过古板,太过墨守规矩,不肯(或者是不敢)有丝毫变通。我们香港人到日本游览,常拿日本人的拘泥成法作为笑料,有时竟有不可思议的感觉。

池田:有什么具体的体验吗?

金庸:有一次我们7个香港人到大阪一家小饭店吃饭,饭堂每张桌子最多只可坐4个客人。侍者十分为难,连声道歉,说没有招待7位客人的座位,请我们分成两批,分坐两张桌子。我们哈哈大笑。因为日本话说得不好,无法向他解释,就自己动手,将两张桌子搬过来拼成一张长桌,7个人立刻可以舒舒服服的坐在一桌。那侍者恍然大悟,连连点头,脸上露出十分满意的友善笑容,感谢我们替他解决了一个难题。

池田:是吗?(笑)“非这样做不行”,一开头就这样古板,相当不够灵活和圆通,这是一个可象征日本人性格的话题,也许是面对海外的客人就多少显得太过紧张也说不定(笑)。

“百人走一步”比“一人走百步”好

金庸:这个例子决不是显示某些日本人的愚蠢,而是表明一般日本人严格遵守规矩与纪律,大多数人重视规矩纪律,那就是组织性高,整个社会与国家有巨大的凝聚力,团结一致,发挥强大的力量。我们中国人个别可说相当聪明,常有独创力,但缺乏团结与纪律,服从性很低,因此发挥不出整体的力量。以旅行团为例,带领日本人的旅行团出外旅行似乎并不困难,导游举起一枝小旗,全团团员就乖乖跟随。

池田:动辄就喜欢“扎堆在一起”是日本人的习性。去海外也一样,日本人只以日本人为伴,这已是定评(众所周知之事)。集团的规律也许有好的一面,但是在国际化的社会里想来却是一个相当大的缺点(demerit),因而必须加以转变吧。

性格温和的金庸却写出了那么多热血的武侠小说

金庸:带领中国人的旅行团出门,那就难的很了。许多团员会离团去做自己喜欢做的事,逛商场啦,买纪念品啦,摄影啦,领队要千辛万苦才能集合众人,准时出发。中国共产党力量的来源,就在于“铁的纪律”4字,号令一下,全体非严格遵守不可。这种作风改变了中国人传统的自由散漫习惯,成为新中国强大的主要因素。

池田:在建立新中国之前的漫长征程中,中国共产党能取得民众的信赖是获得胜利的主因之一,就是用严以律己的纪律来校正党风。坚持:“不拿人民一针一线”,以及有名的“三大纪律八项注意”(1947年)也予人一种创新的时代,充满爱民之心的感觉。我也是对此深受感动的一个。

去年,我有幸获得与贵国国父孙中山先生有关系的中山大学的名誉教授称号。孙中山先生在其名著《三民主义》中对“自由”作了如下的论述:“今日,自由这句说话应该怎样用呢?若用于个人,就会变成一片散沙。”

自由决不意味着“放纵”,这包含着警惕,必须伴随自律的锻炼的说话罢。我因此明白,中国人是重视、深化这种精神方面的提升,来致力于新中国的建设。

金庸:我和先生多次交往接触,相信先生的个性中充满了坚定的意志和毅力,不屈不挠地朝着既定目标勇往直前,这与“桂冠诗人”的称号似乎有颇大矛盾。一般人认为诗人多数浪漫、随便、做事马马虎虎,好像英国的拜伦、雪莱,法国的波特莱尔,中国的李白、李后主、苏东坡。

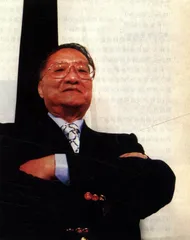

金庸

池田:啊!是吗?我其实也有点奇怪,金庸先生是一个性格温和的人,却怎么写出那么多热血的武侠小说来呢?真有点不可思议啊!(笑)

金庸:先生所写的诗歌中有强烈诗意,个性却是志士型、事业家型的,有点类似于日本的德川家康,中国的陆游、辛弃疾。这个矛盾,大概是由于先生对佛教的信仰,以及受了户田先生的感化和重托,将振兴创价学会的重担放上了肩头之故吧?

池田:我自己在年轻的时候便立志要成为作家和诗人。不过命运把我带到另外一方。(笑)

特别是对“革命”与“热情”的诗人拜伦十分喜爱,曾写过一篇文章赞美他的人生哲学。他并非年轻时就是才华洋溢的天才诗人,而是在投身希腊的独立运动之后,才以革命诗人的形象而出现的。

但是,如以金庸先生所说的“志士型”、“事业家型”的性格来说,也即您所指的,要振兴SCI(国际创价学会)这样大型组织的重任确有很大的压力。

大乘佛教的“菩萨道”,为了使民众从事和平运动,常常保持组织的活跃和确实地前进,必须留心做到,比“一个人走百步”更重要的是“百个人走一步”。从这一点上看,拜伦的人生方面是属于“一个人走百步”(出类拔萃)。当然,那是有一种开拓境界之功,毕竟,真正的意义只限于构筑时代的限界。我相信,“一百个人走一步”除了是“平凡而非凡”的道路,也表现出大乘佛教的精神,是一种健全的道路,也表现出大乘佛教的精神,是一种健全的步伐。

有时候想找谁来替代自己现在的立场,以便自己可以活得更加自由奔放(笑)。我的恩师在另一方面来说也是豪放磊落的人,豁达自在的人。

家族的肖像——祖父及父亲

池田:期待已久的金庸先生武侠小说集的日译本终于开始刊行,日本读者好评如潮,日本因此更了解您,我感到无比高兴。

为了日本的读者更能了解,我想请您能回答我这个采访记者的提问(笑),谈谈有关您的人生道路。

金庸:不敢当,不敢当。(笑)

池田:听说您年轻时,对您影响最深的是您的祖父查文清先生。

——清末,令祖父查文清先生曾在江苏省丹阳县任知县,是一位官声甚佳的人物。后因“丹阳教案”而辞官归田。所谓的“丹阳教案”——是因为当年有许多外国传教士借西方列强的势力欺压中国的老百姓,因此引发了丹阳县数百名群众围攻教会,并纵火焚烧。上司要查文清先生将民众的首谋者处刑,但令祖父却暗中差人通知那二人逃走,然后引咎辞职……表现了一种“舍身救民”的气概和正义之心,简直如您所写的小说中的英雄人物一样,我想这也是金庸先生成为“笔的斗士”风骨的精神来源。

严格遵守规矩和纪律的日本人:池田认为“百个人走一步”比“一个人走百步”更重要了

金庸:我祖父查文清公反对外国帝国主义者的无理压迫,不肯为了自己的官位利禄而杀害百姓,他伟大的人格令我们故乡、整个家族引以为荣。可惜我出生不久,祖父就去世了。祖父设立了一座义庄,买了几千亩田地收租,租金用于救助族中的孤儿寡母,使他们能平安过活。凡是上了中学、大学的人,每年都可分两次领一笔津贴,如果有人出国留学,津贴的数额更大。

池田:中国地域辽阔,人口众多,那种同族之间的内在关系,是日本人所无法想象的,因而想多了解一下。

金庸:每年春天的清明节和秋天的重阳节,父亲必定带我们兄弟上祠堂,见到任何人都相互拱手作揖。那时我见到族中的白胡子老公公也向我们四五岁的小孩子拱手作揖,不由得心里暗暗好笑。

池田:令尊是一个什么样的人呢?

金庸:我父亲曾在上海复旦大学求学,似乎读书没有什么成绩,后来在乡下办理钱庄、茧厂、丝厂,也没有成功。我常常见到他为了业务而烦恼。我虽小小年纪,也已察觉到他办理企业太不精明、对人过分客气而随便,他似乎觉得交朋友比业务成功更重要。由于他管理钱庄,自己又是大地主身份,解放后的军管期间,从山东来的军人肃清地主富农,把我父亲枪毙了。

池田:令祖父为救民而失去官职,令堂在战争中倒下去,令尊在权力下被夺去生命……

金庸:我当然很悲伤,但并没有怀恨在心,因为我已充分了解,这是大时代翻天覆地大动荡中极难避免的普遍悲剧。全中国数百万人在战场上失去了性命,也有数百万人在此后的各种斗争中失去了性命。1985年间,我故乡海宁县的法院和检察院经过详细调查,证明当时我父亲被处死是一件冤枉的错案,正式予以平反,并出公文向我道歉。

池田:去年,金庸先生您送给我的由中国佛教协会会长赵朴初先生手书的《妙法莲华经》一书,在这本您亦熟知的《法华经》中,有“父子一体的成佛”之说。父亲和孩子是那么深的结合,生命与生命本是融通的。从这个意义上来说,我相信令尊现在也活在您的生命之中。并且确信,(他)常常护卫着您的人生,且因此在心中感到喜悦。

金庸:谢谢您的一番心意。

我祖父、父亲的逝世,令我深深感觉不遭侵略、能和平生活的可贵,不论是国际间还是国家内部,最重要的是避免战争,让人民在和平的环境中争取进步,改善生活。暴力常是许许多多不幸的根源。

池田:这是感人的肺腑之言。

年轻时读些什么书?

池田:可以说,金庸先生通读古今之书而后博闻强记,一旦执笔即成当代第一流的作家,为您打开天马行空般的文豪的“独创之窗扉”的钥匙是什么?

金庸:说是文豪,实不敢当。年轻时培养我创作能力和写作能力最主要的因素是读书,特别是关于小说。我父亲是一位热心的小说读者,家中藏书相当多。

池田:就是中国人说的“书香门弟”,家中充满了书籍的芬香……

金庸:我小时候在一个大家庭中长大。我曾祖父有两个儿子,我祖父是大儿子,住在一座大宅子的东半部,我叔祖父住在大宅的西半部。这座大宅子有五进,前所挂来着一墙大匾,是康熙皇帝给我祖先查昇写的堂名,“澹远堂”3个大字周围有9条金龙。我祖父有3个儿子,我父亲第三,他还有两个哥哥。叔祖父去世得早,留下四个孙儿。这些堂兄、堂姐都比我年纪大很多,他们都喜欢读小说。

池田:是一个得天独厚的读书环境。

金庸:对。因为是地主的身份,平时没有什么工作,空闲很多,可使用的钱也多,大家都买了各种各样的小说。有传统的明朝、清朝的小说,也有比较新的上海出版的小说,例如:张恨水的小说,各种武侠小说等等;也有新派的《小说月报》、鸳鸯蝴蝶派的《红杂志》、《红玫瑰》等小说杂志。

池田:先生好像还有兄长?

金庸:我哥哥查良铮学习古典文学和新文学。在上海上大学,他花费不少钱买书,常常弄得饭钱也不够,受到我父亲的严厉责备。他买的书有茅盾、鲁迅、巴金、老舍等人的著作。我家和各位伯父、堂兄、堂姐等人所拥有的书是互相流通的,大家借来借去。所以我在小学期间,读过的小说就已不少。我父亲母亲见我一天到晚地看书,不喜欢游玩运动,身体衰弱,很是担忧,常带我到野外去放纸鸢、骑自行车,但我只敷衍了事地玩一下,又去读小说了。(笑)

池田:哈哈,果然是“檀香一萌芽就香”(谓少年早慧),对吧!令尊与令堂所担忧的健康问题当然是一个前提。青少年时期却是要好好读好书、读文学之书的。读书可以令人生更深邃,令眼界更宽阔。读书中会发现人生的花、水、星、光,读书中也会有喜怒哀乐,有无尽的大海,有灿烂的世界。

我在青年时代也读过许多书。恩师直至临终之前,总是问我:“今天读了什么书呢?”“现在在读什么书啊?”这样严厉地加以熏陶。只有不断提供养份,树木才可长大,同样,灵魂也需要滋养。特别是十几岁、二十几岁时所读的书,就是一生的重要财富。我设想金庸先生也是以这样的途径去开发文学巨匠的创作力的。

金庸:说是“文学巨匠”,真是惭愧得很。我上的小学,图书馆里书籍也相当丰富,老师们很鼓励学生读课外书。我记得有一位姓傅的老师,特地借出他珍藏的《小妇人》、《好妻子》、《小男儿》3套书给我读。这3部书的译者郑晓沧先生是我故乡海宁的出名文人,大家以他为荣,因此,这3部外国书在我故乡竟相当流行。

池田大作

池田:“江浙为文人之渊薮”。先生您的故乡浙江省及邻近的江苏省是文人辈出的有名地方,在历史上可说是文化、教育的先进地区。

鲁迅、章炳麟、茅盾等中国近代现代的“笔的巨匠”,与您一样都是浙江省出身,令人感到这种传统的深厚。您在青年时代最爱读的作品是什么?全数列举或许太多,请不妨选出二三部。

金庸:我年轻时代最爱读的3部是《水浒传》、《三国演义》以及法国大仲马的《三个火枪手》及其续集(这部书是伍光建先生翻译的,译名是《侠隐记》、《续侠隐记》)。还有一部法国小说《十五小豪杰》我印象也很深,是15个法国少年航海及在荒岛历险的故事。

池田:说来令人不敢相信,这些作品我的恩师户田先生对我施教时所看的竟大致相同。至今仍记忆犹深,与《十五小豪杰》同收入一书的还有《鲁滨逊漂流记》,恩师时常将他自己被系狱的生活与那在无人岛上生活的小说主人公比较,幽默地说道:“这是虚构的,不是没有写如何制盐的事吗?”

金庸:《十五小豪杰》译者是包天笑先生,可惜他用文言翻译,幸好我国文程度还可以,文言也读得懂。包先生于50年代在香港仍继续撰文,年过百岁而逝世,我在香港和他见过面。

另有一部科学幻想小说《陆沉》带了少年人的我进入一个浪漫的幻想天地。十多年前在安子介先生家中的一次聚会,谈到少年时的读书,才知这部书竟是安先生翻译的。我还记得书中各种细节,大喜之下和他谈论,才知中国总理发挥作用的一节是安先生自行撰写加入,非原书所有,这么一来,中国读者(尤其是小读者)阅读时的兴趣就大为增加。 读书金庸父亲文化武侠小说作者列表