探求一个灿烂的世纪(33)

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

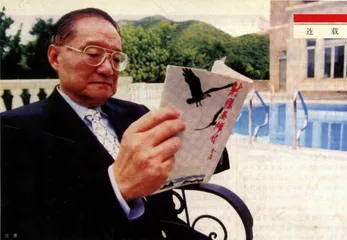

金庸

香港的明天——面对回归

金庸——作家

池田大作——创价学会名誉会长

池田:所谓“相识满天下,知音有几人。”能与善于思想交流而求同存异的人对谈,实在是幸福之至。我们可以这样进行对话,或是早就“心有灵犀一点通。”

这使我想起前苏联作家文特·马托夫在同鄙人进行“铸就大魂之诗”对谈开始之际,曾说过这样的话:

“……不知道当从何谈起,更正确地说,这种对话不是刚刚开始,而是继续而已。为什么这样说呢?在我们对话之前,也即是在我们相识之前,这种对话其实已经开始了。”

这同我们相见之前也一样,如此相同的意义——以佛教的语言来说,正是“宿世之缘。”

金庸:我亦有同感,很多相识我们的人都说,我们二人相貌十分相似,如说“我们俩是兄弟”,恐怕很多人都会相信吧!(笑)

池田:我自己本身十分喜欢世界各国的文学,年轻的时候曾立志要当作家。所以能同金庸先生您进行对话,我感到分外的高兴。何况,在香港即将回归中国的历史性时刻,我能与素有香港“良知的灯塔”的声名的先生您对谈,真是何幸之有啊!

此外,在我们计划要进行这个对谈的同时,日本出版界也在去年秋天开始进行《金庸武侠小说集》的翻译和出版的工作。

在中文世界极享盛誉的大作,日本的文学界却曾经不闻不问或毫无所知,以致时至今日仍缺乏金庸先生笔下斑斓多姿的文学世界,不能不令人遗憾。因而这个翻译工程令人大喜过望。

金庸:非常感谢,过奖过奖。所谓香港“良知的灯塔”称呼殊不敢当。我那些小说并没有什么了不起,暂时没有拙作的日译事属寻常,也不无遗憾。因而,对于此次的译事当然感到十分欣喜。再者,我很久以前已经拜读过池田先生与汤恩比博士的对谈集《21世纪的对话》,当时深受感动。今次有机会与先生您对谈,对我而言乃是荣幸之至!

池田:岂敢,岂敢。其时,汤恩比博士曾对我说过:“要开拓人类的道路,就只有对话了。你还年轻,希望你今后继续跟世界的知识分子对话。”

这是他给予我的遗言。

对话——苏格拉底也是位重视“对话”的名人。弟子柏拉图也将与师匠的对话写成《对话篇》。

我们信奉的日莲大圣人,他也留下了对话形式的巨著。警世的“立正安国论”就是以旅客与主人的对话形式的著作。

如果是些深奥难解的论文,人们不会想去读它,它只会变成孤芳自赏。从这点看来,对话形式是较易读和普及性的。

而且,留下的“精神性的对话”是永远的。我与汤恩比博士对谈时,刚好报章正大大地报道某国的首脑阶层会谈的记事。博士严肃地跟我说,那些政治层面的说话只不过是短暂的东西,而我们二人真实的对话,才是留给后世的东西。

金庸:池田先生一直以来都在跟世界著名人士对话。而我所尊敬的政治家戈尔巴乔夫也是其中一人。还有,中国的已故的敦煌研究家常书鸿先生也是一位出色的艺术家。继这些人之后,我能与池田先生对话,实在幸甚。

池田:直是愧不敢当。其实是我应向金庸先生学习才对呀!

金庸:先生您说“对话很重要。”我也深有同感。中国的孔子留给后世的《论语》,也是以对话形式写成的。

池田:正如您所说的。

金庸:池田先生与我都是佛学研究者,其实释尊也是以对话的形式而留下佛法的教导。

佛典里有“如是我闻”,就是弟子将释尊的说话记下来的。

《法华经》里也记述了释尊在什么地方,跟谁说了什么的法。可以说是一本“对话的记录”。

池田:先生的博学多才我早有所闻,在此再次深表敬意。

金庸:我虽然跟过去与会长对谈过的世界知名人士不是同一个水平的,但我高兴尽我的所能与会长对话。

我和池田先生是属于同一代人,我比池田先生虚长四岁。“虚长”是中国人礼貌性的传统说法,表示年纪虽然大了4岁,然而并没有在这多增的四年中有什么进益和成就,等于是白活了岁月,所以是“虚”的。我们中国江南人的土话,则是说“年纪活在狗身上了”。

池田:您太过谦虚了。因而使我深感金庸先生的“大人之风。”您高寿72,七十之华诞,日本亦称为“古稀”(“人生七十古来稀”),是值得额手祝贺的。在您的72年的人生中,确实留下了“古来稀”的脚印。

“有中国人之处,必有金庸之作”,先生享有如此盛誉,足见您当之无愧是中国文学的巨匠,是处于亚洲巅峰的文豪。而且,您又是世界的“繁荣与和平之港”的香港舆论界的旗手,正是名副其实的“笔的战士”。

您在去年的创价大学的演讲中(1996年4月),曾援引《春秋·左传》的话:“太上有立德,其次有立功,其次有立言,是之谓三不朽。”进而,您又论述了:“(人)能树立崇高的道德规范,成为普遍的榜样,以至改进了整个社会的道德水准,那是不朽的精神价值。”只有先生您所构建过的众多精神之价值才真正是属于“不朽”的。

金庸:我钦仰池田先生,不仅是因为你在许多著作中发表了精到的见解,对世界和平孜孜不懈的努力,不仅因为你是一个极有价值的精神大团体的大领袖,更因为你坚持真理的勇气,不屈于人多势众的怀有偏见的舆论势力。我写的小说,主角总是一位或几位英雄,而英雄的主要品质是勇气,不但是肉体上的勇气,更重要的是“道德的勇气”。先生也具有这样勇气。

池田大作

池田:谢谢先生对我的激励之言。

至今为止,我和超过20位以上的有识之士进行过对谈,但其中是文学家的却很少。所以能跟金庸先生的对谈,我感到分外的高兴。

在经常与西方的文化人对谈之余,我想与金庸先生的对话,将会成为一种更巨大的历史吧。

在闲谈中发挥创见,悠然乐而不疲。今后还会有多次的对谈,只有先生的身体康安才会有充满青春活力的对谈,这也是为了香港,为了中国和为了世界。

金庸:20年后依然不变,希望这样的对话能继续下去。

而我坚信,20年后的世界,一定会比现在变得更为美好。

池田:遵命遵命。我们就以此为约。而且,让我们为了培育这棵世间之宝的“友情之树”长得更茂盛而努力吧。

香港明天会更好

池田:1997年7月1日,这个香港回归中国的日子正快步向我们走来。不仅仅是香港的各位朋友关注这个日子的到来,这也是全世界为之瞩目的“历史之日”。

金庸:我亦与先生同感。

池田:对中国充满着无限热爱的汤恩比博士曾经说过:“中国之于世界,已经从世界的东半球扩展到全世界了。”他对于中国,不仅期待着她肩负着不单止亚洲,而且是整个世界的未来的使命,这个期待又是多么的深沉。

面向21世纪的中国有着很大的机遇,其中的一个关键之所在就是香港。也可以说,正如同身体中的心脏部分,而亚洲的心脏就是香港。

香港的将来,岂止只关系到亚洲,而是关系到“世界的将来”的问题,因此,其所引起的关注也特别大。

确实,有一部分人抱着香港归还中国之后将会出现混乱的预设想法。但是,我自己从前曾数度访港,对香港有耳濡目染的实际观察,我认为香港人具有无穷的人的旺盛活力。

金庸:池田先生对香港怀有极大的善意和关怀,令人感动。这种好意,在您于1988年写于香港半岛酒店的一首诗中充分地表现了出来,其中一节是:

“我的思念

无论何时何地,

都不曾离开过香港

因为

我一直坚信

这里正是亚洲幸福的光源

是世界和平的港口

怀着重要使命的天地。”

池田:不敢当,先生过誉了。

在不幸的命运的支配下,尽管经历了时代的惊涛骇浪,在这样艰难的旅途中,香港却创造了“奇迹”。在这个“繁荣之港”的热气腾腾之中,谁置身其中,也会为之发出惊叹。“百闻不如一见”,只要去看看铜锣湾那热闹的盛况,摩肩接踵的旺角街市,就可明白此言不虚。

具有在逆境中反败为胜的勇气,对于任何的困难都能灵巧地对付,使自己的能力尽可能得以发挥的智慧。可以说,脚踏实地的“人的活力”,这就是香港之宝。只要不失此宝,香港就得以无限的发展和成长是不争的事实。尽管有这样那样的事发生,香港人都会积极地面向未来,面对着自己已知和未知的处境,将自己的能量发挥出来,对付各种挑战吧!

我对香港人明天会更好充满着信心。

香港人对于“香港的明天”抱有什么预见呢?斗胆请先生指教。

金庸:正如池田先生提到:日本传媒散播一种论调,认为香港回归中国后人心不安,将引起混乱。池田先生对此不以为然,您对香港人明天会更好充满了信心,我也来谈谈对“香港的明天”的看法。

池田:请赐教。

金庸:未来的情况是很难预测的,无论如何应以大量的事实作为根据,任何预测总不免是假设与推想,不可能百分一百的准确。我在报刊上撰写政论,历时30余年,最大的特色是“喜作预测”,常常公开对未来事情的发展提出明确而肯定的判断:这件事将来一定如何如何,绝对不可能有不同的发展。

池田:正因为先生您是这样的一位言论大家,才有此洞见。

金庸:谢谢您的鼓励,幸运得很,我作的许多大胆推断,后来事实大都应验了,并没重大失误。这不是我眼光好,只是运气不错。

历尽苦难能成器

池田:为了让日本的读者也能了解,切望能举出荦荦大端之一,向我们作个介绍。

金庸:例如:我推测在毛泽东去世后,江青很快就会被逮捕甚至被处死,文章的题目是《不知往哪儿躲》,说江青目前权势熏天,作威作福,不可一世,但毛泽东一旦逝世,江青就“不知往哪儿躲”了,没有可以逃避的地方。对于香港的前途,我比较重要的一个推测(在1981年12月26日的《明报》社论中发表),是中国当局会决定收回香港,大概会在收回的日期之前15年左右正式宣布,并同时宣布香港现状今后不变。事实是,中国政府的确于1982年宣布,距1997年7月1日收回香港,恰好是相隔15年。

池田:实际上在1982年决定了香港的归还祖国,全部被金庸先生的预见所证实,令人钦佩。能对状况作出正确的判断,想来没有什么比先生自身的“历经困难时代的经验”更重要的吧!

先生以前会见中国共产党的江泽民总书记时,江总书记曾说过:“我们年纪都差不多,也都是抗战胜利前后,和解放以前上大学的,都经受过民族和国家的艰危和困苦。”

金庸:嗯,这次会谈的情况曾刊载在《明报月刊》上。

池田:“都经受过民族与国家的艰危和困苦”——因此,铸就了洞见未来的火眼金睛。

回顾明治维新以来的日本,辛勤地建立新国家的,就是被称为“维新的元勋”们,在许多时候,他们都能正确地对状况作出判断。

我对于所有的战争都是绝对反对的。在日俄战争时,日本的政府领导人并未曾抱能战胜大国俄罗斯的梦想。由当初的考虑“怎样结束战争”到“何时,以什么样办法结束呢?”、“请哪一位来斡旋取得和平呢?”等等的细致而又冷静地思考。可是舆论却甚嚣尘上的“主战论”、“积极论”,更指责政府为“无能”、“软弱”。

那种冷静透彻的现实判断,也只有经历过产生幕末、维新的生死存亡的夹缝才有可能。也即是受过十分的苦难。刻骨铭心方知现实,所以,才可以对事情作出正确的判断。

金庸:说的对。我也同池田先生有一样的感受。

池田:从某种意义上而言,那些出类拔萃的先贤相继凋零之后,日本就开始头脑发热,变成“夜郎自大”般的狂妄。他们在第一次世界大战中所提出的“对华21条要求”等,激化了矛盾,使中国的反日、排日运动一夜之间迅速高涨,这正是这种不自量力的“夜郎自大”的典型。与在第二次世界大战中驱使人民迷信毫无希望的“总有一天神风吹”等与现实相脱离的国家指导来相比,真不能想像他们与维新的领袖们为同一个国家的指导者。

人,尤其是领导人最重要的是要亲历苦难。金庸先生与我都爱好的作家吉川英治曾说过:“历尽苦难方能成器。”这实在是一句至言(真理)。尤其是年轻的人,我想将此句至言赠送他们作为座右铭。只有吃得苦中苦,才可以磨炼他们的人格和见识,才能锻炼和培养他们具有正确判断现实、富有远见的眼力。

不管是国家、社会还是团体,只有在真正经历苦难磨炼的一代人中才能找出舵手,这是一个不争的事实。我是在听到金庸先生刚才所说的才有感而发的。

金庸:哪里哪里。

预测香港的前途并不太难,因为主要的根据是中国领导当局的决策,而决策的各种因素并无机密,基本上是可以了解的。

中国对于香港的政策,可以说是“现状不变,长期利用”八个字,再加上八字:“民族大义,利于国家”。

香港现状的维持对中国有利,对全国人民有利。只要能长期维持下去,可以加以充分利用。

池田:历史是最好的见证啊!

中国人是有脊梁的

金庸:英国经过鸦片战争而割占香港,是西方帝国主义者侵略中国的首举,任何中国人在谈论国事、关心民族前途之时,无不为之痛心疾首,认为是奇耻大辱,只因为后期日本帝国主义者对中国的侵略更加直接而急速,中国人才将抗敌御侮的目标,从英国转成为日本。但爱国志上提到鸦片战争和香港,无不慷慨激昂。

池田:先生真是明察之至。想来是背负着漫长的历史,以此引以自豪的民族才会这样。日本的“攘夷论”,据闻也正是在对殖民地被支配的背景下才出现的。只有踏足于被外国人侵略的国土时,背负恸哭的痛史的人才能明白个中的滋味。

金庸:记得我在小学念书时,历史老师讲述帝国主义欺压中国的凶暴,讲到鸦片战争,中国当局如何糊涂无能,无数兵将英勇抗敌,但枪炮、军舰不及英国以致惨遭杀害,他情绪激动,突然掩面痛哭,我和小同学们跟着他哭泣。这件事在我心中永远不忘。我们这一代的中国人(长期在香港居住的人例外)对于“收回香港”,自然反应是“天经地义”,“即使要我牺牲性命,也在所不惜,绝对不需要考虑。”

池田:这使我想起文学家鲁迅先生当年在日本仙台的医科学校留学时的故事。

鲁迅在学校中看到放映日俄战争时的幻灯片,有一个中国人无缘无故地被日本人处以死刑。被虐待的中国人、骄横跋扈的日本人。顿时,鲁迅感到无限屈辱和悲愤——那无疑是所有的中国人的想法。

读到记录,金庸先生在同江泽民总书记会谈时,江总书记也谈到鲁迅的这些话:

“我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓‘正史’,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。”(《且介亭杂文·“中国人失掉了自信力了吗?”》)

在这样的“背景”下,中国绝对不会屈服,从苦难挺起,勇敢地前进。

金庸:江泽民先生是引用了鲁迅这句话的最后的部分,强调“中国人是有脊梁的。”因此一说到“民族大义”,一般中国人对于收回香港一事决无第二种意见,但考虑到“利于国家”的实际问题,事情就不是这样简单了。

池田:说的是。

金庸:在抗日战争和国共内战期间,中共曾利用香港作为收集捐款和接济物资的所在,不少重要人物通过香港以逃避敌人的追捕而进入内地,香港曾成为抗日宣传、反国民党宣传的基地,许多宣传品、出版物在香港印刷而进入内地。

在朝鲜战争期间,中国派遣志愿军支援北朝鲜,和以美军为首的14个国家联军血战数年,长期僵持。当时中国受到联合国的封锁禁运,军队所需的通讯器材、医药用品等等依赖从香港走私输入,对于“抗美援朝”之战起了很大作用。

后来中共与苏联交恶,战争如箭在弦,一触即发,香港对于中国在战略上又具极大重要性。中苏如果爆发大战,上海、天津、大连、宁波、厦门、湛江等等港口必遭轰炸破坏,所有依靠外来支援的物资全部无法运入。香港由英国统治,是中立港,苏联海空军不能攻击香港。中国就保持了一条宝贵的通道。

周恩来矫正文革的香港政策

池田:请继续发表高见。许多日本人对于中国与香港的历史之关系不甚了了。

金庸:文化大革命结束后,中国进行改革开放,致力四个现代化的经济建设。香港有充分的经济建设的先进经验,有先进的管理技术和大批工商人才。香港是重要的国际金融中心、贸易中心、交通与运输中心,香港的企业和全世界重要企业都有密切联系和长期交往。香港人带头在中国大陆各地大量投资,进行基本建设,还引进大量海外华侨和外国资金,投资于中国的工商业。中国在实施改革开放后数年内,经济进步神速,超越了世界任何地区。

池田:可谓是“奇迹”般的发展,如以同是社会主义的大国而言,中国的发展与苏联解体后的俄罗斯经济的混乱、迷失方向相比,真是天壤之别。

金庸:这其中香港所发生的作用之大、所作贡献之重要,是无可估量的。由于这些实际的考虑,毛泽东和周恩来制定的香港政策是“保持现状,充分利用”。香港只有保持现状,才对中国有用,既然有用,就长期而充分的利用之。这个政策一直不变。

池田:对此我十分理解,这里有一个问题想请教先生,文化大革命的混乱带给香港什么样的影响呢?

金庸:在文化大革命进入高潮期间的1967年,香港的中国方面的领导人受到极左思想与政策的影响,发动“反英抗暴斗争”,组织左派群众,和香港的英国政府正面冲突,冲击港督府,与警察打斗,到处放置炸弹。英国出动正规军反击,双方都有死伤,还累及不少无辜市民,一时局面十分恶劣。幸得周恩来亲自下令制止这种违反中央政策、破坏香港稳定繁荣的行动,左派暴动才渐渐平息。其后,这场动乱的组织者与发动者据说受到了党内的批评,有些人还受到处分惩罚,被下放到边远地区的农场和矿山中劳动。

经过了这次教训后,“不得破坏香港现状”的政策在中共高层领导中更加得到重视,这个政策的基本理由是:香港现状的维持对国家有利、对全国人民有利,也即是对全党有利,对香港广大中国同胞有利。

池田:一直关注“人民的安稳与幸福”是周恩来的领导思想。在文化大革命中,周总理自己也遭到激烈的批判,甚至连生命也有危险,但是周总理不顾自身的安危,从狂乱中保护了邓小平等许多人。

我曾拜会过周总理(1974年12月),那时正是暴戾的四人帮横行之际,他将10亿人民安危系于自己一身,如大树独立中天一样。周总理是令人怀念不尽的伟人。

请谈谈现在香港的英国领导人。

彭定康的欧美式民主化方案

金庸:池田先生谈起“领导者的风范”,我也来谈一点浅见。1992年间,英国派遣前保守党主席彭定康(Chris Patten)先生来香港任总督。过去的几任总督如麦理浩、尤德、卫奕信等等,都有长期的中国经验和担任过驻中国的外交官,能直接阅读中文书报,甚至能流利地说中国话,但这位新任港督不但对中国所知极少,对香港事务也全然陌生,不了解中国的历史文化,不明白中国人的心态和行为方式,却突然提出一些香港政制改革的方案。

池田:听说不止是关系香港、中国的问题,而且是一个挑起国际性论议的问题。

金庸:这些方案的内容,完全违反中国与英国以往达成的协议,以致引起轩然大波,造成了剧烈的政治动荡。中方以毫不客气的言词批评和指责他的行动,中方高级官员拒绝和他见面。中英双方过去长期以来和谐相处的传统在短时期内突然改观。我和彭定康先生在伦敦和香港都曾会晤过,由于大家都是英国牛津大学的校友,我曾向他恳切进言,希望他放弃他的政治改革方案。我直率地对他说:这些方案不符合中国的既定政策,不符合香港的现实,所以是行不通的。即使他坚持己见,一定要推行,在1997年7月1日之后,就会给中国全部取消推翻,所以不但对中国(包括香港)不利,也会对英国、保守党和他本人不利。

池田:但是彭定康先生完全不能接受罢?

金庸:他不相信中国会推翻已成为既成事实的香港政治制度,认为一种比较民主的制度在香港推行之后,会得到多数香港人的喜爱和支持,就成为传统,将来中国接管香港之后,不可能违反香港民意而取消这种制度。

他似乎认为中国与香港的政治局势和英国是一样的。他当然明白共产党的施政方式和英国这种民主国家不同,但他长期在英国的政治氛围中生活与活动,“依赖民意”便和饮威士忌酒、吃牛排一样,是他生活中不必思索的一部分。其实,这种直觉的政治信念用在香港是大错特错了。

池田:我对于先生所言极以为是。在日本人中,也有人认为:“有将欧美式的民主主义作为‘大义’(应遵守之原则、模式)来把殖民地支配正当化的宗主国意识。”殖民地主义曾在第三世界里留下深深的伤痕,难道不应对此有所敏感吗?这种看法是存在的。

金庸:英国在香港施行殖民地统治,港督是独裁者,有决定一切的大权,从来不需要听取什么民意。在香港,150年来也从来没有什么民主制度。

加之,苏联和东欧国家的政权这儿年中纷纷崩塌,这也使英国的政客们心中产生了一种错觉,以为中国的政权也会在压力下垮台,即使不垮台,至少也会作出让步。

这些认识和估计全然错误。我于1992年10月19日及20日在《明报》上分别发表了两篇社评,概括地指出了香港的各种实际情况。那是冷静的叙述事实,不包括自己的好恶和是非判断,只是说:“事实是这样,你喜欢也好。不喜欢也好,这是必须面对的事实。”我就此表达了自己的看法。

古巴的现实与霍桑·马尔迪的思想

池田:确如所言,世界上有形形色色的国家,传统、国民性、社会现状也错综有别。政治体制也好,社会规则也好,但总有这种情况出现,臂如在某国被作为正义或常识所认可的东西,在另一个国家可能被视为完全相反的东西。那是完全没有考虑到人家(别国)的国情,这种以己之心度他人之腹的想法是要不得的。

去年6月,我初访古巴,会见了国家领袖卡斯特罗,此行是一个令我不断思考的旅行,我谨举出其中的一点来谈谈。

众所周知,美国将社会主义国家的古巴视为“喉中刺”、“眼中钉”。但是,社会主义也不是一句话就可以说得清的,在古巴的“精神之父”霍桑·马尔迪的思想中,也不是那么简单地构思(诠释)社会主义的,而是将之赋予更广义的“自由”之意义的。

然而,古巴有过所谓巴蒂斯塔政府“挂着革命政权招牌的腐败堕落”,这种痛苦的经验令古巴人难忘。针对于此,卡斯特罗政府曾骄傲地自夸是廉洁清贫,是“没有旧苏联时代的特权阶层的社会主义政权。”

如果无视这种非如此做就不行的古巴之特征和特质,而仅仅因为它宣称自己是一个社会主义国家就对之封杀,采取敌对、敌视的态度,对这种做法,我是有所保留的。

金庸:我充分理解您的看法。

池田:历史上,美国总是过于自信(什么事都得由自己人来做),总之有一种动辄就要敌我分明的倾向,那是素来重视自主独立的美国人的国民性的一点表现吧……

例如,美国对古巴强化实行经济制裁,最近又通过了《赫尔姆斯·伯顿法》。

因为那是古巴政府曾没收那些从古巴亡命美国的古巴人的土地而作为国有地;另一方面,古巴实行经济开放后,外国资本源源不断进入古巴。此“法”就是针对那些租借古巴土地及买下那些土地的外国公司,禁止他们的公司在美国营业,也不发给他们的职员的入境美国的签证。

在伸张民主主义正义的同时,如果以更广阔的多视角的人生哲学来看,这种敌意反倒是因为不信任的根扎得太深的缘故。对那些一味强调:“这不容置疑是正确的”的论点,坦率而言,我是非常怀疑的。

关于古巴的问题,对于欧洲诸国也好,美国也好,都是十分严峻的问题。归根结底,这个虽然只有1千万人口的岛国,却敢与全世界的超级大国美国分庭抗礼,44年间从不屈服,而且至今犹然。这个事实本身就说明,中南美洲诸国的民众对美国正暗暗反感,反而对古巴渐抱同情当作如是观。话扯得远了,请原谅。

(未完待续)

金庸

1924年生于浙江省海宁县,1955年发表处女作小说《书剑恩仇录》之后,深获全球华文读者爱戴,是著名武侠小说作家及政论家、报业家。

他曾创办香港著名的日报《明报》和文化性杂志《明报月刊》,成为舆论的重镇。他多番与国内外政府首脑进行对话,曾任“香港基本法”起草委员,参与决定香港回归中国后的工作。1993年辞掉《明报》的职务。现任香港特区政府筹备委员会港方委员。代表性作品有《碧血剑》、《雪山飞狐》、《射雕英雄传》、《天龙八部》、《连城诀》等众多作品。

池田大作

1928年生于东京都,现任创价学会名誉会长、国际创价学会会长。亲手创办了创价大学、创价学园(中学)、民主音乐协会、东京富士美术馆、东方哲学研究所,以及香港、新加坡、马来西亚的创价幼稚园等。1968年,在日本首先提议“日中邦交正常化”,致力和平、文化、教育的推进,并与世界的知识贤达进行对话。

其代表作品有《人间革命》(全12卷)、《我的世界交朋录》、《我的人学》(上、下卷),对谈集有《21世纪的对话》(与汤恩比)、《20世纪的精神教训》(与戈尔巴乔夫)等众多著作。 金庸明报香港