邮票:纸币之间

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

邮市:一把干柴

对外经贸大学会计系的王坤今年刚来北京工作。她是个集邮迷,虽然家乡比较闭塞,她却以极大热情收集了很多邮票,有的来自县城的邮局,有的剪自亲友的信件。省城读书是她集邮的黄金时期,高中同学分散在全国各地,通信非常频繁,好朋友知道她喜欢攒邮票,寄信时自然不会贴《万里长城》、《北京民居》等普通票。

听说近来邮市热闹,几经打听,她来到月坛公园内的邮票市场。这一看,她大开眼界,自己十几年的集邮经历真有不值一提之感。

这里的邮票很少有一张一张交易的,即使有,也仅限于“文革票”,“小型张”和一些价格昂贵的老纪特邮票。大多数台面上摆的,是一版版邮票叠成的方阵以及100张的牛皮纸包装,牛皮纸上打着邮票的名称和发行日期,如同整包发运的图书。这样的纸包价格少则上千,多则上万,而一个普普通通的柜台里撂着十几包是常事。王坤想看看牛皮纸内的《昭君出塞》小型张,被摊主拒绝。王坤想,连邮票都不能看,谁敢买?一问价,她更是吓了一跳,《昭君出塞》票面价3元,1994年10月才发行,这里居然要卖到800元一张,而且买主不只买一张,而是一包,8万元。要不是亲眼所见,她肯定不相信。厚厚的一撂百元钞票换一个小纸包,里边到底是什么也不能看,买主居然眼都不眨!习惯于邮局门口与人交换邮票的王坤很吃惊。

要是她了解到十几天前《昭君出塞》还只卖到80元,几个月前甚至没人愿意按面值买,她肯定会更吃惊。而对于常泡邮市的人来说,却是司空见惯。那些熟稔于期货、股票、外盘等投机市场的投机者,尽管不了解邮票行市,一到月坛,肯定会嗅出这里的炒做味道。

比如,一位炒家刚喊出某种首日封的价格,便围上十几个人要求定货。很快,炒家收到千余元的定金,回身去组织货源。一小时后,待一麻袋信封运到,买家们却千呼万唤不出来了。“我老李可要白得一千块的定金啦。”炒家很着急,买家不提货,肯定别有原因。

“请问老牛票怎么收?”一位集邮者问。

“你得拿来看。”摊主回答。

“大概什么价?”

“哪可不好说,一天3个价,看你什么时候拿来了。”

这就是典型的狂炒时的情形。8月15日,香港回归首日封,从香港到南京,规定途经几座城市,但许多都是从香港直寄南京。面值25元,价格太高,普通集邮者不愿买,到了邮票市场,却不得不以10倍或者更高的价格买。到10月1日,该封最高时炒到1000元,价格陡增40倍。一枚邮票的价格经过十年乃至几年增值40倍并不鲜见,但1个半月即解决问题却只有在邮市中才能创造出来。

邮市里流传着一个笑话,天气不冷,邮票不热。时值寒冬,可到了双休日,这里的大小摊位间便挤得水泻不通,和激动人心的价格变动比起来,天气是不成问题的。来自全国各地的邮虫们似乎都聚集在这方寸之地,大展拳脚。有的坐摊,面前摊着近一平方米的纸包堆;有的拿着手机,高声与场外通话,那些手捧成千张邮票口口声声吆喝着“跳楼啦,跳楼啦”而穿行于人丛中的贩子往往就是腰缠万贯的“杀手”。热闹的场面很容易使人联想起1991年邮市火爆时的一则“黄牛”入市的报道:

这些人过去曾在服装、电汽、汽车等生意上大发横财,在市场疲软的情况下,发现邮票生意获利甚丰,就把大量资金转向邮市。春节以来,常可见一些财大气粗的男男女女,坐着出租车,提着装满大额钞票的密码箱,手持现代通信工具“大哥大”出没于邮市之间。他们利用时间差、地区差,低价买进,高价卖出,几万元,几十万元的生意并不鲜见。他们还有计划地把雄厚的资金投向某一种或几种邮品,以图控制邮市,攫取更高的利润……

如果把5年前的“黄牛”与现在的炒家作一比较,就会发现他们在装束上很少变化,所不同的是现代通讯的发达已使他们失去信息上的优势。上海、广州、成都、北京等几大邮票市场几乎是联动的,炒家们此时的实力已今非昔比,他们所要做的就是私下里收集,明处拉抬,最终高价出手。或许人们能在市场上看到的并不是真正的庄家,在炒邮者的心目中,庄家是“大仙”:神秘莫测,躲在暗处指挥着炒做的全过程。“大仙”或是一人,或是几人联手,即使操纵发行量较小的邮票也要有几百万的资金实力,所以大仙轻意不出场,市场上的不过是“马仔”而已。马仔们互不相识,与庄家单线联络,真正的“黄牛”并不在邮市。

做庄行为无疑给市场带来热点,“庄票”好赚钱,但一旦被套,也让炒手苦不堪言。散户们对庄家既爱又恨,双方斗智斗勇,大多数情况下还是大鱼吃小鱼。一位在邮市泡了七八年的老者顶着寒风贩卖《邮市快讯》——一种教人炒做的油印刊物。说起炒做,老者头头是道:“就是个‘贪’字,你不贪,你就是神仙了,可一贪,你就完了。”老先生1991年花10块买的“人口普查”,现在还解不了套。幸亏还能风里来雨里去地挣点儿辛苦钱养家糊口,否则就不得不“跳”(即割肉贱卖)。1991年邮市暴炒时鸡犬升天,再一般的邮票也有几倍的升幅,“普查”从几角曾炒到十几块,老先生买的时候可能还巴望它能炒到100块呢。

北京有位卷入过邮市的杨顺利先生昔日在月坛炒票,经历了1991年后的大萧条期,对邮票的价值别有一番理解:“炒起来,它就是钱;没人炒,就是张纸,当不得吃当不得喝,熬不上几年,炒邮者就算完了。那时,面值以下出售极是常见。”

1991年到现在已达5年,老黄牛们被消灭得差不多的时候,邮市便再度显示出生机,这也是自然辩证法的又一演绎形式吧。去年11月中旬,西伯利亚第一股寒潮袭击北京,邮市突起热潮,一些早中期JT票、文编票和老纪特票中的部分套票涨幅都在50%至200%之间。T43《西游记》从70元攀升到100元,T8《批林批孔》从240元涨到300元,《黄山》新票则从800元猛跳到2000元。文革新票更是涨幅惊人,1993年文1文7文0三套的价格都在2000元左右,1996年1月则分别达到3600、4300和7800元。95、96之交,中国经济正处于低谷,股市恰似黎明前的黑暗,是邮市率先打破僵局,报道新春,方寸邮苑竟浓缩了人们对经济的普遍看法。

邮电部最近发出通告,自9月15日到11月30日,将有组织地对1992—1994年的部分纪特票以及面值在20分以下的全部普通票进行销毁和盖销。摆在邮市面前的巨大的库存压力将解除,炒邮者算是吃了定心丸。过去,在发行者的眼里,邮票是钱,印多少就能换回多少钱,纪特票动辄两三千万,多则一两个亿,结果是压在各地邮局的库房里卖不出去。现在,邮电部分终于意识到邮市的供求规律。

“国家都要把邮票变成钱,这不明摆着让市场热下去吗?”泡在邮市的人们把当今的邮市比喻成一堆干柴。“好多票还没动,几只票热炒就是聚人气。看明年吧,一两倍哪儿叫炒,炒起来起码也得七八倍。”参与过1991年大炒的集邮者都憧憬着好时光再度莅临。当然,也有人回忆起当年东城集邮协会的一场讨论:邮票越炒越高最终要烫谁的手。其实无需讨论,答案是现成的:烫的只会是不懂行的人的手。

邮票:投资软黄金

今年2月1日,美国克里斯蒂拍卖行拍卖了一张《尼克松》纪念邮票,经过激烈竞拍,最终以16675美元落槌。

邮票面值32美分,1995年4月26日由美国邮政总局发行。不足一年,升值15余万倍,在“发家神话”不绝于耳的电子时代,恐怕仍能算得上首屈一指的奇观。不过,奇迹的来源却也平常,这是一张变体邮票,尼克松的名字(Richard Nixon)印倒不算,头像也被印成了上下两部分,嘴以下在上,嘴上部分在下。

印刷上,这是一个致命的错误,但在数以百万、千万计的邮票印刷中,却几乎是难以避免的错误。正是这一在所难免,造就了一场可望不可及的富贵。

邮票持有者,弗吉尼亚州的一位非集邮者在邮局购买了4版160枚《尼克松》纪念票,原本准备用于邮寄。当他撕开封皮时,发现了印刷错误,于是,他从160枚中捡出一枚,投石问路。克里斯蒂给邮票的估价是8000—10000美元,结果,成交价大大超出,匿名卖家终于清楚地知道,他手中拿的是一撂多么厚的美钞了。

再也没有哪个市场比邮市更能直观地体现物以稀为贵的价值法则了。《尼克松》邮票是美国邮政史上发现的第12种有倒印错误的邮票,1869年面值15美分的《哥伦布登陆》中心印倒,价格徒增,1996年的市场标价为22.5万美元;1979年面值1美元的《持蜡烛者》印倒,标价1.5万。而1962年的《联合国总部》同样为倒印票,但美国邮政总局将错就错,加大倒印印量,致使其价格与正常票一样,只值15美分。

在中国,最著名的错印票是《全国山河一片红》。1996年5月17日全国邮品拍卖会上,10枚《一片红》在180万元的总成交额中大红大紫。一枚品相中上的《一片红》新票以底价6万元成交,另一枚旧票以3万元成交,甚至连残票也被以6100元买走。

造成《一片红》享誉邮坛的,也是归因于邮票上的一片纰漏。1968年10月24日,家住北京的陈潮下班后顺路去邮局买了张邮票,回家后仔细审视,忽然发现票面上的中国地图没“红”到台湾,赶紧到地图出版社社长家里,再由社长打电话给交通部军管会。军管会感到事态重大,即向全国各地邮电局发出通告,停止《一片红》的发售,同时追回各地邮票,集中销毁。《一片红》存世量少的另一个主要原因在于,10月24日陈潮买到的邮票属于违规提前发售(该票的正式发售期是25日),此时,大部分邮局尚未出售《一片红》。

存世量是决定邮票价格的主要原因,这还不仅仅表现在那些出了问题的作品上。以1979年发行的纪特票为例:《香港邮展》票面值2.00元,发行量10万套。1995年它的市价为1300元,增值649倍;同样面值的《第四届全运会》发行量20万,1995年市价仅160元,增值79倍;发行量高达100万的《国际档案周》则只有增值26倍的份儿。

邮票自诞生以来,素有投资“软黄金”之称。在1996年版的《邮票目录》上,新中国发行的第一套普通邮票《天安门》共9张,面值2.78元,现在已能卖到600元。能卖到这个价,并不是因为它是第一套,有特殊的纪念意义,关键在于它的印量,随后几年发行的天安门图案票增值状况也大致相仿,1951年4月发行的一套印刷精美,面值颇高的《天安门》此时已值36,000元。邮票做为投资之一种,其价值随着时间逐步上涨,回报超过储蓄,以至邮迷们逢票即买,长期蓄存。1962年9月发行的一枚《梅兰芳》小型张现在价值1.5万,是原价的5000倍,其增值速度不亚于齐白石等大画家的原画,邮票投资的高回报可见一斑。

《梅兰芳》小型张在当年的售价为3元,60年代3元钱的购买力是个怎样的概念?一位老集邮家回忆道,那时他正就读寄宿中学,3元几乎是他一个月的伙食费,有谁能饿着肚子买邮票呢?当人们看着薄薄的一张纸片以飞机般的速度摞成钞票的时候,当然也不要忘记它圆的毕竟是少数人的发家梦。邮票的主要功能还在于作为收藏品它带给藏家的乐趣。并且邮票价格只涨不跌,真正的集邮者买不起好票,依赖交换集邮的爱好者更是无缘涉足。

邮票的真正价值

珍贵的邮品经常伴随着难忘的故事。1991年,集邮家张敬朴将保存40余年的胶东军区第五师贺年明信片展示,引起人们的浓厚兴趣。该片是1947年元旦后通过军邮免费从5师13团寄往胶东卫校的,因上面没有“免费”字样的邮戳,有人对它的真伪提出疑问。参加过胶东保卫战的王景文老人遂以极大的热情对《5师片》加以研究。

首先确定出“山东解放军第五师”乃许世友指挥下的胶东主力,这一番号仅在1945年8月到1947年1月使用,后改为华东野战军的部队番号。该片的印发正是国民党重点进攻胶东之时,从1946年10月起的3个月里,我军把敌人阻击、压缩在掖城、沙河一带,胶东战士就是在战争中度过元旦。

带着贺年片,王景文找到当年《胶东画报》的编缉范子厚。范老一见即激动不已,那时纸张极缺,套色不易,印量极少,一般的战士都分不到手,范老真想不到它会留传下来。那时他负责设计带有通行证的瓦解敌人的贺年片,此片非出他手,但他仍视若珍宝。指着贺年片上的毛泽东像,范老非常欣慰,胶东人见到这张像上的毛主席还有他的功劳呢。以前,在胶东仅能见到瘦脸的毛主席像和带八角帽的毛主席像。连搞画报的找主席像都很不容易,这张胖脸的主席像即是范老从延安来人的手中翻拍而来,当时如同得了宝贝一般,除画报使用,还赠送有关部门。

关于“免费”和无邮戳的问题,王老也找到了根据。从1944年到1949年,每到新年春节,战地邮局都登报重申“拥军优抗”免费邮寄的规定,并将党政机关特制的拥军贺年片简也包容在内。从存世的胶东区军人实寄封看,全都不贴邮票,有些也没有免费字样。范老解释道:美术贺年片属于政治宣传品,为战争服务,不计工本,能寄出、寄到就是胜利,印不印“免费”自然无关紧要。

一封贺年片,引发了一段回忆。在这里,它所承载的已不仅是新年的一段问候,而是一段历史,价值有如文物。

国家发行邮票的根本目的,是为邮政通信提供邮资凭证。邮票的面值即是它的基本价值,行使的功能有如钱币。钱币可以存入银行寻求保值,普通邮票则因邮市的存在而与通货膨胀抗衡。纪念邮票与特种邮票的情况有所不同,因为是一次性发行,印量不变,价格与数量呈反比关系。邮票发行后,随着通信的使用,大部分被消耗,只有少数进入集邮领域,随着时间推移,还会不断减少,而集邮队伍却是不断壮大,这就造成了邮品价格的普遍上升。

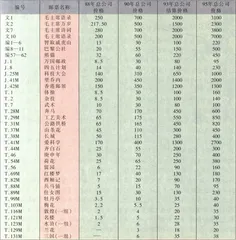

每隔两三年,集邮总公司都要根据市场情况出台一个邮票价目表,从上面就能看到邮价只涨不跌的规律。如1980年发行的《齐白石作品选》小型张,1988年是25元,1990年是55元,1993年跳升至200元,95年则涨至300元。小型张发行量25万枚,在小型张中属于偏低水平,在增值方面,也属一般。每次公布价格,都会有“黑马”出现,1988年到1990年,《留园》从6元涨至22元,劲涨266%;1990年到1993年,发行不久的《兰花》票涨幅达500%;本次提价,价位变动普遍温和,文10《毛主席语录》从2000涨至7000,涨250%。这次调价适逢邮市低迷,经过1996年的大牛市,下次调价将别有一番场面。

1988至1995年部分邮票价格表

但这只是我们这一经济发展及“人口爆炸”时代的规律,几十年后是否如此却难有定评。而且,随着集邮者的增加,邮票发行量也会越来越大。文革前,纪特邮票发行量普遍不超过500万枚,而文革后,尤其是近年,纪特邮票多在千万之上,广为流传的生肖票普遍过亿,此时,再期盼人人皆有的邮票迅速增值就不现实。从文革后恢复集邮后20余年的情况看,只有《猴》票一种增值较快,而且是在持有者不肯拿出来的情况下实现的。

大多数邮票只有保值功能,却无增值实力。不妨算一笔帐:解放初期,花上几百元能买一间房子,几千元甚至能买一套四合院,可时至今日,一套市内住房已贵至几十万。这是一个通货膨胀的时代,粮食价格可以在一年内涨上几倍,而邮票,除了恶炒外却只是稳步上升,遇到大量印行时还不免下跌。邮票的唯一好处在于,集邮者若是把一张“大团结”而不是几十张邮票放在抽屉里,几十年后他还是那么一张,而邮票却可以换来几十张甚至几百张,仅此而已。10年前一斤黄瓜4分钱,现在10个4分或20个4分。过去4分钱寄一封信,前几天1角,12月1日是5角。

圆人发家梦的,唯有那些与社会事变、社会运动紧密联系、具有丰富文史含义的邮中珍品。含义越独特,数量越少,价值越高,有的孤品甚至可能成为“稀世珍品”。

珍品得来不易。清代的海关大龙、红印花,中国人民革命战争时期的解放区的某些邮票,历经几十年上百年的历史变迁,所剩无几,又都是在改朝换代的重大历史变革中保存下来,内涵尤其丰富。在和平环境和正常情况下,要想产生这样的珍品,机会甚微。

集邮者分两类。邮虫们低买高出,转眼间大获其利,他们拥有的并不是邮品的价值,而是人为炒出的差价。此时的邮票只不过一种价格载体。普通集邮者以集为乐,遇到喜爱的邮品即宝而藏之,高手们甚至以专题集票,举办展览,参加比赛,其境界自有不同。显然,若非喜欢有加,集邮者花上几十、几百倍面值买张邮票以图增值实在勉为其难。

普通集邮者的特点是,一无大的资金,二无常蹲邮市的时间,投资之道最好取稳中获利的原则,选择风险小,升值潜力大的品种,当然,判断起来并不容易。不过,有些票一直处于缓慢上涨之中,却是有目共睹,如老纪特中的《黄山》、《金鱼》、《梅兰芳》,文革票中的“语录”、“诗词”,编号票中的《巴黎公社》、《熊猫》,JT票中的《猴》票、《留园》、《仕女图》M、《飞天》M、《爱科学》M,以及《白鳍豚》小本票、“片蓝”等。这些邮品存世量很少,总在稳步上升,基本不存在风险。

没能在邮市上打听到邮票价格的王坤在邮局买了本邮电部编印的《邮票目录》,她总算知道了手中邮票的价码:一套16张的《齐白石作品选》标价100,《咕咚》标价30,《苏州园林》标价80……不过,她的邮票大多是使用过的,拿到市场上恐怕得大打折扣。

不过不要紧,因为她根本不想卖。厚厚的一本集邮册给她带来的乐趣与回忆是她万万不愿以金钱交换的,这或许才是邮票的真正价值。

入秋以来,邮政先后有重大政策出台,本刊记者就此采访了中华全国集邮联合会刘钟林副秘书长。

记者:12月1日,国家调整了邮资,请您谈谈对集邮市场的影响。

刘钟林:邮票首先是邮资凭证,邮价上涨会对集邮有影响,但毕竟有限。过去0.1、0.2元可以买到低面值票。现在是.05元,购买者需要多投入。对邮市而言,由于有比价效应,早期票也会上涨,但幅度不大。正常而言,只有早期比较珍罕的邮票才大幅升值,新票的升值不是正常现象。另外,提价并非不控制,纪特票发行仍以0.5元面值为主,全年邮票集齐也只增加二三十元,集邮者能够承受。

记者:邮电部8-11月间销毁了一些低面值邮票和部分纪特票,这对邮市的影响如何?

刘钟林:销毁邮票的目的主要有两个,一是内部管理的需要,另一个是为促进邮市的健康发展。1992年到1994年的邮票发行量较大,造成库存压力,部分地区出现搭售,邮市上发现低面值票,影响邮政信誉。销票启动邮市是无疑的,今年来邮市很热有多方面的因素,说法很多,不一而足,但归根结底还是经济发展的结果。

记者:1997年会不会是邮票年。

刘钟林:这是很难预测的问题。香港回归无论在证券上还是其他领域都是热点,但都存在不同看法。长期看,邮票总是增值的,但也有波动。有些人把它作为投资,为赢利参与市场,看到邮市热闹了便来炒做,会刺激邮票上涨。邮票俗称国家的名片,涉及政治、经济、文化、历史、民俗等方方面面,越来越受欢迎。协会1982年成立时有几万名会员,今年正式注册的210万,爱好者则达1500万,集邮的群众基础深厚也促进价位上涨。

记者:1997年邮票预定已开始,但要凭96年预订卡,想买票的该怎么办?

刘钟林:邮票总公司负责发行,凭卡购邮据说是考虑到印量,印多没人要,印少了又不够。预订卡是计划体制下的产物,有弊端,但一下子进入市场又很难,“适量”的尺度很难把握,但相信总公司会考虑,相信一般的邮政柜台上能买到新发的纪特票。 尼克松梅兰芳昭君出塞邮票小型张邮票拍卖文革邮票中国第一套邮票