爆炒肉丝、火锅沙拉、理想冰激淋及其它

作者:娜斯(文 / 娜斯)

有天偶然走进纽约公立图书馆曼哈顿中城专收外国书的分馆,见到架上几本鲁迅,就随便翻翻,不免见到若干妙语,让我忍俊不禁。有些句子不用改动就是说的今天的事情,比如见一题目为:吃教。又见一文章说及当时的欧美留学生,国人以为他们如何地西化了,可是“我怀疑很多是关在外国的屋子里烧牛肉的……”。已经过了好几个时代,这话似乎仍是不错的,而且如果让我来怀疑,恐怕该说“很多是关在外国的屋子里爆炒猪肉丝的……。”若干年前有首流行一时的歌曲叫“我的中国心”,这里的“中国心”,似乎应该改成“中国胃”。海外的中国心会不会永远不变难以断定,人人有永远的中国胃好象是用不着怀疑的。

有个朋友读某本杂志,说印象是“好象一只火锅,每个人都在涮自己的料”。这火锅的比喻,又何止于杂志上头?火锅本来就是中国食文化的一大特色,热闹,温暖,包罗万象,众人围坐如守八卦。我记得以前在电视上看过一个节目叫《中国十大火锅》,从东北人的酸菜火锅讲到北京人的涮羊肉讲到四川人的麻辣毛肚讲到广西人的竹筒盛水往里扔烧热的石头——热石头烧出的火锅,真的是什么人都可以涮自己的料。经过火锅一涮,什么东西都由生变熟,再往自己调配的佐料里一蘸——什么外来的东西都可以把它给改造了。鲁迅当年鼓吹“拿来主义”,现在看看拿来是肯定拿了,而且不少,就是都先进一番火锅。

以前都说美国是大熔炉,现在更流行的比喻是象沙拉。前一阵在纽约有个华裔艺术家展览,就有个装置艺术作品是沙子上摆着数只沙拉碗,好象说美国的各种种族文化都象碗中的沙拉,各自有不同的颜色,但都被白色的沙拉油所覆盖。“火锅”和“沙拉”各自的“自我中心”,都被人“批判”着。

我有篇文章题目叫做《理想冰激淋和艺术可乐》,一个朋友看了,说因此知道了如何与我“有代沟”。第一,理想于他是“热的,痛苦和激情中提炼出来的”,第二,我喜欢吃甜食、冷食,而他可能因为牙齿和胃的缘故,喜欢吃热的、熟的。看来在吃的事情上看出哲学来的大有人在。曾几何时,一篇《坚硬的稀粥》,引起过多少比稀粥还坚硬的闲话。我那文章本是就事论事,没有什么微言大义,现在我也只好想,第一,理想是不是一定要是“火热”的,理想也可不可以是冷静的、清明的、理性的?是不是“在火里炼三次,在水里淬三次……”的钢铁才可以跟理想联系在一起,柔软的、甜丝丝的、清凉的冰激淋就不可能有什么理想?第二,喜欢吃甜食、冷食是不是就代表着不懂得“痛苦和热情中提炼出来”的理想,或者,就会不喜欢吃火锅、爆炒?

我是既喜欢吃沙拉、冰激淋,又喜欢吃火锅、鸡汤馄饨等等的,我也不承认我就不懂“痛苦和激情”,不过我的朋友则是真的因为胃与牙齿的缘故,不喜欢吃沙拉,不喜欢喝冰水,不喜欢任何生冷的食物。我想这首先是身体的一种不同。

然而饮食行为反映着很多文化本质性的东西,却好象是久被公认的。法国著名的文化人类学家列维-斯特劳斯就有本厚厚的《生食与熟食》(The Raw and the Cooked)。中国文明发展之高度性,不知是否在对熟食极度热情上也可见一斑。中国菜里面那类“在火里炼三次,在水里淬三次,在风里吹三年,在缸里腌至发霉……”的菜式好象特别多。虽然也有凉拌菜,但多是煮熟才可,青菜则喜用油炒。我在北方生长,自小喜食拌凉菜,可是遇见朋友尤其是南方朋友,一定要吃炒过的青菜,到了美国最叫苦不迭的就是沙拉——觉得那好象是给羊们吃的。而我曾遇到一个到中国教英文、学中文一年的美国孩子,食宿在大学宿舍,每天吃中国食堂。问之:喜欢吗?答曰:喜欢,就是顿顿都是炒熟的菜,实在是怀念美国的生菜沙拉。——这是他的“美国胃”在作怪了。

据说中国人的饮食哲学最基本的特点是“和”,调味要五味调和,炊具方面有“锅文化”(相对西方的“盘文化”),餐桌的形式则是“大团圆”。从这个角度看,火锅更是条条具备。

法国人的想象力好象在饮食上也是很发达的,法国的文人们跟餐厅的关系也一向深远。在巴黎的一家餐馆,曾经翻开菜谱赫然见沙特语录印于扉页:“在自由的道路上……”。可是法国文人对餐厅的兴趣好象更注重其“自由的思想之路”,还没有听过哪位对餐厅的兴趣延伸到厨房的。中国的文人就不同了,关于吃,是又谈其哲学,又讲其方法,又身体力行的。台湾杂志《联合文学》出了本饮食文化专刊,光是先秦诸子的“饮食哲学”就让我眼花缭乱了。孔子那些“割不正不食”,孟子曰“食、色,性也”就不用说了,又见老子云:“圣人为腹不为目”,又见晏子用食道来向齐侯解释“和”与“同”概念的不同,说“和如羹”,要有水有火有五味有原料有厨师。如果光是“以水汲水”,“谁能食之?”所以“同之不可也如是”,就是说同是单一,和是谐调,不应求同,而应求和。

我得到的印象是,所谓“王者以民为天,民以食为天”看来实际上似乎是“君与臣与民皆以食为天”。中国文化与吃的关系的确称得上是举世无双了。

中国古代的文人们象苏东坡那种又兼政客又兼文人又兼诗人还兼“高级厨师”者大有人在,留下什么“东坡肉”、“云林鸡”、“潘先生鱼”等等,可能也是“五味调和”之哲学观的一种反映吧。我一向觉得诗人当政会是很糟糕的,希特勒曾经画画,后来成了独裁者很是恐怖,至于象苏东坡这样政客而兼诗人而兼玩票厨师者是否不同,我就没有任何研究了,需要讨教。

中国有“豆腐西施”,现在纽约有“soup nazi”(“汤纳粹”)。一个土耳其移民在中城开的“国际鲜汤”外卖店有口皆碑,每天中午吸引大量上班族排队,因为人多,那老板对顾客实行“军事管制”,不许废话,不许多言,排到张口一二三,然后正步赶紧走,否则耽误了时间惹恼了店主,你就别想再来。写纽约人生活的流行电视情景喜剧《Seinfield》采用这个题材编了一集故事,把那老板命名为“汤纳粹”,夸张出不少笑料,这家汤铺于是一下声名大震,冒牌字号出现若干家,家家门口排长龙。现在秋冬来临,热气腾腾的汤更是“应季食品”,《纽约》杂志也乘机推出一期“汤专辑”,大摆汤谱,当然也少不了探讨到底谁是正宗“汤纳粹”。还透露“汤纳粹”要乘胜出击,将推出几百家连锁店。

西方人的汤正好跟中国人的汤追求彻底相反,西方是浓汤,中国人是清汤。记得在哪里见到说古代某文人的一顿宴席最后的一道汤看上去清如白水,送到口中却是满口的鸡香,好象代表着一种理想的“汤境界”。不过单独地对比中西的汤是不行的,因为西方的浓汤正好衬托上述的生菜沙拉,而中国的清汤则是对各色熟食的一种消解。所以摆脱了各自语境的封闭对比好象是没有什么意义的。

日本人的“味噌汤”上层清澈见底,飘一些葱末,底层是打进的黄酱。据一个到日本采访饮食的美国人的文章,日本厨师告诉他,喝前先一搅,清澈中顿见一团云雾,既不全清,又不全浊,趁机喝下,方为“汤道”。日本人讲禅,讲“即时美”,好象也映射在这“汤碗宇宙”中了。

据说日本人的文化根源最先为太平洋岛国的土著民,他们本族的宗教是原始野性的“神道”,后来受中国文化影响,又接受了禅道,所以文化中有一种极原始和极发达,极细腻和极粗野之间的张力,塑造了日本岛国充满矛盾的文化特征。这是我在美国上《日本美术史》时得到的印象。

日本人也象中国人那样吃酱油,吃火锅,可是日本人食生鱼片,即生又冷,是跟中国人最大的不同。

不是说中国人不吃任何生的东西,或者不吃任何冷的东西,可是同别国比起来,好象相对来说是很“熟食主义”的。我不是主张大家重新体验“茹毛饮血”,对于我的那位不能食“生”、“冷”的朋友,我也并不打算劝他改造他的胃,但是我想对于我们那被古老文明和革命文化熏陶出来的心智,生食冷食的观念倒未必不值一思。

中国人以和谐为美。在这种追求下,对不和谐的,残缺的东西如何对待呢?晏子讲“和”与谐调,无法谐调起来的东西又如何处之呢?

没人企图修补断臂维纳斯,偏偏就有高鄂续作《红楼梦》。续作倒没有什么,当作一种智力游戏倒也罢了,偏偏老百姓就愿意把它当真,几乎忘了谁是曹雪芹。

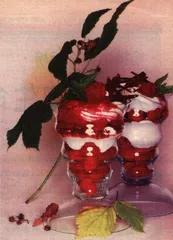

看来,火锅恢恢,天网难逃。 火锅