街谈巷议(28)

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

由德国设计师设计的’96梦幻小屋系列,您喜欢哪一座

亡灵伴随孤独

世界上恐怕没有哪个国家像日本那样,活人与逝去者相互关照,保持着一种不可分离的关系。

在日本,人们会面对家中的佛坛与故去的亲人、朋友交谈,向他们打招呼,与他们谈天气,汇报并请示家里的重大事情,每天供奉茶水、饭食。除了不见人影,你总能感觉到死者的存在,他常如活人所愿地提供不间断的安慰。

有时,来自死人的安慰甚至超过其在世时的所为。65岁的铃木太太说,她丈夫生前待她十分粗暴、专制,但自9年前在一次伐木事故中遇难后,丈夫变了。“他变得比活着的时候温和了,他不像过去那样一开口就伤人感情。”死亡使铃木太太与丈夫之间拉开了一个合适的距离,她对丈夫的感情日甚一日,在孤独寂寞之中,冥想使她觉得有了依靠。她说:“有时我跌倒了,我能叫我丈夫来帮个忙,遇到麻烦时我会问‘丈夫,我怎么办?’”

佛坛是一个倾诉衷肠的好地方。日本民族具有忍耐的传统,人们不习惯坦诚地向他人诉说心灵深处的隐秘之事。因此,与死人畅谈就成为孤独之人的最好选择。除了佛坛,人们也很关爱墓地,有些墓区建得像美国小镇上的广场。许多人不是每年一次而是一个月数次地清洁祖辈的坟地,供奉茶水、糖果和糕点。英彦医生说:“与死人交谈是相当普遍的,可能这就是为什么精神保健在日本很不发达的一个原因。”

要离婚,再等等

美国社会的自由在离婚问题上确实体现得很充分。至少在25年前,美国便对那些意欲离婚的人大开方便之门,实施了一项“无过错离婚”法,也就是说“想离婚”就能成为离婚的理由。只要双方愿意,法庭可以不问缘由随时批准离婚申请,离婚者不会受到任何制约。事实上,反倒是财产分割、子女抚养及法院办事效率不高等因素多少能够打击一下离婚者的情绪,嫌麻烦者也有就此作罢的。

离婚自由主义者尝到了法律施以的恩惠后便一发而不可收拾。眼下美国的离婚率过半,一些人进出婚姻登记机构、面对不可亵渎的主盟誓就如同一而再、再而三地依样画葫芦,单亲家庭的数量也已相当可观。

美国大多数国民承认:离婚给当事人、当事人的家属和身边亲近的人带来不可弥补的伤害。

有人开出一剂治病药方,密执安等州踊跃争试,这就是增设一段“等待期”。它的确不无高明之处,理论上不干涉离婚,实践上给离婚者设置障碍、制造麻烦,烦得你懒得离婚,熬得你忽有一日也许良心发现。这种纯粹美国式的狡猾不知能使离婚率下降几个百分点?

说实话,“要离婚,再等等”确有可鉴之处。既然轰轰烈烈的爱难以长久,人们不免要对一见钟情便欲结百年之好的激情型男女给予忠告,劝其“要结婚,再等等”;那么,对于急于摆脱痛苦的激情型男女来说,设置“等待期”就同样颇有裨益。

“救亡”还靠“英雄母亲”

幅员辽阔的俄罗斯日益显出人丁的颓势,死亡人数是出生人数的1.7倍已成为莫斯科街谈巷议的热门话题,而领导层则在忙于寻找对策。恢复“英雄母亲”制的倡议令领导者愁眉略展。

二战后,前苏联鼓励妇女多生育以弥补战争带来的严重减员。想当年,一个为祖国生了一堆孩子的妇女不仅能戴上“英雄”的桂冠,而且还能得到政府提供的宽敞住房、丰厚的奖金和大量的食物,可遗憾的是,如此丰厚的奖励未能刺激“生产力”的根本改变。前苏联解体后,“英雄母亲”的荣誉也随之而去,多子女家庭生活艰难,苦不堪言。一对夫妇从大学二年级起开始生育,20年里足足生下10个孩子,加上爷爷、奶奶,全家14口挤在一套有5个房间的廉价公寓里,政府每个月只能为每个孩子提供8万卢布(约15美元)的象征性补助。今年5月,这位母亲终于获得由叶利钦总统颁发的一枚“荣誉”勋章,可母亲却苦笑着说:“勋章不能顶饭吃呀!”

偏偏近些年来俄罗斯妇女的生育观念在向西方靠拢,她们只愿为自己平均生育1.4个孩子,而不愿为国家考虑生他十个八个。考虑到俄罗斯人只有59岁的平均寿命,妇女们的新观念真可谓雪上加霜。很想建议俄罗斯向中取点经,中国的人口像根松紧带,50年代仿效“英雄母亲”,一抻便长出几亿口;70年代倡导计划生育,一缩之后遍地皆为独生子女,反倒担心起谁来扛枪保国家的问题。另外,俄国折爱国主义教育似应提出为国生育的主题。

官司不断、麻烦缠身,辛普森依然一付明星派头

是是非非辛普森

美国’95新闻人物O.J.辛普森风头出尽。涉嫌杀妻一案曾引得美国“黑白大战”,闹得全国上下鸡犬不宁,害得12名陪审员被“软禁”在一家旅馆达数月之久,总统的活动无人关注,媒体却马拉松般地每天报道追捕、审判实况,无罪裁决之后,又惹得多少人为之哭、为之笑。

辛普森’96麻烦依然缠身。前妻家人提出民事诉论,虽然证人还是那些证人,证据也还是那些证据,但法官发誓要审出个不同来。由于环境和审判方式的变化,辛普森处于不利的境地。假如陪审团认定辛普森对其前妻及男友的被杀负有不可推卸的责任,将裁决他向死者家属赔偿几百万美元的损失。

辛普森似乎还嫌麻烦太少不够刺激,一案未了,又惹得一案上身。近日,加州圣莫尼卡市一位叫姆格拉斯的18岁女学生又告辛普森对其进行性骚扰。姆格拉斯在受理辛普森的涉民事案的法院打工赚钱,辛普森竟有如此轻松的闲情逸志,一边打官司一边窥视女人,他曾约她去家里参加晚会遭拒绝,人们不止一次地看到他对小姐作出暖昧的暗示和举动。一次小姐偶然碰了他一下,忙道声“对不起”,辛普森却腆着脸说:“你什么时候撞我都行。”当他走过金属检测仪时,看着小姐他竟大声嚷叫:“我想要她。”而小姐在法庭上弯腰拿物证时,辛普森做了一个难看的动作,似乎要掀起她的裙子。副法官姆者恩立即用手指着辛普森,以示警告。

辛普森似乎正在演出一个真我。

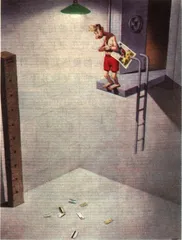

你有潜能你别怕

很多人都有过这种体验,当危险降临时,人能变得异常机敏和有力量。想想这样的情景,也许你遇见过:当孩子被压在汽车轮下时,母亲不可思议地抬起汽车;一位中老年人情急之时,敏捷地越过两米高的栅栏;而一位离不开拐杖的残疾人在房倒屋塌前,竟能迈开双腿逃生。奇迹是怎样发生的呢?

专家说,恐惧和求生意识是两种强有力的刺激因素。当一个人感到恐怖并渴望生存时,他的脊柱能顶得住10吨重的压力,呼吸次数可增加3倍。在常态下,人体每平方厘米只有35条毛细血管起作用,而在极端状态下则增至3000条。平常人的大脑只有5-7%的智力在起作用,而其他95%的智力却处于被精心保存的状态。体力和智力储备是人类生存和对肌体进行生物学保护的需要和保证。人的一生中只有一两次这种潜能的释放,使人们在极端危险的情况下得以摆脱死神,但也有可能一生中都用不上一次。

还有许多人证实,当瞬间就要对危急情况作出反应时,时间似乎被延长得有助于脱险。那么,是什么影响了时间的流逝呢?有专家认为:如果每一个人周围都有一个生物场,那么就可以设想在有死亡危险的时刻,我们能够调动这个生物场的储备。而这种能量瞬间的突然释放,会不会改变环境、空间甚至时间呢?

根据这种理论,在肌体的体力和智力储备用过一次后,肌体必须恢复这种储备。20世纪初,俄国精神病学家舒姆科夫就认为,肌体体力和智力的恢复最少需要一昼夜的时间,如果在这段时间内再遇危险就必死无疑。这一理论解释,人们常遇的一种现象,即:我们有时懒得去任何地方做任何事,甚至懒得去思考。或许人的这种生理状态有助于我们下意识地试图避免危险。

不是所有的人都能在遭遇危险时表现出奇迹般超凡的能力,因为每一个人都从父母身上继承一定的天赋,而这种天赋的范围很广,上下可以相差10-20倍。

真想请教一下科学家,人遇到超级诱惑时能否释放出潜能,改变环境?如果可能的话,我想试试……

疯疯傻傻大天才

痴疯者能绘出理性的画卷,天才却多有呆子的怪癖,这种故事并非绝无仅有。早有明眼人看出,天才离疯子只有一步之遥!

莫斯科的久巴研究员有着收集名人怪癖轶事的癖好,将许多声名显赫之士的怪异之处搅在一起做成“什锦色拉盘”,细细品味倒也别有滋味。

知道福楼拜怎样写书吗?他同他的主人翁一起折腾,痛哭、狂笑、呻吟、哀叹,时而大步流星地来回踱步,时而抑扬顿挫地大声说话。

巴尔扎克喜欢把自己反锁家中,遮上百叶窗,点燃蜡烛,长袍披身,赤脚踩石板,日夜颠倒地写上18个小时,一两个月内足不出户。席勒是把双脚泡在冷水里才能写作。卢梭喜欢光着头站在太阳下拼命地写。法国作家博叙埃喜欢呆在冰凉的屋子里,但脑袋还是要装进皮帽保保暖。

法朗士从不准备写作专用纸,而是信手拈来爱谁是谁,旧信封、旧信纸、请帖,甚至名片都可充稿纸。乔治·桑每晚写作到晚11点,如果10点半写完一部,她一定要重开另一部。

萧伯纳晚年仍穿橡胶靴子,把斗篷的扣子全部扣上,对家人道声:“我写剧本去了!”人们常见他坐在通往市郊的火车上,手中的笔在飞速地滑动。伏尔泰习惯于同时动笔写几种作品,究竟眼下要写剧本、诗还是长篇,全凭当时的心境决定。

舒伯特31岁早逝,留下20部歌剧和600首歌曲,凡是得意之作在发表前一定先要自己演奏。大仲马只用一种特别的方格纸写作,如果哪天他停止写作,那一定是纸用完了。比利时剧作家梅特林克每天早晨要在写字台旁坐上3小时,即使一个字写不出来也要这样。

更邪乎的要算法国国王查理五世,无聊之时他便躺进空棺材里,演练一回死。一位法国女演员喜欢以棺木代床,觉得这种睡法很踏实。而爱因斯坦在思考问题时,经常认不出朋友,一次施蒂姆森来访,爱因斯坦便说:“请您晚上再来吗,一会儿施蒂姆森要来我这儿。”

(本栏编辑:闫琦) 辛普森