一条轰动全球消息的冷和热

作者:三联生活周刊(文 / 丁邦杰 理查德·利基)

数以万计比三:仅是“墙内开花墙外香”吗

9月15日,星期天,当南京化工厂干部陈云英带着她8岁的女儿,驻足在中科院南京古生物研究所“史前生物展”,澄江化石展板前的时候,她不知道在海峡对岸的台湾自然科学博物馆内,每天数以万计的同胞也正在澄江化石特展里留连忘返。

从古生物学家侯先光1984年7月在云南澄江帽天山意外发掘出第一块澄江化石,我国一批学者相继投入寒武纪生命大爆发研究至今,时间的年轮已经滚过了12个春秋,但我们周围的公众对它却仍知之甚少,或者可以说鲜为人知。记者在南京街头及编辑部来电中,随机询问了35位市民,绝大多数应答者说“不清楚”。仅有的两位隐约读过有关简单报道,也根本记不得它有何重大意义。当记者论及它是本世纪全球最惊人的发现之一时,所面对的听众无不目瞪口呆。1991年,世界发行量最大的《纽约时报》及美国多家电台、电视台曾惊呼:中国的马王堆女尸2000多年历史就很了不起,澄江化石将5.3亿年前所有生命群体特别是动物软体保存了下来,太让世人震惊了!在那里,美国政府曾投入数亿美元巨资,建立了一座华盛顿斯密森研究院自然博物馆,将加拿大布尔吉斯页岩6万多块中武期化石(比中国澄江化石迟1500万年,且门类少,动物形体保存不如我们的好)如稀世珍宝般收藏其间。

遗憾的是:在南京古生物所采访,我却看到走廊及办公室墙角,满处都是这样的珍宝。

12年的淡漠,使有责任心的公民今天不能不思考这类沉重的话题:澄江化石及其研究的境遇,难道仅仅是司空见惯的“墙内开花墙外香”吗?

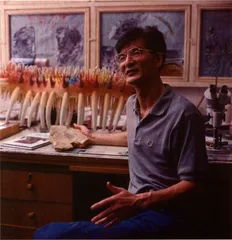

中科院周光召院长参观陈均远教授近作及早期生物模型和复原图等

是不是侯先光揭开了帽天山神秘的面纱

12年前,1984年7月1日的一瞬间,使中科院南京古生物研究所研究员侯先光一下子成了新闻人物。当时,侯先光研究生毕业已两年,无任何学术建树。他从南京风尘仆仆独行云南,起先是想到帽天山地区寻找高肌虫化石。作为一名古生物学者,侯先光在西北大学专攻高肌虫的5位研究生同窗,先后已发表了20多篇论文,而侯先光的学术攻关仍是一片空白。

当时,侯先光在帽天山地区雇了一名年过半百的当地农民,两人在野外泡了半个多月,一无所获。这一天,天上下起毛毛细雨,侯先光已被汗水湿透的衣裳滴起水来,他干脆赤膊上阵。下午3点时分,侯先光突然失声惊叫起来:“纳罗虫!”在他的地质锤下面,一个半圆形的印子清晰地托出一个栩栩如生的动物化石。侯先光的双手颤抖起来。历史上,地质界与古生物界曾有很多专家在云南澄江一带作过详细考察。1939年,中山大学地质系因战乱迁址帽天山下;1942年,何春荪在当时的经济部地质调查所《地质汇报》上发表过澄江东山地层报告,他在这里找到了三叶虫,并确定帽天山岩层是在寒武纪早期沉积而成,命名其为“帽天山页岩系”,并判断“页岩内有一种低等级生物化石”。何春荪之后,来这里探宝的古生物学家不计其数,但没有报道说他们接近过帽天山神秘的核心。

相比之下,侯先光实在是个幸运儿,小小的纳罗虫,使他在一瞬间忘却了疲劳与饥饿,这天,他和那位农民一直挖到晚上8点,一共挖出了3块寒武纪时期的生物化石。

第二天,侯先光花钱请求驻地的地质勘探队支援5公斤炸药和一名炮工,在帽天山大干起来,侯先光的发现,在小范围内形成了爆炸效应。1985年11月侯先光与他的导师、资深古生物研究员张文堂联名在中国《古生物学报》上发表论文,首次向全世界宣告了中国的这项重大发现。

寒武纪:生命史上的重要历史时期

在地球的生命科学史上,寒武纪是一个非常重要的历史时期。

经科学家长期研究发现,已有46亿年历史的地球,最初是溟溟混沌,没有任何生命的一片荒漠。直到距今32亿年,才在海洋中出现了单细胞的菌类、藻类等极低等的生物;大约距今20亿年左右,才出现细菌繁盛、诞生无脊椎动物。这以后,经过缓慢的发展,到了距今约5.3亿年的寒武纪,地球的生命存在形式突然出现了从单样性到多样性的飞跃。于是,科学家们提出了“寒武纪生命大爆发”的命题。

“寒武”(Cambria)是威尔士语Cymry(人民)的拉丁化,寒武纪的名称是英国地质学家A.塞奇威克1835年首次引进的地质文献,寒武纪是地球生命史上最早有丰富化石记录的时代,但因种种原因,科学家关于“大爆炸”的命题一直未能得以充分证实。

本世纪以来,寒武纪的化石研究还停留在加拿大和澳大利亚的两大发现上:1909年,科学家在加拿大不列颠哥伦比亚省发现寒武纪中期的布尔吉斯页岩动物群,被誉为国际奇迹之一,被地质界誉为古生物学的圣地,由联合国科教文组织出面列为国际重点保护。1947年,澳大利亚弗林德斯山脉发现前寒武纪末期埃迪卡拉动物化石群,同样被称为国际奇迹,受到世界性的保护。但直到80年代,全世界发现的寒武纪化石,占75%的是无脊椎、当时占优势的海洋三叶虫,其他是介形类、肢口类。如软舌螺、棘皮动物的海百合、海星,腕足类的乳孔贝目和古杯类。科学家们从沉积物的许多生物孔穴痕迹,已预测寒武纪可能有丰富的海洋环节动物。

我国澄江帽天山发掘出的化石,填补了加拿大和澳大利亚已发现的动物群演化的重要环节,为研究寒武纪的生命大爆炸提供了宝贵的科学依据。

陈均远率先提出云南虫可能是脊索动物最早祖先,将脊索动物的历史起点向前推进了1500万年(端木宁肃摄)

澄江化石群会不会改写达尔文的进化论

应该说,是侯先光的发现惊动了全世界。

澄江化石群产自中国,但它却是全人类共有的科学财富。正像加拿大的布尔吉斯页岩、澳大利亚的埃迪卡拉化石群,也曾迎候过包括中国在内的世界古生物学家的考察、发掘与研究一样,1984年后,先后已有10个国家的50多位古生物学家来到帽天山,采集寒武纪动物化石约5万块。它们分别属于海绵、腔肠、蠕形、节肢、腕足等动物门或超门。有的动物化石采集出来后,因未曾见过而无法分属,只好用采集地命名为抚仙湖虫、帽天山虫、跨马虫等等。这些化石90%都保存了各种软体组织,如:表皮,感觉器、汗毛、眼睛、肠、胃、消化腺、口腔、神经,有一些化石还可见到消化道里的食物和粪便。这5万块化石类型,除节肢类、脊索类、海绵和蠕形动物,另还有大量形态奇特的奇虾类、叶足类、水母状生物80多种,分属40多个高级生物类别。

这些神秘的化石在12年里倾注了我国古生物学家,如陈均远、孙卫国、张文堂等的心血。

最早揭开帽天山神秘面纱的是侯先光,对澄江化石深入进行研究者,首先应该提到陈均远,陈均远曾任美国罗彻斯特大学客座教授、加拿大安大略皇家博物馆客座研究员。1983年回到中科院南京古生物研究所后,他进京说服当时的中科院副院长孙鸿烈,争取到最早的一笔经费,1987年夏天率36人的考察团赴帽天山进行了一次最大规模的发掘;1990年又进行了几次,收获甚丰。他先后在美、德、加等国重要的科学杂志上。1994年,他在美国《科学》杂志上公布寒武纪巨型食肉类研究成果;1995年,他根据澄江化石中云南虫由20多节组成,具有贯穿身体的管状构造的特征,又在英国《自然》杂志率先提出云南虫可能是脊索动物的最早祖先,这一论点,将脊索动物(包括鱼类、两栖类、爬行类、哺乳类和人类)的历史起点从寒武纪中期向前推进了1500万年。

1859年,达尔文在随贝格尔号军舰进行了大量科学考察后,在他的《物种起源》中创立了著名的生物进化论。达尔文所建立的通过自然选择、遗传变异,推动生命形式由低级向高级、由简单向复杂进化的理论,其核心是“渐变”。达尔文之后,科学界其实已对“渐变”说提出了质疑,认为生物进化是在外部突然条件下的“突变”而非“渐变”。而寒武纪的大爆炸是这种“突变”论的基础。

当年,达尔文曾对寒武纪动物群的突然丰富感到“令人费解”,他曾预言,今后如有人对我的理论进行挑战,很可能首先来自对寒武纪动物大量出现理论的解释。

应该说,澄江化石群的发掘,稳固了寒武纪生命大爆发的判断,进一步用事实挑战了达尔文的理论。科学家们认为,是气候、大气条件等环境的变化,推动了寒武纪的生命大爆发。这场爆发,实际并不是瞬间的爆发性变化,而是在环境条件下一种生物突变的过程。在地质时代上,它相对时间极短。如澄江古生物的突发性演化,大约只有一亿年左右的时间,这在地球历史上,只是短短的瞬间。

陈均远认为,澄江化石为国内外科学界研究早期动物群的解剖构造、功能形态、生活方式、生态环境、系统演化等提供了实物条件;这些条件对研究生物从单样性到多样性的革命性飞跃必将产生革命性影响;研究的目标必然改写达尔文的进化论,渐渐完善地球的生命理论。陈均远称,这种研究可能要依靠中外科学家协力在相当长时间内的深入努力,他将这种完善后的进化论称为“广义进化论”。

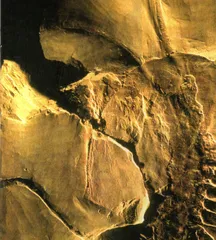

微网虫化石

对基础科研的态度说明了一个民族的科学意识程度

澄江化石群和它正在预示的研究方向,12年里,在世界各个角落引起了轰动性效应——

早在1991年4月23日,美国《纽约时报》就以很大篇幅对澄江化石群作了详细的报道,后又根据一些世界级知名科学家的联名建议,将它列入本世纪最惊人的发现之一。美国《国家地理》杂志1993年以《灿烂的新谜出现在中国大地》为题;美国《研究与探索》杂志1991年以《澄江动物群——地球最古老的软体动物群》为题,分别记述了发现这一化石群的经过、有关科研的进展与重大价值。《科学与美国人》制作了特别节目,1994年8月把它列入生命科学5大难题在全美播放;另有《美国科学新闻》、美国《发现》杂志、《瑞典日报》及该国20多家报刊、巴西《圣保罗周报》、荷兰、前苏联、德国、加拿大、英国等大众传媒或权威刊物,都以整版或较大篇幅,刊载了中国这个举世瞩目的重大发现。一些国家记者,甚至专程来华拍摄了电影、电视。

美国自然科学院院士、哈佛大学有机体和演化生物系主任诺尔教授,把中国澄江化石群看作了解动物早期演化历史科学的最前沿;并确认由此展示的“寒武纪生命大爆发”,为当今世界自然科学十大难题之一。德国古生物学家赛拉赫等一批著名专家则认为,“寒武纪大爆发”是生命历史中最伟大,但也是了解最少的一次生物事件,中国澄江动物群拥有解开这个谜的线索。

如此一个已被联合国列为世界文化遗产A级候选点的惊人发现,在我们自己的国度,12年来,媒体只作过为数不多的片断报道。而那些历经5亿多年,已被艰难地发掘出来的珍贵生物化石,目前正堆放在拥挤不堪的南京古生物研究所走廊过道或办公室边;教授、研究员、博士生导师们正屈居狭窄的一隅,在陈旧的分析仪器前苦苦攻关。一位待业的小姑娘在研究室门口,正吃力地拉着钢锯从岩石中分解化石。我真担心台虎钳的利齿会给古化石带来难以弥合的创伤……

目前,中国科学院南京古生物研究所正在努力争取将他们的澄江化石研究列入国家重点项目,以解决他们在仪器设备和研究经费上的特殊困难(共需150万人民币)。陈均远等科学家还大胆地提出设想,打算模仿加拿大和澳大利亚,在澄江帽天山建一个研究基地,但这需要大量的投资,12年了,人们好像仍以一种听天方夜谭式迷蒙的目光在注视着澄江发现的一切。陈均远的帽天山研究中心规划纸上谈兵已经两年,仍难有进展。

对于这等重大的科研项目与成果,我们的社会竟表现出一种惊人的冷漠。

或许陈均远“身在利害之间”,不便对上对下吐露些许抱怨,他只讲自己的科研而绝不涉及周边环境。他只认为5.3亿年前的生物演化事件,不可能一个早上或三年五载马上揭示它的科学价值,他举例加拿大布尔吉斯页岩化石发掘研究已90多年,许多困惑仍折磨着古生物学家。

我们对基础科研的投资兴趣越来越低,被冷漠的又何止一个澄江化石发现呢?南京紫金山天文台研究员王思潮是陈均远的好友,说起紫金山天文台的现状,同样令人扼腕叹息:“紫金山天文台是中国天文事业的摇篮,但现在却经费拮据,面临困境。去年全球关注的‘慧木星相撞’,海内外几百名记者蜂涌而至,才发现我们用于观测的主要天文望远镜,仍然是30年代德国‘蔡司’的老仪器;而用于天文计算的两台计算机,是临时借来的。虽然我们使用陈旧设备,与美国“哈博”天文望远镜的实际观测的误差,只能以秒计算,事后舆论普遍发出‘救救紫金山天文台’的呼吁。”

王思潮说他搞的天文与陈均远攻的古生物同属基础科研,都较难立即转化为生产力。但它确是应用科学发展和全民科学素质提高的基础,忽略基础科研,最终又如何能提高生产基础的水平?

整个社会对基础科研的态度,目前已影响到教育格局。据南京大学社会学系95届毕业生庄生贵介绍,他的母校许多基础系科已经陆续更名,向应用型靠拢:地理系改成了城市资源管理系;图书馆系改成信息管理系;化学系改成化学化工学院;地质系改成地球科学系;信息物理系改成了电子物理系;气象系改成了大大气科学系等。

我们的科研经费比例远远低于世界普遍水平。经济高速发展,全民的科学素质、科学意识却跟不上这种发展,这会产生一种什么样的景象?

应该说,澄江化石群的命运最终还会是幸运的,因为它毕竟已获得了全世界的关注。中国科学院院长周光召4月在仔细听取陈均远主持的“早期生命跨国研究中心”的最新研究成果和未来研究设想后,表示要解决经济上的支持。帽天山的研究基地或许不久就能获得有关方面的投资。但对于那些根本就无声无名的项目呢?我国目前有一大批这种有重大价值的项目,没有,也不可能引起社会各方的关注。

只有等我们人人都具有了真正的科学意识,我们民族的科学才能振兴。

地球上生命史的3次革命

理查德·利基

有3次主要的革命是地球上生命历史的标志。第一次是早于35亿年前的某个时候生命本身的起源。以微生物形式存在的生命,在一个以前只有化学和物理起作用的世界里,变成了一种强大的力量。第二次革命是大约5亿年前多细胞生物的起源,使生命变得复杂,因为无数种类和大小的动、植物出现并相互作用于富饶的生态系统中。第三次重大事件是在最近250万年内的某个时候,人类意识的起源。生命能意识到自身,并且开始改变自然界以达到他自己的目的。(理查德·利基,肯尼亚国家博物馆馆长,世界著名的古人类学家。) 侯先光南京古生物博物馆达尔文科学地质学化石古生物寒武纪生命大爆发