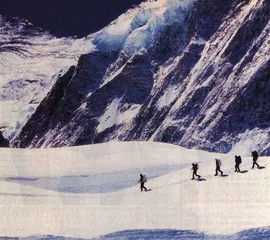

珠穆朗玛峰:离天三尺三

作者:舒可文

它太高了

早在1852年“印度之角勘探队”测定珠穆朗玛峰为世界最高峰时,它并没有像后来那样对人们充满诱惑,在那以前,没有什么山是不能登的。1922年,攀登珠穆朗玛峰的先驱,著名的乔治·马洛里在此长眠,虽然人们不能确定马洛里是否登上了峰顶,但马洛里及他的伙伴乔治·欧文不同寻常地神秘消失给人们以极为深刻的印象,珠穆朗玛峰因此也引起人们不同寻常的向往。因为它太高了!并且仅仅因为它太高了。它的高度使人们所说的局限性变得很具体:极度寒冷——使心跳速度减慢而至死亡;缺氧——顶峰的空气含氧量只有平原的1/3;干燥——登山者通过呼吸失掉水份,这里的干燥程度能使血液中的水份由50%减至15%。当血液变成粘稠的“泥浆”,人就会严重冻伤;判断力受损——如此的海拔高度影响电脑的正常工作,使人产生混乱错误的判断。虽然攀登珠峰并不是世界上最需要技巧的攀登活动,它所要求的技巧远远比不上攀崖运动,但它所要求的是向极限挑战的勇气。因此,“珠穆朗玛峰的马洛里”竟也像“阿拉伯的劳伦斯”、“南极的斯考特”一样,成为对勇士的赞美之词。

从1921年人们开始攀登珠穆朗玛峰至今已有75年,75年间已经有至少615人登上峰顶,而有记录的死难者达142人。人们大概已习惯于从珠峰上传来的死讯,因为它就是一个生死之界。但它在一天之内就收留了9人却还从未有过,这再一次引起世人的震惊和极大关注。

Dorje Murup(印)48岁,业余登山爱好者

罗伯·霍尔(新西兰)35岁,他是个领队,此次曾4次攻克珠峰

斯哥特·费舍(美国)40岁,世界闻名的救援向导,此次在救援中牺牲

道格拉斯·汉森(美国)46岁,邮递员,有15年登山经验

5月10日至11日

5月10日下午5:00,一场突发风暴卷过珠峰上的“死亡地带”,暴雪狂风袭击了30多名正从山顶下来的登山者,结果9人死亡,4人严重冻伤。9名死者中有中国台湾登山家陈玉南、日本女登山家南波安子、3名印度人、甚至包括著名登山家美国的斯哥特·费舍和新西兰的罗伯·霍尔及其助手。

这一天,对珠峰而言算得上是一个好天气,天晴,风轻,登山者装备精良,从氧气、干粮到超级防寒服,一应俱全,还有先进的通讯设备,登山者甚至可以在峰顶给万里之外的家人打电话、发E-mail。5月9日晚,3名著名登山家——美国的斯科特·费舍、新西兰的罗伯·霍尔和中国台湾的马卡鲁·高分为3路从海拔7955米的4号营地出发,向900米远的峰顶攀登。台湾登山家马卡鲁·高说:“出发时满天繁星,几乎没有什么风,天气和美。”霍尔的登山队一路顺风,中午时分就到达顶峰。其中一位幸存者维瑟斯也说:“我们按部就班,样样顺利,突然的风暴使我们全都傻了眼。”但似乎也有不吉利的前兆:登山途中,维瑟斯突然视力模糊,霍尔让他留在原地等他们回来。霍尔走的时候说:“我们回来如果发现你没有了,那可太糟糕了。”结果,糟糕的是霍尔没有回来。

从中午持续到下午,几支登山队的31名登山者陆续到达顶峰,大家高高兴兴,向外发布了成功消息。正当他们和家人通话庆祝胜利时,问题来了,云层从山谷滚滚腾起,风声大作。各登山队赶快下山,赶往4号营地,但已经来不及了。瞬间之内,风力就大到使人站立不住。留在4号营地的队员克拉考尔说:“那简直是台风,不,比台风更猛。立时间四周一片混沌,几乎把人吹断了气,吹得人无法思考,冷得不可思议”。估计当时风力有时速120公里,气温降至零下40度,暴风雪还淹没了所有标记。

费舍落在了大队的后面,当他慢慢赶上马卡鲁·高的时候,两个人都已困难重重筋疲力尽,坐在了雪地里。同时,在8750米高处,霍尔和一名队员陷入困境,那名队员先是冻得不能说话,到了夜里就死了。霍尔则努力与营地保持联系,并3次与远在新西兰、怀孕7个月的妻子通话,讨论给他们那将要出世的小孩起什么名字。他一直坚持到早晨,终于动不了了。营地的人曾试图上去营救,但几次都被风暴打回来。

霍尔的助手哈里斯拼命回到了4号营地,但他可能已经被吹昏了头,克拉考尔向他招手,却见他挣扎着向悬崖走去,然后就消失了,至今尚未找到他的尸体。5月11日上午11:00左右,救援人员赶到费舍和马卡鲁·高的被困处,其实这里离4号营地很近,费舍已死,马卡鲁·高仅剩一息。高也曾想打开步话机呼救,但做不到,因为“手指头互相摸起来像是玻璃做的”,但他坚持住了。他说:“我告诉我自己‘请不要睡着’,如果我睡着了,我就死了。”

加拿大登山家哈戴逊后来在风暴袭击地带搜索时,分别找到了维瑟斯和南波安子。南波安子已经死在山脊上。维瑟斯在事后说:“我躺在冰里,冷得让人难以置信。我的右手套丢了,手冻得像塑料模型。在垂死之际,我看见了妻儿,我估算了一下,大概还有3、4个小时可活,于是,我就又接着往下走。”哈戴逊发现他时,他被埋在雪里,距离悬崖只有侥幸的一步之遥。幸运的维瑟斯再一次幸运,他被救活后他兴奋不已,因为,还从没有人在珠峰上过了一夜还能活着。“我自己也没这么指望。”他说:没想到,他继续活着,只是医生说,他的右手可能保不住了。

“它在那里”

“珠穆朗玛峰的马洛里”生前曾有人问他为什么一定要去攀登珠峰,他回答说:“因为它在那里。”

1928年,雷内·道尔玛的一部名为《两界山》的小说似乎为我们解释了马洛里的话:这是一座山峰,它是一个模拟……吸引人们向“不可能性”挑战的模拟对象。它的顶峰不可轻易接近,它不是形而上的,它是地理意义上的存在于我们可以接近的地方。可能与不可能之间的大门就在它的顶峰。

攀登珠峰也许就是人们向不可能性挑战的一个标志。

使一个个不可能成为可能几乎就是人类文明史的一个又一个标题,尤其是现代科学的使命之所在。有人甚至认为,只有生活在可能与不可能之间的界限上,才有活头儿。所以,不可能性对于人类而言太不可缺少了,因为人类需要胜利。但是,不可能性似乎消失了。我们可以从战胜小儿麻痹、登月、太空行走历数不可能成为可能的事例,对很多人来说,人类胜利了,尤其在现代科学面前,人们已经不太使用“不可能”这个词汇。所有还不是现实的事情,仅仅是我们还没有做,或目前还没有做成,却都是可能的。不可能性一旦消失,人类只有很多很多早已计划好的事情可做,而不会再有胜利。

当然,人类依然可以和鬼神做游戏,让它作一首曲子,再让它把一个扣子钉在这首曲子上,从中感受不可能性,热衷于传教的人也可以不厌其烦地讲那基督复活、童女怀孕的故事。

但是现代社会缺少的不是“不可能性”而形而上的标志,而是可以面对面看见的一个实际存在的物质体现。

马洛里看见了珠穆朗玛峰,并以他的生命向世界展示了不可能的所在地——“它在那里”。

1953年5月23日,新西兰人埃德蒙·希拉里和谢尔巴人诺格首次登上顶峰。此时,很多人断定,人类对珠峰的兴趣会下降,因为它不再是不可能的了。然而,征服在继续。一年之后的1954年,一支瑞士登山队又踏上了这条登山之路。1960年5月25日,中国登山队员王富洲、贡布、屈银华从北坡登上顶峰。1963年,美国人从西坡登山。1975年,被称为珠峰险途的东南路线也有人首次涉足,同年,第一批女性,日本人田部纯子、中国的潘多登上了顶峰。1979年,两名德国人,莱因霍尔德·梅斯纳和彼德·哈伯勒不用氧气登上顶峰。1980年,斯梅纳独自一人攀登珠峰成功。

回顾这条登山之路的历史,不断有人登上顶峰,并活着回来,也不断有人自此不归。登山者都经历过令人的沮丧的努力,又都被那不确定的胜利诱惑。引人注意的是,很多登上顶峰的胜利者从“成功”的喜悦中平静下来时,会更深地陷入沮丧悲观。1985年美国登山队一名队员在谈到攀登顶峰的感受时写道:我们感到一丝恐惧,并不是我们想活命,而是因为那广阔的不可能性还不断地压迫着我们。虽然人类的足迹踏上了珠穆朗玛峰峰顶,但在这里“不可能”依然没有消除,它不断地重新出现,像不断拍打岸边的波涛。

5月10日,像以往的日子一样。人们对所发生的一切或感恐惧、或感沮丧,有人悲观,有人仍踌躇满志,有人怀疑地凝视山峰。只有珠穆朗玛峰依然肃穆。 珠穆朗玛峰登山