谁是谁的牺牲品?

作者:三联生活周刊文·李陀

日常暴力——另一种战争

日常暴力——另一种战争

自有人类以来就有暴力,但是暴力日常化,成为人类日常生活中的一个构成因素,却是近些年来的事。特别是在西方发达国家,日常暴力已经成为有可能动摇社会根基的严重问题,并且日趋严重,与吸毒、艾滋病等现代社会病一起构成对文明的巨大威胁。

暴力的最高形式是战争。用战争这种暴力手段来解决部落与部落、民族与民族、国家与国家、阶级与阶级之间的不可调解的利害冲突,这在历史上已经发生千百万次,不足为奇。本世纪的两次世界大战,使人们大开眼界,触目惊心地领略到战争暴力变为对亿万人的屠杀时,可以达到怎样的规模。于是世界上才产生了保卫世界和平的运动,虽然效果不理想,对战争的厌恶确实正在深入人心。然而,真是前门防虎,后门又进了狼——谁也没想到,日常暴力不动声色地发动了另一场战争,一场人们完全没有防备、待到醒悟时却已经蔓延开来,正威胁着人们日常生活的战争。

日常暴力当然不自今日始,那也是自古有之。但是,从发达国家,特别是美国的日常暴力在近些年的迅速扩大和蔓延来看,这种暴力行为的确有其新的内容和特征,例如在美国越来越频繁发生的儿童持枪杀人,每每令美国的公众目瞪口呆、一身冷汗;又如儿童残杀儿童的事件也屡见不鲜,引起舆论大哗,人们开始怀疑、讨论这个社会是不是从根上出了毛病。

如何认识日常暴力的蔓延,探讨它和政治、经济、文化之间的内在关联,并由此进一步对人类文明的发展作深刻的检讨,这并不是一件易事。且不说将日常暴力作深入讨论势必涉及社会学、政治学、文化研究、文明史等多门学科,是一项长期浩大的“工程”,非一时可以奏效,就算有个别研究已经得出比较清楚的认识,也往往对消除日常暴力没什么用途。美国好莱坞电影自二战以来,越来越酷爱拍摄暴力影片,对全世界儿童有极其有害的影响,闹得美国公众、政府、国会都纷纷提出指责,可全是扯淡——好莱坞仍在每年大量生产这种影片,再把成亿成亿的美元装进制片商的口袋。这一个例子足以说明,日常暴力是近代资本主义的一个产物,它大约与“晚期资本主义”有着深刻的联系。我们很少看到西方那些讲“后工业”、“后现代”的理论家,把日常暴力也看作是一种“后现代文化”,这是不是他们的灼见?

在市场经济迅速发展的中国,常常被一个问题所困扰,即我们在“现代化”的各方面与西方“接轨”时,也往往把很多有害的东西“接”了进来,如吸毒。为此,值得中国人深深警惕的是:如何阻挡“日常暴力”这种东西与我们“接轨”?这种忧虑绝不是毫无缘故。倘仔细一些,在目前所发生的犯罪事件中,我们不难看出已有不少具有日常暴力的特征。

文·刘天时

文·刘天时

今年4月底的一天,美国里奇蒙德市一个摇篮中刚刚满月的婴儿无辜遭受惨无人道的殴打,拳脚相加之下,头骨粉碎,体腔出血,生命垂危。更让人感到罪过的是,行凶者竟是邻居家两个8岁的双胞胎兄弟,一个比他们更小的6岁男孩被怀疑是幕后策划者。

这场悲剧源起于一次盗窃行为。3个孩子在警察局一把鼻涕一把泪地承认,他们最初闯入伊格那其奥家是因为觊觎那辆“崭新的自行车”。他们在无意中发现了婴儿床中的小伊格那其奥,于是“什么都不为就揍了他一顿”,然后若无其事地骑上三轮车一走了之。

事情并非完全出于偶然。据邻居和老师反映,这3个失去父亲的孩子整天在街区里闲逛,惹是生非,在学校里调皮捣蛋,“显然是缺乏爱护和家教”。而且肇事者中年纪最小的6岁男孩曾多次威胁小伊格那奇奥,因为他认为一向与人为善的伊格那奇奥一家“跟他过不去,骚扰了他的生活”,他“非杀了小伊格那其奥不可。”

目前,受伤的婴儿正处在生命边缘。3个肇事者在舆论呼声下已被起诉,面临法律与道德的审判,可能成为美国年龄最小的罪犯。但让人们困惑的是:是什么使这3个毛孩子如此残忍,对一个毫无还手之力的同类大打出手?

真的是暴风雨前夜?

真的是暴风雨前夜?

尽管人们无法为伊格那其奥悲剧找出“正当”理由,但实际上类似的儿童暴力行凶事件早已不是什么新鲜事:

在美国俄勒冈州的波特兰,10岁的罗斯用父亲的来复枪打死5岁的妹妹;得克萨斯13岁的多尔顿勒死一名两岁女童和她5个月的弟弟;在圣诞前夕,一名华盛顿儿童心血来潮用水盆砸同学的头作为加入儿童党的仪式……

欧洲诸国因儿童暴力事件迭出和“巨大潜力不可扼制”也很难称得上“完美的世界”:德国1/3的小学生有行为障碍,40%的少年吸毒;在柏林,1/3的孩子书包里有毒气弹手枪和匕首。

法国的小学校园目前流行高年级学生劫持殴打低年级同学。课堂上,孩子们常会因为一支铅笔而把对方打得头破血流;破坏公物,纵火对这些10来岁的孩子来说,已相当“老道”。

我们国内的孩子也未见得让大人们放心:

北京市海淀区法院日前审理的一起儿童团伙抢劫案让人感到“彩翼断折,痛心疾首”。这个由12个成员组成的“组织严谨、计划缜密、手段残忍”的团伙成员年龄一般都在十三四岁。

北京另有一群小学高年级的学生对同校低年级一家境阔绰的小同学“嫉恨已久”,胁迫至其家中,由于孩子拒绝被掳走值钱的东西,便拉孩子跟他们“走一趟”,引至树林中,将其肋骨踩断,活活打死。

“颇有胆量”的大孩子纠集团伙胡作非为,更多的可能是跟伙伴和亲人过不去,去年年底,沈阳一个“向来说一不二”的9岁孩子,只因家人在“让小伙伴到家中玩”问题上稍表迟疑,便用斧子砍死体弱年老的外祖母和毫无戒备的母亲;天津一5岁男童对拥抱他“打不还手骂不还口”的爷爷十分“不满”,以致用小刀扎瞎了老人的眼睛;北京市宣武区一 12岁女孩将一个与其发生争执的5岁男孩推下护城河。

……

针对近年来少年犯罪低龄化的趋势,美国东北大学犯罪学专家福克斯先生称目前美国正处在“暴风雨的前夜”,因为“如果这些脾气火爆的孩子不被尽快扼制,等他们进入青春冲动期,我们将发现自己处在超级杀手的威胁当中”。

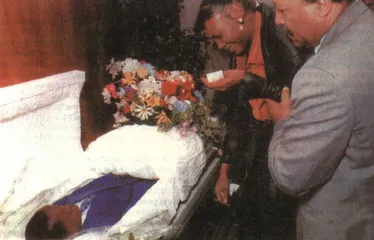

悲伤的母亲以不同方式失去爱子

儿童暴力一方面给受害者及家属带来无可挽回的损伤,另一方面给施暴者本人和双亲也带来沉重的阴影。

在英国利物浦近郊公墓里,有一个不满3岁的孩子的墓地。墓地周围四季不辍的鲜花、墓碑上天真幼稚的照片、玩具汽车、布娃娃以及令人心碎的墓志铭——“心中永远悲伤,因你离我而去”都令人伤感。

3年前,随妈妈去商场的小詹姆斯·巴尔杰被两个10岁男孩带走,无缘无故地杀死扔到铁路上。

今年4月底,当地方法庭提出为杀死小詹姆斯的两个被判处15年徒刑的男孩减刑时,小詹姆斯的妈妈迪雷西在电视上强烈呼吁,坚决反对减刑。法庭的重锤在詹姆斯母亲撕心裂肺的哭声面前迟疑了,但是人们又得知:小杀人犯罗伯特的母亲安妮3年来也遭受了巨大的身心摧残——“所有的眼睛都在盯着我谴责我”;改名换姓,背井离乡;失眠,自杀的冲动;等候罗伯特从狱中打来的充满忏悔不安的电话……面对两位以不同方式失去爱子的母亲,人们的恻隐之心该向哪个方向倾斜呢?

北京海淀法院目前刚刚一锤定音,儿童抢劫团伙中12个本该在课堂中读书的孩子被判处8年徒刑,宣判结果使庭上一片悲声,孩子们的父母抱头痛哭,伤心的奶奶昏厥不醒……

面对这些血泪斑斑的记录,人们不断追问:是什么原因使这些孩子举起了斧头、手枪、拳头,对准亲爱的家人,无辜的伙伴呢?

这场悲剧唯一的牺牲品就是死去的埃立克

真的“没有理由”吗?

小伊格那其奥悲剧中的父亲伊格那其奥先生在接受记者采访时说,这场悲剧使他伤害最深的不是别的,正是伤人者的“毫无理由”——“一个刚刚30天的孩子会招惹谁呢?他手无缚鸡之力。”

无缘无故,或者不成其为理由的“理由”——

两年前,美国伊利诺伊州库克县两个10岁男孩将5岁的埃立克从14层楼上的窗户推下去,只因埃立克拒绝为两个小恶霸偷糖果。

去年年底美国得克萨斯一13岁男孩向载满玩具的卡车开枪,至使卡车司机严重受伤,只因为他向弟弟吹牛要截回一车“任天堂”。

我国广州郊县农村一10岁的孩子砍死弟弟,只因他“捡回湿柴,点不着火,满屋子是烟,呛得难受”。

北京市海淀区破获的儿童抢劫团伙中不少孩子的理由是“觉得好玩,又抢钱,又打人,他们还不敢还手”,而其中另有一部分人的“根据”是——他们以前也是受害者。没钱的时候,他们第一个想法就是“去抢,不给就打”,因为“以前比我大的孩子就是这么对我干的。”

去年秋天,湖南省芷江洞族自治县土桥乡初一学生毛小湖用梭标捅死已怀孕9个月的蒲士芬老师,原因是:深受琼瑶小说《窗外》中师生恋“濡染”的毛小湖“爱”上了温和文静的蒲老师。蒲老师的教育以及结婚生育等“负心之举”,使毛小湖“忍无可忍”。

……

“突发性、模仿性、好奇心和发泄性。”中国犯罪研究会副会长,中国人民大学法学院教授阴家宝先生在谈及儿童暴力特点时指出,“不排除部分‘集体智慧的结晶’,但大多数儿童施暴行为都并非处心积虑,可能完全出于冲动、好奇心,而且后天模仿的功效远远大于母婴遗传的本能。”

没有原因的原因

最近,英美行为心理学家以科学实验的方式测得荷尔蒙、胆汁分泌与暴力行凶相关的指数,而加拿大的犯罪学教授罗伯特·哈里则通过计算机测试脑电波,试图证明大脑化学结构与犯罪倾向的关联。

但是至今而止,还没有哪一项犯罪缘因的生理学研究可以使人们一劳永逸地将枪杀、抢劫、强奸归咎于人性恶的本能。而随着工业化、城市化的进程,异化、伦理道德淡漠、贫困与罪恶恶性循环,一系列文明疾病接踵而至,人们更有理由从周边环境和社会变迁中寻找暴力犯罪的诱因和解决途径。

儿童暴力的社会诱因可能正如北京师范大学儿童心理学博士方晓义先生所言——先天生物因素仅仅为暴力提供了可能性,后天学习、社会因素才是罪魁祸手。因为“对缺乏判断能力、处在模仿高峰期的孩子来说,一个没有安全感、充满威胁和恐惧的世界可能比遗传基因更容易导致反社会行为。”

变迁与颠沛中的社会环境对初涉尘世的儿童是安全的吗?今年2月,北京零点公司对中国中东部6市1500居民的调查表明,57.5%的家长对儿童成长环境忧心忡忡。

可能造成儿童暴力行为的社会环境因素究竟有哪些呢?

美国著名新闻记者克里默曾在一篇报道中提出“培养粗暴儿童的可靠公式”:不理会他,使他丢脸,戏弄他。经常对他大声吆喝。对他做的任何事情都表示不赞同。鼓励他与兄弟姐妹打架。常和你的配偶打架,特别是动手殴打。时常打他。如果以上全不能达到目的,你就把他按在电视机旁,让他看各种有关暴力的电视节目。

我们最好不去验证这个危险的公式。

破裂的婚姻、互相揭短甚至暴力相向,拿孩子撒气的父母一方面一笔勾销了家庭的温馨,一方面使这些初涉尘世的孩子遭受信仰挫伤,丧失了模仿的榜样。而缺乏示范的儿童可能向两个极端发展,不是畏惧退缩,就是暴力反抗。据北京师范大学儿童心理研究所调查:离异家庭的儿童在社会学习、自我约束方面普遍低于一般家庭儿童。今春山东青岛破获的“野孩子部落”中的“赵洞主”,8岁时父母离异,各具理由地拒绝对其抚养,孩子后来的暴力抢劫行为很难说是天生恶性还是对不公平世界的报复。

同样,溺爱型家庭也是滋养儿童暴力的温床,“惯子如杀子”这句老话对今日中国越来越多的“四二一”家庭应有所启示。

此外,以“升学”为中心,对子女期望过高,对升学率的过分重视导致家庭学校品行教育的荒疏,也使儿童暴力倾向缺乏约束。

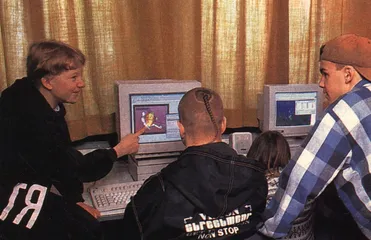

电视暴力与儿童

随着大众传播渗透力、覆盖域的日益强化,媒体对儿童身心的影响越来越引起人们的关注。最近,美国一些社会学家对1990年至1994年全年犯罪率的调查表明:与成人犯罪率下滑的可喜现象相对照,10岁左右少年儿童犯罪率上升16%。

另一组调查表明:20个星期以来上演的2700部电视剧中,57%有暴力内容或镜头,而且大部分暴力内容对儿童而言“是非混淆、真假难辨”。另据美国学者穆迪(moody)的估计,一个典型的5岁美国儿童已积累了200多小时观看暴力图像的记录,一个14岁儿童则可目睹13000次人类凶杀事件。

日本在这一点上可与美国匹敌,调研部门对下午5:00—8:00播放的67个电视剧形式的儿童节目调查发现:27%的女主人公动辄发怒,57%的男主人公有施暴行径。

针对现实,各国政府学界纷纷制定法规、发出呼吁应制止电视暴力。但究竟电视暴力如何影响儿童?限制儿童观看暴力节目是扼制儿童暴力的法门,还是以牺牲传媒自由为代价的蠢行?

“模仿、教唆、唤醒”,社会行为学者从儿童心理机制和身心发育状态说明了影视暴力在儿童暴力行为形成中的“促进”作用——暴力节目给儿童提供了新的侵犯性行为模式:一个7岁的儿童学着复仇女主人公的样子,往家中浴缸里放玻璃渣;日本少年宫琦则从录相带中获得了粉碎女尸的启示。暴力节目提供了某一特定情境下的行为效果放荡嬉皮取缔了“善有善报,恶有恶果”成为流行节目的主题,使儿童在缺乏独立判断力的情况下冒然模仿。暴力节目事实上已经为儿童们“奉献”了某些独特想法,比如世界末日即将来临,安全感的丧失可能使孩子转向反社会行为。

班房还是集体宿舍?

人们一面为儿童暴力寻找各种辩护的理由,一面又意识到儿童暴力作为一种反社会行为同样是个人意志行为,是兽性对理性的冲决,必须接受法律的惩戒。

两年前,美国伊利诺伊州库克县两个10岁男孩将5岁的埃立克推下14层楼的恶性事件,因近日的法院判决又起波澜。根据当年伊利诺伊州的法律,不满13岁的青少年不得收审入监,两个小杀人犯本可逍遥法外。但埃利克的丧生引起法律上的“革命”,由于该州的入监年限降到10岁,两个孩子将面临10年的铁窗生涯。但由于伊州监狱的儿童床位仍在构想之中,是把他们送进制度宽松有电视看的管教中心,还是管教严格的少年监狱又是一场麻烦选择。

舆论的呼声似乎更倾向于同情死去的埃立克严惩凶手,伊州家庭儿童委员会的发言人玛萨·爱伦认为,人们不该把两个杀人犯视作社会的牺牲品,“在这场悲剧中,唯一的牺牲者就是死去的埃立克。”

另一种声音的代表者,行凶儿童的律师米歇尔·卡普兰则声称,社会和法律对待孩子毫不容情,只能给未来造成更大的威胁。因为“他们在21岁时又可重见天日,重返社会,知道他们会做些什么?你能指望他在狱中学到什么呢?只可能是更凶残、更老练的掠夺者。”

此外,对儿童的暴力侵犯行为法律惩戒的重要根据——预谋还是过失伤人也需悉心探讨。曾在广东地区作过青少年犯罪调查的阴家宝教授在少年监狱调查时曾发现一个“个子矮小,步子跟不上”的8岁男孩——他因与小朋友摔跤,被压在底下,因为“喘不过气来”,于是拿出铅笔刀“捅了他两下”,结果因刀尖触及心脏对方不幸死去。当阴教授问及他是否后悔时,孩子摇摇头,表示遗憾——“他怎么那么不结实”。

一方面是无辜者生命损害的悲恸,一方面是肇事者对行为后果的茫然,法庭面临着两难选择。

“应从保护而不是惩罚的角度,灵活地把握法律标准。”阴家宝教授认为不论从身心发育状况还是从责任能力角度来说,降低刑事责任年限、恪守旧规对解决儿童暴力来说,都无异于饮鸠止渴。”

爱护和严教,防患于未然

严惩还是保护,在儿童暴力面前,法律显得忧柔寡断,但家庭、学校、媒体在抚养和教育上的作用与使命则不可置疑。

美国休斯顿贝勒医院儿童暴力研究中心的布鲁斯·佩里的研究表明,和睦的家庭关系、特别的精神护理和传统的道德教育是扼制儿童暴力的良方。因为“一个安全、安静、温情的环境,对儿童躁动、自卑、亢奋的气质是最好的抚慰。”

北京师获范大学儿童心理所的刘女士的女儿从小就“霸气”,在幼儿园里打小朋友,回家对父母“不满”,造成把小伙伴颈椎打错位等诸多“劣迹”,而今已是“温和谦逊的好学生”,刘女士的教育经验是“和谐的家庭,潜移默化地引导”。

除了生活上的呵护,人们更重视道德教育。今年年初,英国一位校长因制止学生斗殴,被一群10来岁的孩子打死,在劳动党领袖托尼·布莱恩的建议下,各学校因此而开设了“人生教育”课。

还不仅仅是道德灌输,“启动情感教育计划”目前正在全美推广。耶鲁大学的心理教授们坚信,通过学习各种情感,控制冲动和愤怒,学习合作、妥协的技巧,孩子们可以化干戈为玉帛。

将电视节目分级、限制暴力节目播放时间,给电视装V-chip’近来也在世界各国的兴起,它能帮助人们对消除媒介环境对儿童的负面影响。

就像净化环境、重建温情不是一个小小的V-chip’和单纯的回归家庭口号就能一蹴而就一样,儿童暴力期待着法律的审慎,家庭、社会更多的爱护与引导。 文·郭翔

文·郭翔

在中国,儿童暴力尚不是法律上的概念,而是社会学、犯罪学和儿童发展学上的概念,迄今为止,中国法律尚未对儿童的概念作出界定。国务院1991年颁布的《禁止使用童工规定》,认为未满16周岁的被雇用的即为童工。最高人民法院和最高人民检察院《关于执行〈全国人民代表大会常务委员会关于严惩拐卖绑架妇女儿童的犯罪分子的决定〉的若干问题的解答》,中指出,“儿童”是指不满14岁的人。按刑法规定,不满14周岁的儿童不负刑事责任;已满14岁而不满16岁的,只对几种严重罪行负刑事责任;已满16岁的犯罪,应负刑事责任。

我国目前尚没有关于儿童暴力专门、系统的调查,但这并不是说,中国不存在儿童暴力。从散见于报刊上的报道或有关部门公布的违法犯罪资料可窥见,中国的儿童暴力是一个值得引起关注的社会问题。例如,进入90年代以来,全国每年查获不满18岁以下的刑事作案成员约15万人左右,其中中学生尤其是初中生占到一半以上。1984年,全国查获的学生(主要指中学生)犯罪人数为31149人,1993年则查获84868人,上升了1.7倍。在查获的学生犯罪案件中,盗窃案犯占到80%以上,抢劫案犯占5%左右,伤害案犯占2.5%左右,强奸案犯占1.5%左右,这3项暴力犯罪案犯占到9%左右,即高达8000人。此外,全国公安机关每年查获的不满14岁的作案成员1万人左右。现在,一些地方已经发现才十一、二岁的孩子竟实施了杀人、伤害、强奸、恶性抢劫等暴力案件。东北某市曾破获一起“绑票”杀人案,作案者竟是12岁的小学生。引起人们的极大震惊。

在儿童暴力中,一个令人忧虑的动向是学校暴力滋扰事件增多。一般表现为年龄大些的中小学生欺侮年幼的学生,男学生欺侮女学生,校外不良将儿童欺侮在校学生。欺侮行为包括勒索、钱物、暴力袭击、性骚扰等。

儿童暴力与家庭联系紧密。我曾受全国人大内务司法委会委托主持一项《8省市青少年违法犯罪调查》,发现在1983名违法罪犯中,有过离家出走经历的占70%以上,有不同程度逃学经历的占到90%以上,属于家庭教育不良(打骂、娇惯等)的占80%以上,约有55%以上的人在违法犯罪前就结交过坏朋友。这些违法犯罪青少年中,6岁至14岁染有劣迹的比率逐渐增多,9岁至15岁出现劣迹高峰。

儿童暴力另一个重要特点是团伙暴力或群体性暴力,即一些有劣迹或违法犯罪行为的孩子结成帮伙,进行抢劫、强奸、打架斗殴等暴力活动。北京市前几年曾查获一个8人组成的少年抢劫、强奸犯罪团伙,其中15岁的1人,14岁的6人,12岁的1人。他们在4个月内,轮奸少女两名,猥亵少女3名,在商店、公园、车站进行抢劫、扒窃15次之多。深圳市查获3个学生犯罪团伙,59名成员中经常到公共场所抢劫和调戏妇女。东北某市4名不满15岁的中学生结成团伙,4个月内持刀抢劫作案34起,还轮奸妇女多人。一些流浪儿童结成所谓“丐帮”,也实施一些暴力作为和危害社会治安的行为。我国目前有流浪儿童20万。对他们的管理,教育收容、遣送是急需妥善解决的难题。

为什么会发生儿童暴力?原因很复杂。一般说来,小孩从小就崇拜和模仿暴力,如耍刀弄枪(包括玩具枪)。但发生暴力行为,则和家庭教育、学校教育、社会影响以及个人成长历程和伙伴关系有着密切联系。据一些学者研究,儿童的行为总是从成人社会而来,是成人社会的反映。一般说,8岁以前,儿童受家庭影响较大;8岁至12岁,受学校影响渐渐超过家庭影响;12岁以上,受社会和伙伴影响越来越大(尤其是暴力文化);15岁以后,一旦形成不良品德,矫正起来相当困难,所以预防和治理儿童暴力,重在早期教育。 儿童暴力