向生命极限挑战

作者:三联生活周刊文·王继军

打击突然而至

打击突然而至

一般人不知道周绮思这个名字,不知道这个人的故事。但是,患者和研究这类疾病的医生都知道周绮思。

她是第一届高考生,上海机器制造学校毕业后在上海机电设计研究院工作。1985年,她和蔡汉跃结婚。他们是同学。他毕业后留校任教,他们住在上海南京西路周绮思母亲的家里。当年,她就怀了孕。“我们一边享受婚后甜蜜的生活,一边期待孩子降临。”

1986年春节是他们共同欢度的第一个春节。正月初六凌晨一点多,她从梦中惊醒,腹内阵阵绞痛,母亲和丈夫把她送到附近的长征医院急诊。外科、内科、妇产科医生作了初步的会诊,不能确定病因。由于她怀孕已7个月,出现子宫收缩,有早产的迹象,医生建议她转到预约登记的上海妇产科医院。3点多,妇产科医院初诊为“早产”,她进了待产室。剧痛还在继续,并开始呕吐。在待产室,这未能引起值班医生的重视,而她意识到做母亲是一件艰难的事,一个劲地强忍着疼痛。渐渐地,她越来越虚弱,已无力喊叫,脸色苍白。第二天上午八九点钟,医生发现她心动过速、胎音减弱,不久胎儿就窒息而死,“我开始吐出一些咖啡色液体”。

当她躺在上海中山医院的病床上时,已经是下午了。病历上记载着:血压0,心率180次/分。医生护士在紧张地忙碌,母亲的腿肿了,亲友们架着她,强作镇静,不停地安慰她。“我眼前出现了4年前父亲临终时的情景。我握着丈夫的手,我说:‘我不行了,真对不起你,请照顾好妈妈’。”

当她的腹腔被打开时,手术医生闻到一股刺鼻的气味,她的全部小肠和一半的结肠呈紫黑色,肠扭转360°,把血管绞得死死的。医生只能把它们切除。这些小肠盘枢在人体腹部,约5-7米。食物经胃和十二指肠的消化后就进入这里,主要的营养全靠它吸收。现在全部小肠切除后,所面临的问题可想而知。医生告诉蔡汉跃,目前的医学没法解决这个难题。蔡汉跃说,“我感到天旋地转,我只能找到一个无人的地方失声痛哭。”

午夜12点,手术完毕,她被送到外科监护室。考虑到她身体的承受能力,手术时医生没有取出死胎。医生告诉家属,她当时面临3个难关:一是手术关;二是分娩关;三是营养关。而第三关根本就无法逾越。创造奇迹的人们

第一关还未过,第二关接踵而至。死胎分娩,人工剥离胎盘,像走钢丝一般惊险。但周绮思终于挺了过去。在接下来的20多天里,她连续高烧,出现心律紊乱、严重的肺部感染。中山医院对她的抢救工作高度重视。著名外科主任吴肇光教授亲自制定了医疗方案,他不能接受这个现实,他说,“天无绝人之路”。麻醉科主任蒋豪教授的“抗菌素肺部直接滴注”等一系列创造性的高招,在她身上发挥了神奇的效力。加上护士们殷勤照护,亲人、朋友、单位的关怀,死神暂时避后了几步。现在的问题是:第三关怎么过?

全静脉营养(T.P.N),这是绝大多数人闻所未闻的新名词,它的意思是靠人工从静脉中输入人体必需的全部营养。这一高科技项目的研究国外已开展了多年,国内则刚刚起步,主要用于一些短期不能进食的病人进行静脉营养治疗。可以及时补充营养,增加体能,增加对疾病的抵抗能力,提高化疗、放射疗法等的承受力,在一些医院的实践中已经取得了成效。但要终生维持一个全小肠切除的病人营养,在当时简直是天方夜谭。人体需要的不仅是营养,还有各种微量元素、控制电解质平衡等,技术上很多问题都待探索。另外,静脉营养费用昂贵,在医院实施的话,每天要好几百元。药物的来源,实施的操作,一系列问题都是国内医药界所未曾解决的新课题。

在中山医院,静脉营养的临床试验在吴肇光教授的率领下已进行了数年,对于迈向终生静脉营养维持这一新台阶,吴教授充满了信心。他认为,这是人类向自己提出的挑战。幸运的是,由瑞典Kabi Pharmacia公司和无锡合资创办的华瑞制药有限公司正在筹建中,从瑞典引进的全套静脉营养是华瑞公司的主要产品,通过吴教授亲自洽谈,Kabi公司和华瑞公司的主要产品,通过吴教授亲自洽谈,Kabi公司和华瑞公司向绝望中的周绮思一家伸出了援助之手,决定专门为周绮思长期优惠提供全套药品。在华瑞公司正式投产之前,药品从瑞典空运抵沪。 中国第一例全静脉营养终生维持的病例由此诞生。这在中国是一个奇迹,在世界亦属罕见。周绮思在全社会的关心下,终于度过了绝望,在那一时期,她在死亡边缘徘徊,但生的愿望却是那样强烈。她说:“我的生活才刚开始,我无论如何要活下去。”

中国第一例全静脉营养终生维持的病例由此诞生。这在中国是一个奇迹,在世界亦属罕见。周绮思在全社会的关心下,终于度过了绝望,在那一时期,她在死亡边缘徘徊,但生的愿望却是那样强烈。她说:“我的生活才刚开始,我无论如何要活下去。”

从1986年2月14日至6月2日,周绮思在中山医院的外科监护室住了将近4个月。病情稳定后,开始进行静脉营养治疗。手术后,她的十二指肠通过造瘘口引流。每天的胃液等从瘘口引出,横结肠端部封闭。她完全不能进食,拖着3个负压引流瓶也无法行动。“为了让我活下去,活得有质量,吴肇光教授提出将我的十二指肠与横结肠接通。”有些医生担心接通后未经小肠吸收的胃液、胆液排除时,肛门不能自控,并有溃烂的可能。但是为了使周绮思能真正站立起来,吴教授坚持这一方案。他说,只要有一丝可能,我们也要想一切办法,让她有质量地活下去。4月份,她进行了第二次手术,将两个结肠口接合。她的胃部出现了良性的潴留,肠蠕动也减慢,每天三四次液状排便没有造成太大的不便。“在躺了3个多月之后,我站起来了。白天,我可以自由行动。我自己走到窗口,我看到楼房、马路,还有那么多的行人,窗外已是春意盎然。我那时的感觉是我自己总算又回到了这个世界,成为了这个世界中的一员。”晚上,她则要躺到床上,进行8-10小时的“充电”——输入2000ml的静脉营养液。

在全静脉营养疗法的方案确定后,周绮思的生命就通过一根细细的输液管道维系着。静脉营养浓度大,必须从颈内的中心静脉输入,通过穿刺后将导管置留在体内。刚开始,因穿刺口易发感染,细菌进入血管就会发生败血症,第一根导管只使用了7天。长此以往,吴教授担心颈内静脉将完全被破坏。如何延长导管的使用寿命?蒋豪教授开始为此努力。在以后的几年中,蒋教授为此费尽了心思。导管的使用主要有这几项失效的原因:穿刺口感染、导管滑脱、导管内堵塞、导管内感染。为此,蒋教授设计了“静脉穿刺皮下隧道固定”的导管。导管穿入静脉后,从皮下经过10厘米左右再引出,这样引出口的感染就不会马上威胁血管。在导管中间缠上一些其他材料埋入皮下后,又防止了导管的滑脱。导管内常因静脉营养的积垢而堵塞,经过一段摸索后,选用一定浓度的氢氧化钠清洗,不但解决了堵塞问题,对消除导管内的感染也产生了效果。在这样的精心努力下,导管置留时间从数天提高到两个半月、半年、1年、1年半,达到了世界先进水平。目前导管的失效原因已经转变为导管质地的老化。这已变成研制导管部门要攻克的难题。考虑到周绮思几十年的需要,蒋教授在更换导管时,已创造了原路穿刺的方法,使她静脉血管的损伤减小到最低程度。

从1986年至今,周绮思经历了胆结石胆囊切除,急性锌缺乏全身皮肤溃烂、急性钾缺乏肢体暂时性瘫软、导管内感染致败血症和一次人工流产。在吴肇光教授和后来从美国归来的吴肇汉教授的主持下,经过众多医务工作者的努力,她奇迹般地每一次都以其生命意志闯过了关。她说,“不管发现什么样的情况,我只想着,我不能死,有那么多人站在我的身边,我也不会死。”1989年初,她还带着药物和丈夫一起自费到深圳、珠海游玩了20多天。

全静脉营养是一项高科技的医疗技术。周绮思作为第1例,在医疗过程中遇到过许多前所未有的问题。在1986年,全国能够施行这一医疗技术的医院屈指可数。在医院,每天由护士在严格的无菌条件下将瓶装的多种药物混合配置在一个特殊的塑料袋内,然后进行长时间的输液。按国内当时的水平,她能活下来已经是一个奇迹。但中山医院的白衣天使没有满足于此,“他们要让我像一个正常人一样生活。他们要让静脉营养治疗在家庭中进行,这是目前有些发达国家也还没有办到的事情。”

周绮思和丈夫都是学工科的,家里也没有医务工作者。在医务人员的鼓励下,他们从头学起。1986年6月初,她回到了家。

他们先是从医院里取来配成的药,然后输液。一年后,他们把原料搬回了家,丈夫亲自配药。他把一个旧音箱改成配药箱,里面装上紫外线消毒灯管,添置了所需的各种器械,每天戴上口罩,穿上白色外衣,开始配药。瑞典的Kabi公司每3个月定期空运来一批药物,蔡汉跃到虹桥机场取回家中。“每次都是装满一辆面包车,还有些国产药和器具则到医院配好运回。”

随着医疗技术成熟和病情稳定,她的身体日见好转。最初两年,她完全不能进食,经常呕吐。以后,逐渐吃些东西。现在,她像正常人一样进食,只是并不能有效吸收。她可以从事一般家务劳动,具备一定程度的工作能力。“当我外出时,没人会看出我是一个病人。有时在公共汽车上,我还得给抱孩子的妇女让座呢。”“我感谢他们”

“现在,除了晚上必须躺到床上‘充电’以外,我就是一个正常人。我尝试过一天不输静脉营养,稍感觉疲乏,有时因故连续几天未完成输液量,则会发生四肢麻木无力、心慌头晕等症状。但是,如果正常输液的话,我就是一个正常人。

“回忆当初我发病的情况,我现在的生活真是奇迹。我当时住在中山医院病房,所有的人都不抱希望了。医生对我爱人说话用的都是一些‘目前’、‘预后’之类的词。为了避免我的疑虑,医生们常常用英语谈论我的病情,一边说一边摇头。大家都明白我是在走完我的‘最后时光’,而这个‘最后时光’指日可待。护士跟我开玩笑,说‘把你的户口迁到病房来吧’,然后我就从医院的“后门”出去,那个后门就是死亡走的门。

“我是个平平凡凡的人,但是在我徘徊于死亡线上的时候,人们连一丝可能性也没有放过。我至今一直记得吴肇光教授的那句话,他说:‘天无绝人之路’。

“我的单位是上海机电设计研究院。我是一个普通的技术员,工作还不到6年。但是在明知我生命几乎无望,而且要花费巨额医疗费用的情况下,单位的领导却再三向医院表示,不惜一切代价,只要有一丝希望就要尽一切可能挽救我的生命。为了我,他们付出40多万。而且从我发病之日起,单位里还派人24小时轮流值班20多天。一些年事较高的工程师不顾白天工作的劳累,在监护室门外的走廊上,冒着严寒,整夜相伴。我感谢我的单位,我的领导和同事们,我感谢吴肇光教授,感谢蒋豪教授,感谢护士们,感谢吴肇汉教授,感谢华瑞制药公司、Kabi Pharmacia公司,感谢中山医院,感谢我的亲友们,感谢母亲、丈夫。有很多人关心我,我甚至不知道他们的名字,也不认识他们,但我感谢他们。

“如果说生病能有什么收获的话,我的收获就是,通过这场病,我觉得这个世界很美好、很伟大。” 在1986年6月周绮思出院的时候,吴肇光教授曾对她说:“你将能像一个正常人一样生活,可以上班,也可以再生一个娃娃。”经过两年的家庭T.P.N.,前二条已得到了证实。至于第三条,她还不敢奢望。为了孩子,她差一点送命,不会不心存余悸。虽然他们两人都酷爱孩子,像所有的中国人一样,把三口之家看成是完美的家庭。但是,他们对生育缺乏信心。1988年末,她意外地怀了孕。当时,她的身体尚在恢复中,各方面的条件也不完全具备,经过一番思想斗争,放弃了。以后的几年中,他们总是避开这个话题。

在1986年6月周绮思出院的时候,吴肇光教授曾对她说:“你将能像一个正常人一样生活,可以上班,也可以再生一个娃娃。”经过两年的家庭T.P.N.,前二条已得到了证实。至于第三条,她还不敢奢望。为了孩子,她差一点送命,不会不心存余悸。虽然他们两人都酷爱孩子,像所有的中国人一样,把三口之家看成是完美的家庭。但是,他们对生育缺乏信心。1988年末,她意外地怀了孕。当时,她的身体尚在恢复中,各方面的条件也不完全具备,经过一番思想斗争,放弃了。以后的几年中,他们总是避开这个话题。

在世界医学史上,一个靠静脉营养液生存多年的妇女生育孩子的先例还没有。长期T.P.N,对胎儿的影响还是个谜。他们担心生下的孩子不健全。“万一生了个残疾的孩子,在我们这个家庭中,无论在精神上还是在经济上都不能承担。我深受疾病之苦,我不能再把这个苦遗传给孩子。”

另外,因为她长期病假,尽管单位相当照顾,但毕竟当时只有100多元的收入。她的爱人在学校的待遇也不高,维持两人的生活已经拮据,如何再养活一个孩子?

“如果生了孩子却不能好好地抚养他,那算什么?”

有许多理由使他们觉得不能要孩子。

但他们也有许多要的理由。他们要面对将来。

“将来万一我……她也需要有人照顾。”丈夫说。

“我什么之后,他——”妻子说。

生孩子,在普通人那里,是一个例行常规的事儿,但对他们来说,却是一个危险的选择。

“有人说,一个女人没有孩子,就是不健全的。我从心底里希望当一个母亲,当时我已33岁,如果这个孩子选择不要的话,这一辈子也就不能做妈妈了。”

“另外,我的生命耗费了国家巨大的财富和医务人员的大量心血,它代表着我国医药科技的水平,我确实感到我的生命已不属于我一个人。为了不辜负生命,为了祖国的医学事业和荣誉,我也应该做第一个吃螃蟹的人。”

1991年,为她长期提供帮助的无锡华瑞制药有限公司再一次伸出了援助之手,承诺为他们在3年内承担孩子半劳保之外的医药费,并且在必要时,借助于瑞典的医药科技力量,提供一切帮助。经过反反复复的斟酌,他们终于下了决心:迎接生命的挑战,向医学尖端冲刺。

同时,这个决定意味着他们要负担起各种意想不到的后果。 1991年,她第三次怀孕。在妊娠期间,T.P.N.要同时供应母体和胎儿的全部营养需求。主持治疗的吴肇汉教授为她调整了静脉营养的成分,并补充了750ml的输液量。外科和妇产科紧密结合,定期监测胎儿的发育状况。

1991年,她第三次怀孕。在妊娠期间,T.P.N.要同时供应母体和胎儿的全部营养需求。主持治疗的吴肇汉教授为她调整了静脉营养的成分,并补充了750ml的输液量。外科和妇产科紧密结合,定期监测胎儿的发育状况。

妊娠后期,她出现了贫血、血锌浓度下降和严重的黄疸,锌的缺乏会给胎儿造成严重影响。她先是口服葡萄糖酸锌,3周后发现没有成效,证明没有小肠的作用无法吸收。剩下的途径只有使用针剂,而国内又没有生产。诸多医生为此四处奔波,最后由中山医院制剂室特制了一部分以及从瑞典紧急空运了一批高锌微量元素制剂,解了燃眉之急。由于黄疸的情况严重,在母体负荷很重的情况下难以缓解,中山医院的外科、妇产科等部门多次召开会议专题讨论研究,为了保证母婴的安全,吴教授在征询了多方面的意见后作出决定,提前于胎龄36周时施行剖腹产。为了确保万无一失,中山医院和毗邻的儿科医院携手合作,对可能出现的各种情况都作了充分的准备。

1992年4月8日,平时不爱化妆的周绮思在进手术室之前涂了口红。丈夫当时对妻子的评价是:“你真够潇洒。”

手术室很安静,很多人站着。边上有摄影机,医生和护士都戴着口罩和帽子,脸遮住了,只露出一双眼睛。“但是我还是可以认出他们,我希望他们和我说说话,像平时那样开个玩笑。可是没有。他们都很严肃,似乎屏住了呼吸。”

8时50分,手术开始,盛丹青教授和王美珍副教授主刀。

“这是我腹部被划开的第四刀,我最骄傲的一刀。”

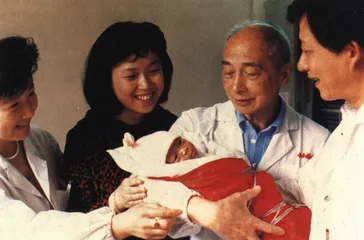

9时10分,手术室一阵骚动。周绮思听到人们用压低了的嗓音说话:“出来了,出来了。”“男的还是女的?”“是个女孩。”她听到了一声细弱的啼哭,她睁大了眼睛,“我看见了我的女儿,我的女儿!我想仔细看看,看看她的脸蛋,她的鼻子、眼睛,但泪水使我的眼前一片模糊……”

女儿体重2020克,属早产中等水平。她和丈夫给她取名“蔡惟”,其含义是世界独有,“惟”字又可拆解为“心”和“佳”。他们希望她健康成长、身心俱佳。

自手术室见了一面之后。她和女儿就各居一方。她只能从照片上凝视女儿,经检测蔡惟实际发育胎龄只有33周+4天,放在暖箱里。

由于早产,小蔡惟的肺发育不全,出生后,很快就发展成“新生儿肺透明膜”病。在X光胸片上,肺部呈透明状。这是因为肺泡里面缺乏一种活性物质使肺泡不能自由扩张,患此病的婴儿死亡率很高。好在儿科医院事先做了充分的准备,气管插管、呼吸机、注入表面活性物质。这是一种极昂贵的制剂,国内尚不能生产,而儿科医院正与瑞典医学界合作,进行此项科研。经过72小时治疗,小蔡惟也以和她妈妈一样的生命意志挺过了这一关。接着新生儿黄疸、肺部感染、心肺功能哀竭接踵而来。4月20日,蔡汉跃因发现直肠内肿块而住在隔壁病房,这天正动手术,小蔡惟又呼吸困难,危在旦夕。儿科医院的医护人员竭尽了全力,与死神搏斗。中山医院的医生及时赶到,为小蔡惟输了血,小生命才摆脱了死神的纠缠。在小蔡惟42天的住院治疗中,有20多天医生护士日夜监护。使小蔡惟从一生下来,就凝聚了社会各界众多的心血。新生儿病室护士汤爱斌,以前有流产史,此时怀孕正休息保胎。为了惟惟,她放弃休息,不顾自己,日夜守护在惟惟的病床边。周蓓华医生干脆把女儿寄放到宁波母亲家,专心守护小蔡惟。

不久,小蔡惟出院了。但是据医院检查,孩子的脑干似乎有问题,听力较差,有可能影响智力发育。“这给全家人的心头蒙上了一层阴影,但是,经历了这么多风浪以后,我们坚信一点,任何时候都不能丧失信心,不能悲观,尽最大的力量去做。”她们全家人齐心协力,除精心照料小蔡惟的生活外,每天对她进行早期教育。他们每天带着小蔡惟去岳阳医院金义成医生那里进行推拿治疗,坚持了一年多。在小蔡惟17个月的时候,去儿科医院做了检查,女儿的智商已经达到124,超过了正常儿童的标准。她的身体除了弱小一点外一切都好。“我们悬着的心终于慢慢地落了下来。”

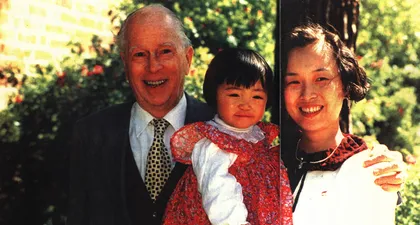

“现在,小蔡惟已经4岁。她已能念儿歌、背唐诗、唱歌跳舞,还能用中、英文报出100以内的任意一个数。”周绮思说,“我感到,小惟惟已经不单单是我的女儿。她属于全社会,她是我们生命的延续,是我们社会良知的证明,是世间珍贵的爱的结晶。” “由于动迁,我们现住在上海的西南角,三室一厅,有一间配药室,还给女儿安排了一间她的天地。

“由于动迁,我们现住在上海的西南角,三室一厅,有一间配药室,还给女儿安排了一间她的天地。

“我们现在的生活稳定下来了。这么多年来,我觉得自己一直是个消费者,我受过那么多人的无私帮助,给了我生命、健康,还给了我女儿,给了我做母亲的幸福。我怀疑自己一直这样仅仅维持着生命有什么意义。我想学英文,学电脑,我想争取最大限度的自立。学倒可以学,可脑子没有以前好使了。上学的时候,我觉得自己想干什么就能干成什么,现在不行了。如果我稍一不注意身体,健康就会受影响,徒然加重丈夫的负担,给别人增加麻烦。哎,这也许是借口。

“1994年,应瑞典Kai Pharmacia公司邀请,我们去了瑞典,我们见到了惠特林教授,他是静脉营养的发明者,曾获得诺贝尔医学奖5次提名。我们感谢他,他却说:‘你不要谢我,我倒要谢谢你。’他的话把我说愣了。他接着说:‘我发明静脉营养时,并没有想到有今天的成就,你使静脉营养的应用达到了一个新的里程碑。’

“靠静脉营养生活最长的是加拿大一个女护士,她活了21年,已于1970年去世。我要再创一个世界第一,现在已走完了一半,这算不算有意义呢?我是中国首例靠静脉营养生活的人,我能坚持活下去,能使许多得了绝症的人从我身上看到一种希望,这又算不算有意义呢?我和我爱人还打算办一个静脉营养病员协会,我们希望能给这类病人提供一些帮助,我们在瑞典了解了一些办这种协会的经验。不过真正办起来还没那么容易,还有许多问题。

“别人为我付出那么多,我活一天就应该高兴一天——为了我的丈夫,也为了所有关心我的人。这又算不算是意义呢?”我们懂得如何去珍惜

我们敲开周绮思的家门。一个男人开了门。他说:“我姓蔡,请进吧。”他中等个子,脸色沉静、平和。看到我们的时候,面带笑容,比我们想象的要年轻。

“我和他1985年结婚,1986年正月初六我就住进了医院。从此,一付重担就落到了他肩上。”

“当时医生说她没有希望了,我们的亲戚、朋友、母亲都无法接受这个事实。我跟她结婚才10个月,我只有一个念头,她得活下去。”

“他是我们学校非常优秀的学生,所以他留了校。但是,为了我,他几乎放弃了事业。”

“看到我的同事中很多人都赶上我、超过我,有时候我心里也有苦恼。”

“他现在在照顾好我的同时,还是参加了一些科研工作,他有好几个暑假都没有休息了。但是由于要照顾这个家庭,他难以全身心地投入。现在,不管遇到多大的困难,他是不可能离开我了。”

“这叫责无旁贷。”

“我们现在被拴在了一条线上,他是我的支柱。”

“这么多年,矛盾总还是有的,今天的生活来之不易,我们懂得如何去珍惜。”

妻子没再说什么。时间不早了,我们起身告辞。不知什么时候,外面落起雨来,蔡先生执意要打伞送我们。临走,我们看了看他们的房子,看了她的配药室,看了堆积在客厅里一箱箱的药。客厅的一面墙壁上贴满了他们女儿的照片。然后,我们跟周绮思道了再见。

蔡先生一直把我们送到车上。 中山医院静脉营养液